- 研究成果

すばる望遠鏡が見つけた太陽系の「化石」

すばる望遠鏡による観測で、太陽系外縁部を特異な軌道で公転する小天体群「セドノイド」に属する4番目の天体が新たに発見されました。この天体は、太陽系形成初期から安定した軌道を持っていたことが数値シミュレーションから示され、黎明(れいめい)期の太陽系の記憶をとどめた「化石」として、未知の第9惑星の存在や太陽系の成り立ちを解明する手掛かりになると期待されています。

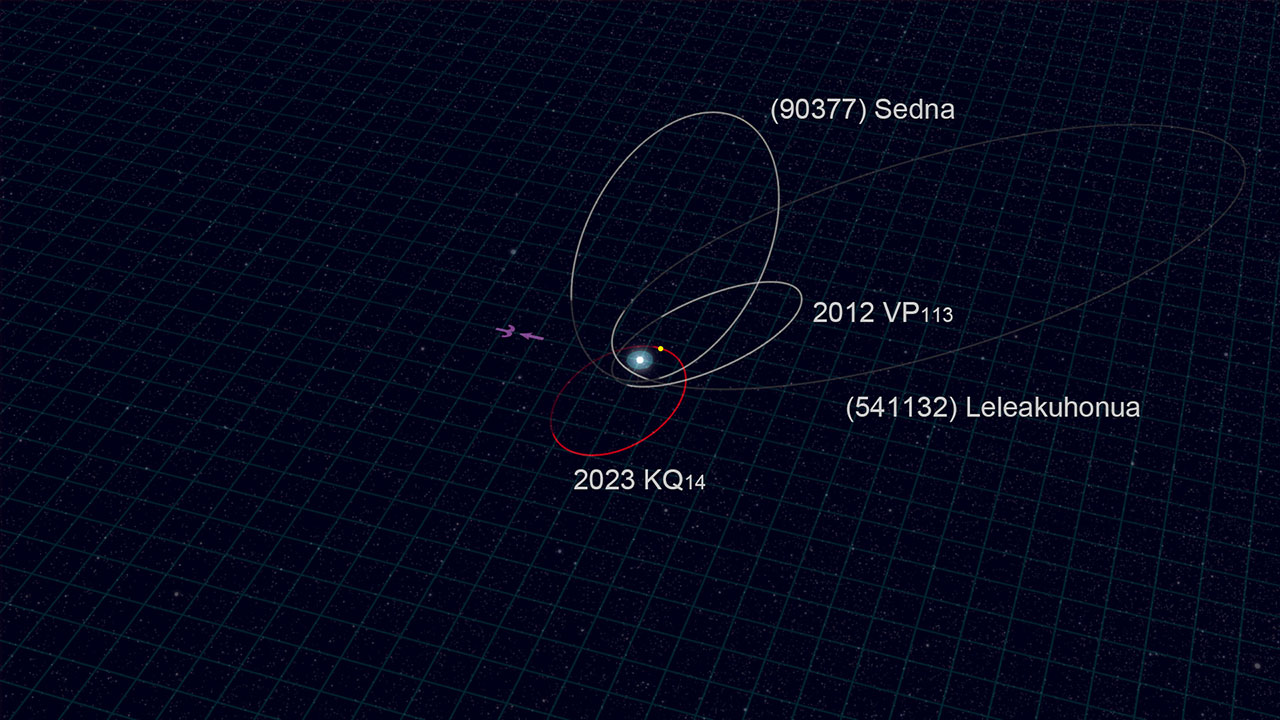

太陽系最遠の惑星である海王星は、太陽からの平均距離が太陽と地球間の距離(1天文単位)の30倍あります。海王星より遠くにも、太陽系に属する小天体が発見されてきています。このうち、太陽に最も近くなる時でも海王星の2倍以上の距離があり、太陽を一周するのに2800年以上かかるような軌道を持つ天体を「セドノイド」と呼んでいます。セドノイドは太陽から遠いために暗く、これまで3個しか見つかっていませんでした。

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラHSCを用いた観測で、国際研究チームは4個目のセドノイドを発見しました。「2023 KQ14」という仮符号が付けられたこの天体は、2023年3月、5月、8月にすばる望遠鏡で発見され、2024年7月に実施されたカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡による追観測で軌道の精度が向上しました。軌道を遡ることで2005年、2014年、2021年に撮影された画像でもこの天体が見つかり、19年間の記録から軌道の精度が飛躍的に向上しました。太陽から最も遠い時には400天文単位を超えるという遠さです。観測時の明るさから、この天体の直径は220ないし380キロメートルと推定されます。

研究チームは、国立天文台が運用する計算サーバ等を使って、軌道の進化に関する数値シミュレーションを実施しました。その結果、この天体は少なくとも45億年は安定した軌道を保っていること、現在の軌道は他のセドノイドたちとは異なっているが約42億年前にはとてもよく似た軌道であったことが示されました。これは、その存在が議論されている未知の第9惑星「プラネット・ナイン」の手がかりになります。もしプラネット・ナインが存在する場合、他のセドノイドの軌道と今回発見された天体の軌道がどうして異なるものになったのかを説明する必要があります。「このことは、プラネット・ナイン仮説の可能性を低くしています。かつて太陽系に存在したもののある時点で太陽系外に放出された惑星が、今回発見された天体と他のセドノイドの軌道が分離する原因となったのかもしれません」とシミュレーションを手掛けた国立天文台天文シミュレーションプロジェクトのホワン・ユウクン特任研究員は語ります。

研究チームを率いる産業医科大学の吉田二美(よしだ ふみ)准教授は、「今回発見された天体の位置は、海王星の重力もほとんど影響しない遠方です。その場所にこのような特異な軌道の天体が存在するということは、天体が形成された太古の時代に何か特異な出来事があったことを意味します。このような特異な遠方天体を発見し、その軌道の変遷を明らかにすることは、太陽系の歴史の全貌を明らかにする上で極めて重要です」と今後を展望しています。 なお、後日この天体には国際天文学連合によって正式な名称が与えられます。

詳細記事

すばる望遠鏡が見つけた太陽系の「化石」

すばる望遠鏡