- 研究成果

金星大気温度の長期変動の観測に成功 ―気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用―

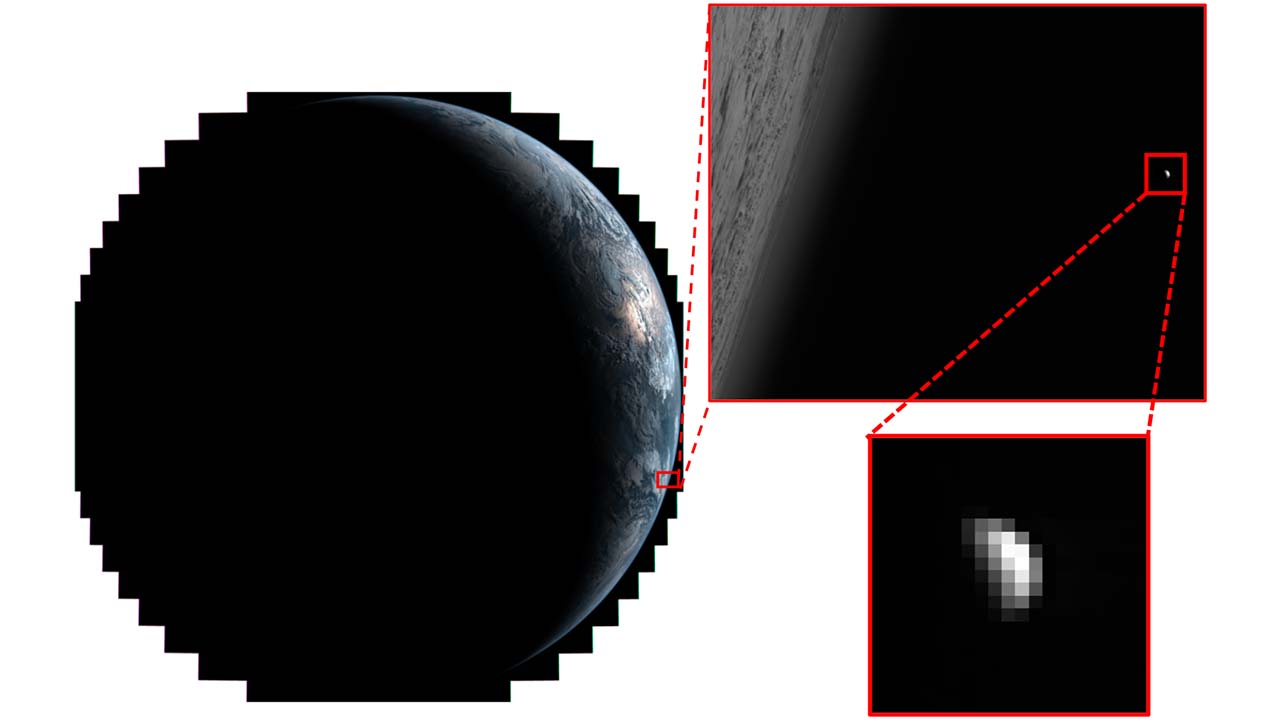

気象衛星ひまわり8・9号が地球を撮影した際に映り込んだ金星像の解析から、金星大気の温度の長期変動が明らかになりました。金星大気で起きている現象のしくみの解明につながると期待されます。また、この研究によって気象衛星が天体の科学観測に活用できることが示されました。

金星の大きな特徴の一つは、自転の約60倍もの速さで大気が経度方向に回転するスーパーローテーションと呼ばれる現象です。この回転の速さは数年程度のタイムスケールで変動していることが観測からわかっています。スーパーローテーションのメカニズムには、太陽の熱で大気が暖められることで起こる熱潮汐波や、惑星の自転により発生するコリオリ力が緯度によって違うことで引き起こされるロスビー波などの惑星規模の波動構造が密接に関わっていると考えられています。そのしくみを明らかにするには、長期間にわたる金星大気温度のモニタリングが必要です。しかし、金星大気は地上からの観測が難しく、探査機による観測もこれまで10年を超えて継続的に行われたことはありませんでした。

国立天文台の研究者を含む国際研究チームは、気象衛星ひまわり8・9号が地球を撮影する時に同時に映っている宇宙空間に着目し、その中にまれに映り込む金星像を用いることで、金星大気の輝度温度を測定することに成功しました。赤外線の領域で複数の波長帯での画像を解析することで、金星大気の中の異なる高度での温度の時間変動が捉えられました。さらに解析を進めることで、この時間変動から熱潮汐波のパターンの変動が読み取れること、ロスビー波の温度の振幅が高度によって違うことなどが示されました。研究チームを率いた、国立天文台で大学院生として研究を進めたドイツ航空宇宙センターの西山学(にしやま がく)客員研究員は、「今後、金星大気循環モデルとの比較を進めることで、未だに解明されていない金星大気の長期変動の要因が明らかになり、地球と比べて極めて厚い大気を持つ金星での物理現象への理解が進むと期待されます」と語ります。

このような観測は他の気象衛星を用いても実行可能です。この研究で開発された手法は今後も金星大気の長期変動を明らかにする貴重な観測データを提供し、金星大気の研究の発展に寄与していくと期待されます。