- 研究成果

太陽表面からコロナ直下に迫る—太陽観測ロケット実験CLASP2が測定した太陽大気の磁場

太陽の温度は、表面が6000度、その上層大気である彩層が1万度、さらに上層の大気のコロナが100万度となっていて、中心にエネルギー源があるにも関わらず温度の移り変わりが逆転しています。表面よりも外側に広がる大気が高温になる仕組み、そしてコロナよりも密度の高い彩層を高温に保つ機構の解明が大きな課題です。その解明のためには、大気の運動やエネルギー輸送を担う磁場の構造を把握することが不可欠となります。彩層での磁場の様子を探るには、紫外線による偏光観測が有望ですが、紫外線は地球大気に吸収されるため宇宙からの観測が必要であること、観測装置の開発が難しいことから、長い間実現できませんでした。

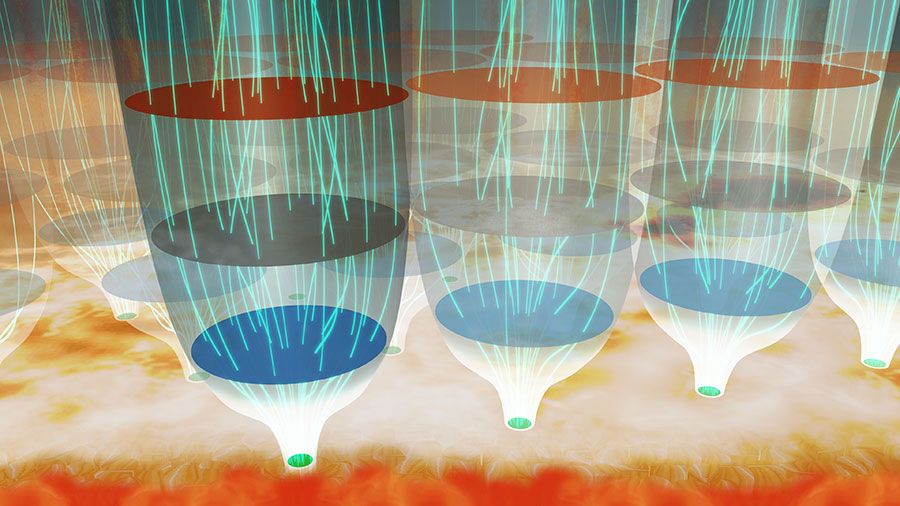

国立天文台の研究者をはじめとした国際研究チームは、太陽観測ロケットCLASP2を開発し、2019年4月に、打ち上げと紫外線偏光観測に成功しました。強い磁場が集まる太陽表面の活動領域の観測から複数のスペクトル線が得られ、そのデータを基に、彩層の底部から上部にわたる連続した磁場情報を得ることができたのです。太陽観測衛星「ひので」でも同じ活動領域を同時に観測し、太陽表面の磁場の情報を得ることができました。これらの観測から、太陽表面からコロナ直下である彩層上部にわたる、連続した磁場の様子が明らかになりました。その結果、太陽表面ではすぼまっている磁力線の束が、彩層では大きく広がり、彩層内での磁場の強さも上部ほど弱くなっていることが明らかになりました。さらに、彩層の上部の温度に直接関わるエネルギー密度が、彩層上部の磁場の強さと高い相関があることなどが判明したのです。

研究チームは今後、打ち上げ後に無事に回収されたCLASP2を再び活用する新たな観測計画を進めています。さらに、次期太陽観測衛星「Solar-C(EUVST)」をはじめとする新しい観測装置を活用して、太陽大気の加熱の謎に挑み続けます。

この研究成果は、Ishikawa et al. “Mapping Solar Magnetic Fields from the Photosphere to the Base of the Corona”として、米国の科学雑誌『サイエンス・アドバンシズ』に2021年2月19日付けで掲載されました。

関連リンク

- 太陽表面からコロナ直下に迫る―太陽観測ロケット実験CLASP2が測定した太陽大気の磁場(太陽観測科学プロジェクト)

- 観測ロケット実験CLASP2による太陽大気磁場測定 ─ 太陽表面からコロナ直下に迫る ─(宇宙科学研究所)

- NASA Missions Make Unprecedented Map of Sun’s Magnetic Field(NASA)(英語)

- The CLASP2 space experiment achieves an unprecedented map of the Sun’s magnetic field from the photosphere up to the base of the corona(カナリア天体物理学研究所)(英語)

- 日米欧国際共同ロケット実験 CLASP2 チームが NASA/MSFC Group Achievement Honor Award を受賞(太陽観測科学プロジェクト)

- 太陽観測ロケットCLASP2 打ち上げ成功(2019年4月23日)