- 研究成果

アルマ望遠鏡で迫る大質量連星系の起源

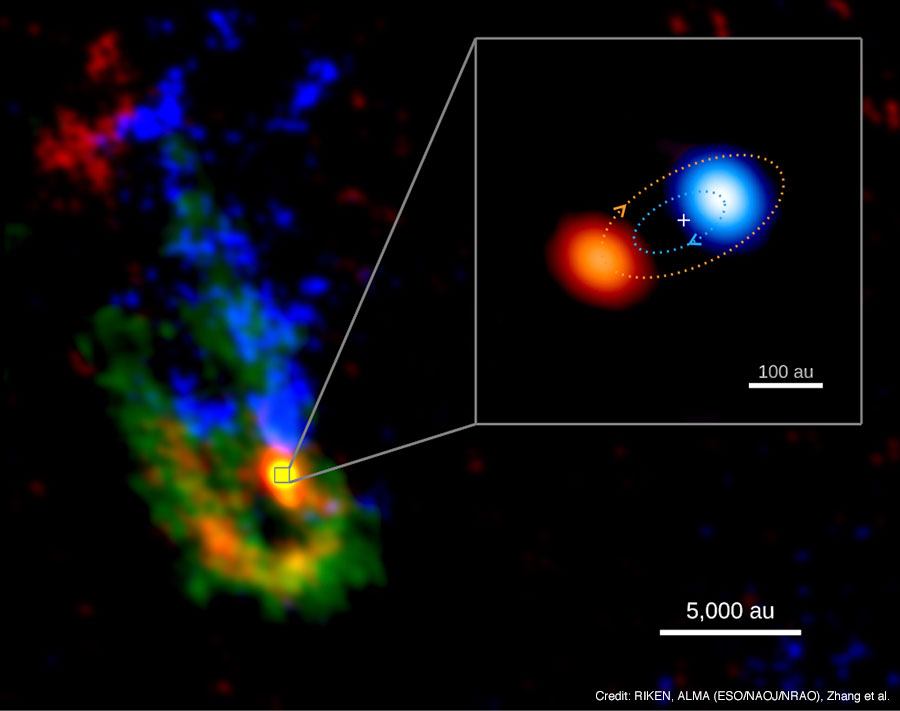

アルマ望遠鏡による観測で、生まれたての2つの重い星が互いに回り合う運動が捉えられました。詳しい解析から、先に生まれたより重い星の周りにあるガス円盤が分裂して、そこからもう1つの星が生まれたことが示されました。重い星どうしの連星系がどのように生まれるかの謎に迫る重要な成果と言えます。

太陽の8倍以上の質量を持つ重い星のほとんどは、相棒の星と回り合う連星系を成しています。こういった連星系がどのようにして作られたのかは長年の謎ですが、その形成過程は分厚いガスの雲に覆われているため、これまで観測が困難でした。

理化学研究所のイーチェン・チャン研究員を中心とした国際共同研究グループは、アルマ望遠鏡を用いて、「とも座」の方向、距離5500光年にある天体「IRAS 07299-1651」から放たれる電波を観測しました。この天体のガス雲の中では生まれたての2つの重い星が連星系を成しており、アルマ望遠鏡の高い解像度を生かした観測によって、これら2つの星の間の距離とそれぞれの運動、さらにその周囲を取り巻くガスの運動を捉えることができました。電波の強度から連星系の質量を求め、ガスの運動と合わせて分析した結果、研究グループは、2つの星がそれぞれ別個に誕生したのではなく、先に生まれたより重い星の周りにあるガス円盤が分裂し、そこからもう1つの星が誕生したと結論付けたのです。このような状況が明らかにされたのは初めてのことです。

今後、他の系で同様の解析を実施することで、大質量星の連星系の形成過程が次々に明らかにされていくことが期待されます。

この研究成果は、Zhang et al. “Dynamics of a massive binary at birth”として、2019年3月18日付の英国の科学雑誌『ネイチャー・アストロノミー』に掲載されました。