- 研究成果

遠方の星形成銀河でさぐる宇宙の泡構造

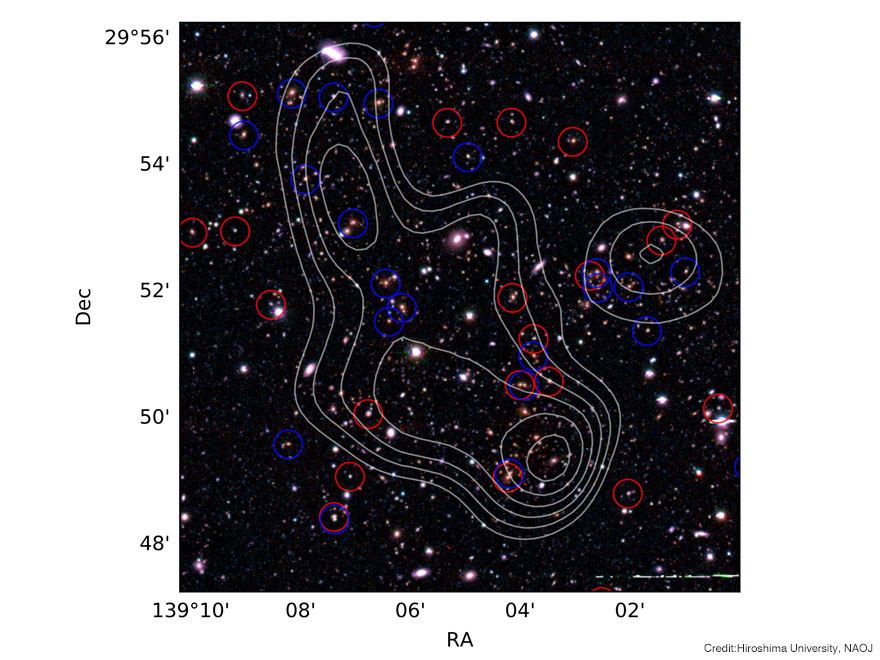

広島大学の研究者を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラHyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム、HSC)を使った観測により、遠方宇宙で重い星形成銀河の割合が増加して行く姿を捉えました。約50億年前の遠方宇宙にある重い星形成銀河は、宇宙の大規模構造にそって存在していました。一方、約30億年前の比較的近い宇宙では、重い星形成銀河はほとんど見えません。星形成銀河が宇宙の物質分布をなぞる様子が変化したことを、宇宙の物質分布と銀河の分布を直接比べて明かした初めての例であり、他の独立な研究で明かされている銀河進化の様子ともよく一致しています。

本研究では星形成銀河を含む質量分布図に影響しうるすべての種類の銀河の3次元分布を質量分布図と比べました。そしてこれまでとは違う手法で銀河進化の様子を明らかにしました。研究チームは「遠方の宇宙では、今まで無視されてきた星形成銀河が重要な役割を果たすことが新たにわかりました。HSCで得られた質量分布図の中にはさらに遠方の宇宙における情報も含まれていると考られます。現在開発中のすばる望遠鏡次世代主焦点多天体分光装置Prime Focus Spectrograph(プライム・フォーカス・スペクトログラフ、PFS)が完成すれば、より遠方の銀河を一度にたくさん分光することができます。HSCとPFSのデータを組み合わせることで、星形成活動が活発だった時代の暗黒物質と星形成銀河の様子の解明を目指します」と意気込んでいます。

この研究成果は、2016年12月14日に発行された米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に掲載されました(Utsumi et al. 2016, ApJ, 833, 156 “A Weak Lensing View of the Downsizing of Star-forming Galaxies”)。

詳細は下記の関連リンクをご覧ください。