- 研究成果

軌道面が傾いた小惑星の人口調査

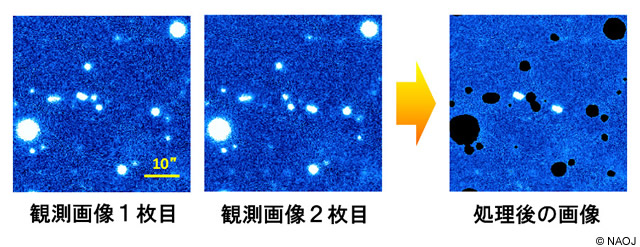

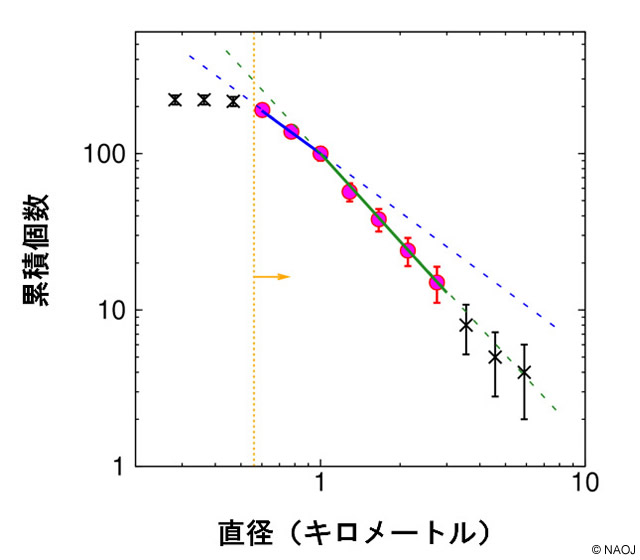

国立天文台と兵庫県立大学の研究チームは、すばる望遠鏡による観測で黄道面(地球の公転面)に対して大きく傾いた軌道の小惑星400個以上をとらえ、直径1キロメートル未満の小さな天体が黄道面付近の小惑星に比べて少ないことを発見しました。この観測結果は、高速度で起こる小惑星どうしの衝突では大型の小惑星が破壊されにくい一方で、小型の小惑星は相対的に破壊されやすく、早いペースで失われてしまうことを示します。このことから、惑星の重力によって小惑星の軌道が激しく乱され、高速衝突が頻発していた太陽系初期の時代には、小惑星の「衝突進化」は現在とは異なるペースで進んだと考えられます。今後、小惑星の衝突速度と強度特性の関係がさらに明らかになれば、小惑星の形成と進化についての理解がより深まると期待されます。

この研究成果は、2013年11月5日に発行される天文学誌『アストロノミカル・ジャーナル』に掲載されました。

Terai et al. 2013, "High Ecliptic Latitude Survey for Small Main-belt Asteroids", Astronomical Journal, Volume 146, Issue 5, article id. 111)

詳しくは、軌道面が傾いた小惑星の人口調査(すばる望遠鏡)をご覧ください。