- 研究成果

超巨大ブラックホール周辺での特異な化学組成の発見 - 新たなブラックホール探査法の開発に向けて

東京大学を中心とする国際研究チームは、南米チリのアルマ望遠鏡を用いて、NGC 1097という銀河の中心にある、活動的な超巨大ブラックホール周辺の高密度分子ガスを、過去最高の感度で詳細に観測することに成功しました。

その結果、このブラックホール周辺環境ではシアン化水素(HCN)の大量生成に特徴付けられる特異な化学組成が実現しており、その原因はブラックホールの影響で周囲の環境が高温に加熱されていることだと示されました。こうした、ブラックホール周辺環境に特徴的な分子の観測を逆手に取ることで、今後は塵に埋もれて可視光などでは観測できない「埋もれたブラックホールの探査」も可能になると考えられます。

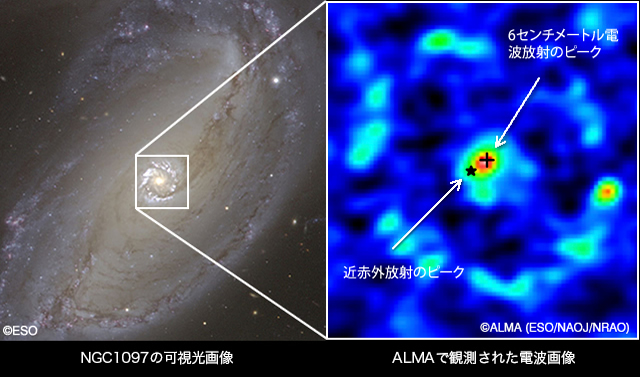

リング状に存在する爆発的星形成領域と、中心のブラックホール近傍に存在する塵の放射が描き出されている。中心の星印は近赤外線放射(主に星形成活動を反映)のピーク位置を、十字は波長6センチメートルの電波放射(活動的な巨大ブラックホール領域からの放射)のピーク位置を示す。アルマ望遠鏡で観測したサブミリ波放射のピークと、6センチメートル電波放射のピークはよく一致しており、正確にブラックホール周辺領域からの放射を観測できていると分かる。

今回の研究成果は、日本天文学会欧文研究報告(PASJ)Vol.65 No.5 2013年10月25日号に掲載される予定です。

詳しくは、超巨大ブラックホール周辺での特異な化学組成の発見 - 新たなブラックホール探査法の開発に向けて(アルマ望遠鏡)をご覧ください。