- 研究成果

原始惑星系円盤に小さな渦巻き構造を発見 — 密度波理論で探る惑星形成の現場

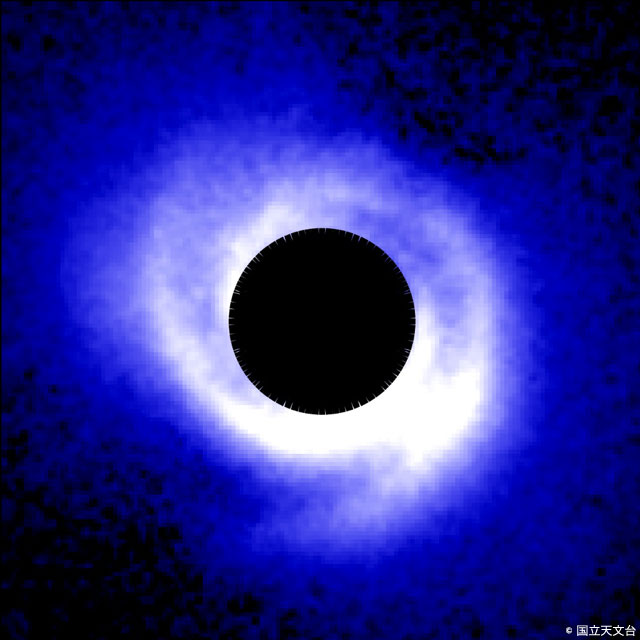

工学院大学・東京工業大学・国立天文台・大阪大学・NASAゴダード宇宙センターの研究者を中心とする国際研究チームは、すばる望遠鏡に搭載された最新鋭の観測装置 HiCIAO(注1)を用い、SAO 206462(注2)と呼ばれる若い星の周囲にある原始惑星系円盤の観測を行いました。そして、この原始惑星系円盤の構造を、世界で最も鮮明かつ詳細に撮影することに成功し、円盤内に小さな渦巻き状の構造が存在していることを発見しました(図)。

研究チームは、この渦巻き構造が原始惑星系円盤内で起こっている力学的な物理過程を反映していると推定し、この構造を「密度波理論」という理論を用いて解析しました。このように原始惑星系円盤内の構造に着目し、観測と理論を組み合わせて原始惑星系円盤の物理状態を明らかにしようという本格的な研究は、今回が初めてです。

この研究成果は、SEEDS プロジェクト(注3)の共同研究者である武藤恭之氏(工学院大学)ほか 61名の共著者らによって2012年4月1日発行のアストロフィジカル・ジャーナル・レター誌に掲載されました(Muto et al. 2012, ApJ,748, L22)。

- (注1)HiCIAO (ハイチャオ) は、すばる望遠鏡に搭載された高コントラスト新コロナグラフ(High Contrast Instrument for the Subaru next generation Adaptive Optics) のことで、従来の装置に比べ約一桁高いコントラスト性能を持ちます。2009年から本格的にすばる望遠鏡で稼働し始めました。

- (注2)SAO 206462はおおかみ座にある恒星で、HD 135344Bと呼ばれることもあります。可視光での見かけの明るさは約8.7等級、太陽系からの距離は約460光年、年齢は約900万年と推定されています。星周円盤は直径約220億キロメートル(冥王星の軌道の2倍程度の大きさ)に広がっています。

- (注3)SEEDS(Strategic Exploration of Exoplanets and Disks with Subaru Telescope:すばる望遠鏡による戦略的惑星・円盤探査プロジェクト)は、すばる望遠鏡を用いた大規模観測プロジェクトです。HiCIAOを用いて様々な星の周囲の構造や惑星を直接検出することを目指すプロジェクトで、国立天文台が中心となって推進しています。SEEDSは、2009年から約5年間にわたって継続中の国際共同プロジェクトであり、現在までにAB Aur、LkCa 15、HR 4796A、HD 169142などの星の周囲にある円盤の詳細な構造を明らかにしています。SEEDSプロジェクトウェブサイト。