- 広報ブログ

星の一生を彩る星雲を観望する―シリーズ・季節の天体 2025年8月

国立天文台三鷹では、毎月定例観望会を開催しています。このシリーズでは、定例観望会で取り上げた天体をピックアップして、それぞれの季節ならではの宇宙の見どころをご紹介します。

星にも一生がある

7月下旬、宵の南の空に赤い1等星アンタレスが輝きます。この星が目印になるのが、夏を代表する星座、さそり座。星座には起源を数千年前に遡ることができるものもあり、私たち人間が、世代を超えて長い期間にわたり星を見続けてきたことを物語ります。

このようにヒトの一生に比べればはるかに長い時間存在している恒星にも、“一生”と呼ぶべき変遷があります。2025年7月26日の定例観望会では、恒星の誕生、そして終焉(しゅうえん)に関わる星雲をいくつか紹介しました。

詳しい解説はアーカイブ動画で

7月の定例観望会は、オンライン開催。50センチ公開望遠鏡に取り付けたカメラでリアルタイムに光を蓄積して、淡い星雲の広がりや色調が徐々に鮮明に映し出されていく様子を、三鷹からは離れた地域の方にもご覧いただきしました。さらに、ちょうど配信時間中に日本上空を通過した“あるもの”にもサプライズで望遠鏡を向けています。天体の映像や解説を含めて、ぜひアーカイブ映像でご覧ください。開催から約1年間公開しています。

星の誕生の場

最初に注目したのは、さそり座から上空へつながる天の川の中、へび座の領域にある散光星雲。へび座にありますが、通称は「わし星雲」です。散開星団M16を包む、赤い星雲の広がりが翼を広げた鷲(わし)を思わせます。6月の定例観望会では、天の川銀河に含まれる星団の性質の違いに注目しました。散開星団は、集団で生まれた比較的年齢の若い恒星から成る天体です。星団に含まれる大質量・高温の恒星が放つ紫外線で周りにある水素ガスが電離されて、わし星雲として見えているのです。

赤い星雲を背景に、細長い暗黒星雲が浮かび上がります。周囲の恒星からの放射で分子雲の薄い部分が侵食される中でも、密度の高い領域はその放射を遮り、柱のように分子ガスが残されているのです。その先端には、高密度ガスの中で誕生しつつある原始星がいくつも見つかっています。「創造の柱(Pillars of Creation)」と呼ばれるその姿を、実際の映像でご覧ください。

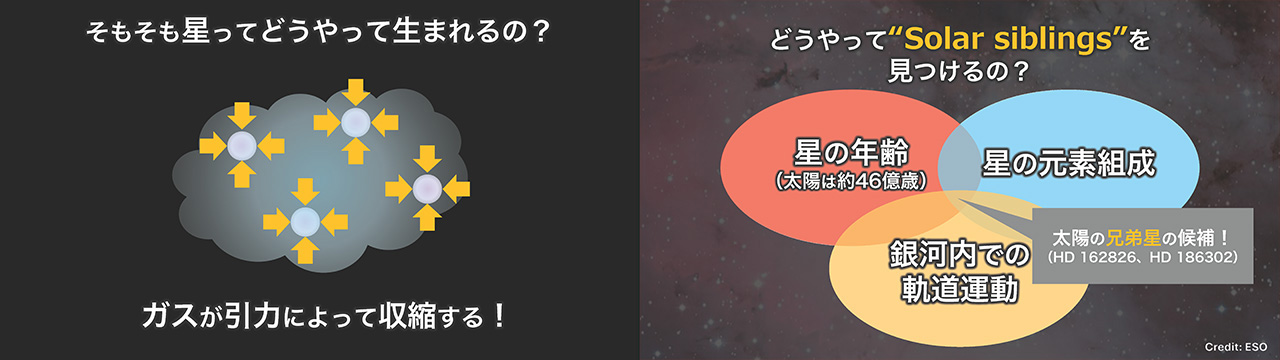

今は単独で輝いている太陽も、同じように星団の一員として誕生し、時と共に分散してきたと考えることができます。もしそうならば、同じ分子雲中で同時期に生まれた「太陽の兄弟」のような星が、天の川銀河の中を今もめぐっているはず。学生スタッフによる解説は、そうした話題へも発展しました。

星の死の姿

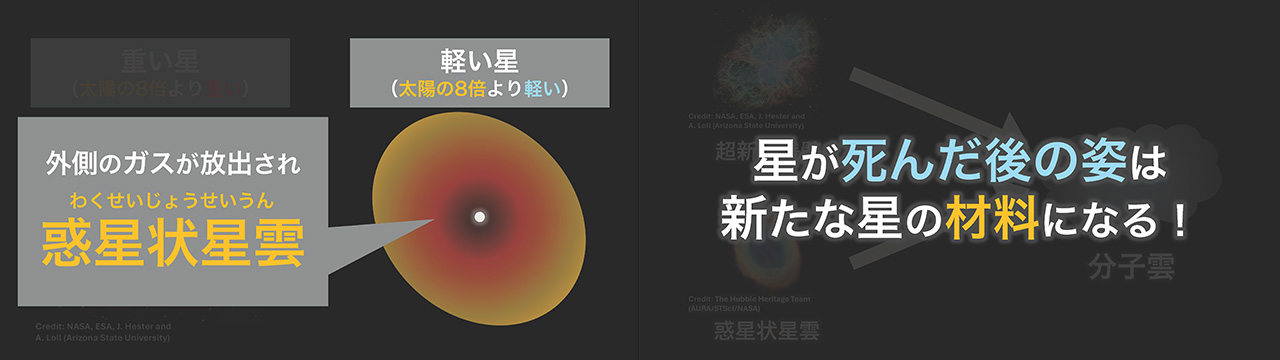

後半で取り上げたのは、恒星の終焉の姿です。終焉の際に起こる現象は恒星の質量によって大きく分かれます。太陽のような比較的軽い恒星が年老いて大きく膨張した後、外側の層が宇宙空間に拡散していく姿が「惑星状星雲」。今回は、夏の夜空で代表的な惑星状星雲も観望しました。その姿も、アーカイブ映像でご覧ください。

膨張し広がっていく星雲の中心付近には、核融合を停止してエネルギーを生み出さなくなった元の星の中心核もかすかに見られました。この核は長い時間をかけて冷却し、やがて白色矮星(わいせい) と呼ばれる天体になります。

定例観望会について

国立天文台三鷹では、天体望遠鏡を通して季節ごとに楽しめる天体を見ながら、遠い天体の素顔を学ぶ「定例観望会」を開催しています。2025年度は、基本的に月に1回、実際に望遠鏡をのぞいて、あるいは画面に映し出された映像で観望する現地開催(定員・事前申し込み)とオンライン開催のスタイルを取り合わせて開催します。