- 広報ブログ

夏の星団を観望する―シリーズ・季節の天体 2025年7月

国立天文台三鷹では、毎月定例観望会を開催しています。このシリーズでは、定例観望会で取り上げた天体をピックアップして、この季節ならではの宇宙の見どころをご紹介します。

夏は球状星団の季節

6月下旬の宵の空では、「春の大三角」が西に傾き、東の空には「夏の大三角」がいよいよ姿を見せていました。明るい星たちが織り成すアステリズムのはざまに、神話の英雄の姿を模したヘルクレス座があります。2025年6月28日に開催した定例観望会では、ヘルクレス座の領域に見える球状星団を中心に観望しました。細やかな星が密集する様子を、映像でもお楽しみください。

ヘルクレス座から南に向かって、額を突き合わせるへびつかい座、へび座、さらに低い空のさそり座、いて座へと星座の並びをたどる間に、数多くの球状星団が見られます。ちょうど天球の反対側に当たる冬の星座の周辺では数個の球状星団しか見られないのとは、全く対照的です。球状星団は、天の川の最も濃い領域を取り囲むように集中しているのです。この極端な分布は、私たちが天の川銀河の構造を推測する大きな手掛かりになりました。

球場星団の特徴

定例観望会の大学院生スタッフによる解説を振り返りながら、球状星団の特徴を見てみます。

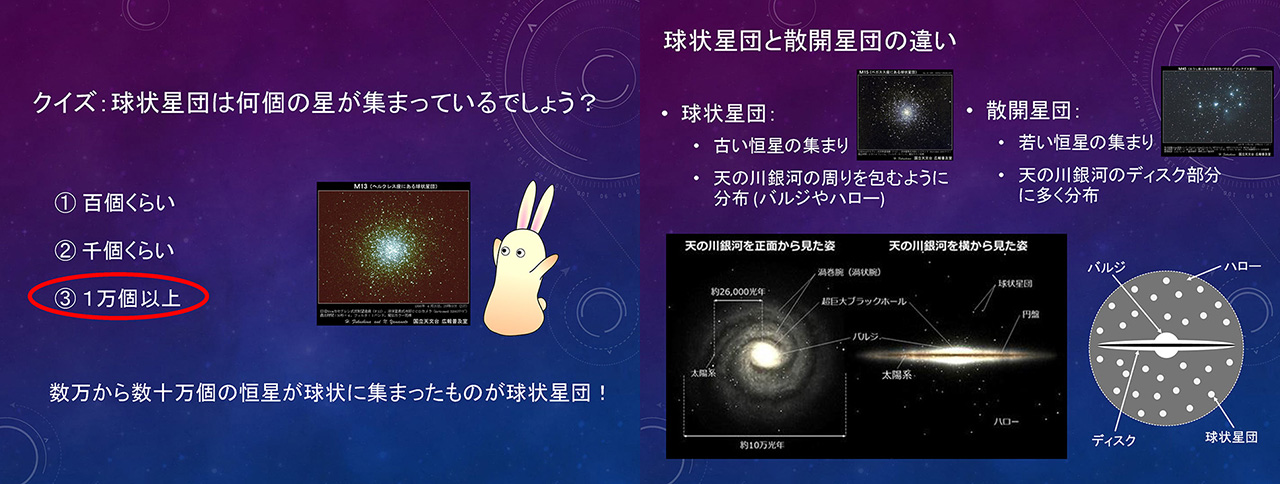

球状星団は、数十万個にも及ぶ恒星が直径100光年程度の範囲に密集し、重力で球状にまとまっています。太陽系周辺の恒星の分布と比較すると、球状星団の中心部では1万倍の密度で星がひしめいていることになります。その大部分が、誕生から100億年を超える年齢の古い恒星であることも特徴です。

星団にはもう一つのグループ、散開星団があります。こちらの恒星数は数十個から数千個と、球状星団に比べるとはるかに少なく密集度も低いため、星団全体の重力でまとまっておらず、次第に分散していきます。同じ星形成領域の中で集中して生まれた比較的年齢の若い恒星の集団です。

星団の分布の特徴も異なっています。散開星団は、星間物質が豊富で星形成活動の盛んな天の川に沿って、つまり天の川銀河の円盤部に主に分布しています。一方、球状星団は銀河円盤を丸く包み込む銀河ハローと呼ばれる領域に分布しています。円盤部の片隅にある太陽系から見ると、球状星団の分布は銀河の中心方向、つまり夏の天の川の方向に偏って見えているのです。

宇宙の進化をひもとく鍵は球状星団にあり?

球状星団のような大規模な星団は、少なくとも現在の天の川銀河では誕生していません。どのようにしてこのような星団が誕生したのか、そのメカニズムは多くの謎を抱えています。

ここで、近年の研究成果を一つご紹介します。国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」(注)を使用して、世界で初めて球状星団の形成過程を星一つ一つまで再現する数値シミュレーションが行われました。この研究では、球状星団の中で密集した星が合体して巨大な恒星が形成され、太陽の数千倍の質量を持つブラックホールへ進化することが確かめられたのです。

銀河は、中心にある超大質量ブラックホールの成長と結びついて「共進化」してきたと考えられています。しかし、そもそも銀河中心のブラックホールがどのようにして誕生するのかが解明されていないのです。一般的な大質量星が一生の最後に残す太陽の数倍程度の小さなブラックホールと、太陽の数千万倍、数億倍という超大質量のブラックホールとの間には大きすぎる隔たりがあり、その間をつなぐ存在である「中間質量ブラックホール」が重要な鍵として探査されています。この研究が、そうしたブラックホールの存在に一つの理論的な背景を与えました。(参考リンク:最先端のシミュレーションによって明らかになった中間質量ブラックホール形成過程(2024年5月31日|天文シミュレーションプロジェクト) )

天の川銀河には150個を超える球状星団が見つかっています。銀河の明るさと球状星団の数に関係があるとも言われており、銀河が小さな銀河を飲み込んで成長していく過程に、球状星団も関わっているのかもしれません。取り込まれた矮小(わいしょう)銀河の残存ではないかと疑われる巨大な星団もあります。

夏の夜空で私たちの眼を楽しませる球状星団。それらもまた、私たちの天の川銀河の歴史をひも解く手掛かりなのです。

- (注) 2024年8月運用終了

定例観望会について

国立天文台三鷹では、天体望遠鏡を通して季節ごとに楽しめる天体を見ながら、遠い天体の素顔を学ぶ「定例観望会」を開催しています。2025年度は、基本的に月に1回、実際に望遠鏡をのぞいて、あるいは画面に映し出された映像で観望する現地開催(定員・事前申し込み)とオンライン開催のスタイルを取り合わせて開催します。