- 広報ブログ

春の初めは暦の要―春分と天文学

春の始まり、あるいは盛り

3月20日は今年の春分。各地の桜の開花も間近に、春本番を迎えるところ。現実の気候は日付で明確に区切れませんが、気象学的には「3月から5月」を、天文学的には「春分から夏至」の間を春とします(参考:国立天文台 暦計算室|暦Wiki「季節とは?」)。

そして、日本の伝統的な季節では、立春に始まり立夏に至るまでが春。その中間点にある春分は、暦の上でも春の盛りと言えるでしょう。

天球の座標原点

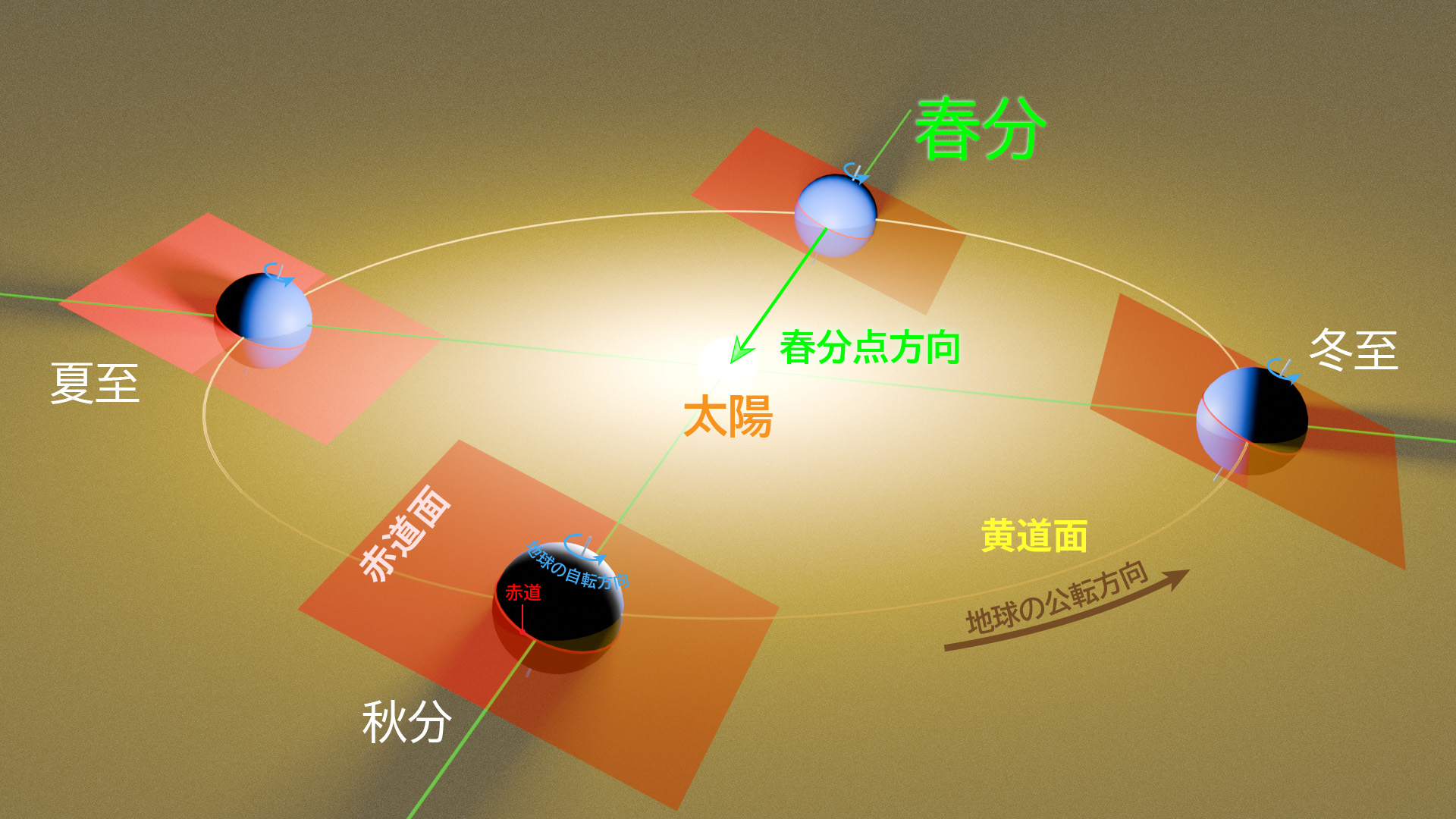

春分には、太陽がほぼ真東から昇りほぼ真西に沈み、昼夜がおおむね等分となります。地球は自転軸を傾けて公転しているため、一年の間に太陽に北から照らされる時期と南から照らされる時期とに分かれ、それが季節変化を生んでいます。その境界で、太陽が天の赤道を南から北へと横断する瞬間が「春分」の天文学的な意味なのです。

春分の瞬間、太陽は「春分点」に位置しています。これは、天の赤道と黄道(天球上の太陽の平均的な通り道)の交点の一つで、天球上の天体の位置を示す上で重要な原点になっています。最も広く使われるのは、赤道に沿う東西方向の経度(赤経)と南北への緯度(赤緯)とで定義する「赤道座標系」。太陽系の天体の位置を表すには、黄道上の経度(黄経)とそこからの緯度(黄緯)とで定義する「黄道座標系」が便利です。いずれも、経度の原点(0度)は春分点です。

春分と二十四節気

日本の暦には、古代中国の暦法に発祥した「二十四節気」という季節の節目が設けられています。立春もその一つ。二十四節気は、歴史的には冬至を基点として日を数える仕組みでしたが、現在の決め方では春分を原点とした太陽の黄経を計算しています。立春は、春分から太陽が315度回転した瞬間として決められます。(参考リンク:二十四節気(暦計算室 こよみ用語解説))

季節の境、年の境

立春の前日が「節分」。本来は立夏、立秋、立冬の前日にもあった節分ですが、現在では春の節分のみが雑節として暦に残り、地域色あふれる風習で今も親しまれています。

かつての日本の太陰太陽暦では、季節の一巡の起点である立春の頃が年始とされました。今でも新年を「新春」と呼び賀(よろこ)ぶのはその名残です。立春前の節分は、訪れる春の先触れとしてだけではなく、歳末として格別の意義を持っていたと考えられます。

今さら? 「動いた節分」を振り返る

今さらではあるのですが、2025年の節分は立春(2月3日)の前日、2月2日でした。「節分は2月の3日」という印象が定着し、今年の日付を不思議に感じた人も多いのではないでしょうか。国立天文台の窓口には多くの質問も寄せられていました。

そこで、国立天文台天文情報センターが節分の日付がどのように決まるのかを説明する動画を制作しました。暦と地球の運動との関係を、改めて見てみましょう。

地球の公転と暦のわずかなズレ

太陽が天球上を一巡するのにかかる時間は、すなわち地球が太陽の周囲をちょうど一巡する公転周期を意味します。その長さは約365.2422日。この期間を「太陽年」と呼びます。

生活で使用する暦上の1年(暦年)は365日ちょうどとしていますが、本当の季節の一周に当たる太陽年には、端数である約0.2422日分だけ足りないことになります。6時間弱に相当するこの遅れは、毎年積み重なっていくのです。

暦を季節に合わせるための「閏年」

季節と暦のずれを解消するため、1日加えて366日を1年とする「閏年(うるうどし)」が設けられます(その1日を「閏日(うるうび)」と呼びます)。基本的には4年分の遅れ(約0.9688日=約23時間15分)に対して1日(24時間)を加えますが、これでは4年ごとに約0.0312日ずつ補正し過ぎます。立春の瞬間は閏日を加えるたびに徐々に前倒しになり、その積み重ねによって、2021年や2025年には2月4日0時を超えて、2月3日に入ってきたわけです。21世紀中盤には、4年のうち2回の節分は2日となります。

4年間で約45分という小さなずれでも、長期的に重ねていけば季節と暦の乖離(かいり)は大きくなってしまいます。それでは不都合ですから、現在世界で標準的に用いられている太陽暦(グレゴリオ暦)では、閏日を4年ごとに1回必ず加えるのではなく、400年間に97回加えることで、1年の平均値が地球の公転周期にごく近い365.2425日となるようにしています。1年あたりのずれは約0.0003日(約4秒)まで押さえられます。それでも、閏年で補正しきれない地球の公転周期のわずかな端数がある限り、今も暦は少しずつずれているのです。

地球の回転の正確な計算は天文学の役割

地球の運動に合わせるように古代から改良されてきた暦。地球の運動を正確に計算するには、地球に重力を及ぼす太陽、月、惑星などの運動について精密に知らなければなりません。惑星探査機のデータも含む最新の観測値に基づき一般相対性理論を厳密に適用して、地球の公転を計算するのは天文学の分野です。

自然科学研究機構国立天文台の設置目的には、「天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務」(文部科学省令第57号 国立大学法人法施行規則 第一条)と定められています。国立天文台が推算し、毎年2月最初の官報に「暦要項」(注)として発表している暦が、その翌年の日本国の暦として、皆さんのカレンダーの基本となっています。

- (注)暦要項(れきようこう):暦象年表(暦や天文現象などさまざまな情報を掲載した冊子)から、特に重要な情報を抜粋したもの。