- 広報ブログ

『宇宙の電波を受けたりする』〜電波望遠鏡の解説動画2本を公開

空を向いて、ずらりと並び立つ巨大なパラボラアンテナ群。そんな光景をバックに、アンテナからの信号音に一人耳を傾けている女性――1997年に公開された映画『コンタクト』での印象的なシーンです。『コンタクト』は、天文学者カール・セーガン(1934-1996)の同名小説を元にした、地球外生命との接触=コンタクトをテーマにしたSFです。立ち並ぶアンテナは、アメリカのニューメキシコ州にじっさいにある施設です。規模は小さいのですが、じつは日本にもこれと似たような施設があります。

長野県南佐久郡南牧村。ここにある野辺山宇宙電波観測所は、国立天文台の施設のひとつです。受付を通って正面から入ると、目に飛び込んでくるのは、映画のように整然と並び立つパラボラアンテナの列。アンテナの直径は10メートルあります。映画のような光景にワクワクしてきます。

さらに奥に進むと、今度はすさまじく巨大なパラボラアンテナが見えてきます。直径が45メートルもあるアンテナです。通称「ヨンゴー」と呼ばれています。一本道をヨンゴーに向かって歩いていくと、どんどん大きくなっていくその姿に圧倒されます。これが上下左右、自在にしかも正確に動くのですから、ほんとうに驚きです。

さて、これらのアンテナは、いったいなにに使われているのでしょうか?なにかビームが発射されるのではないか、とか、地球外生命と交信をしているのではないか、とかいううわさ(?)もありますが、それは違います。これらは望遠鏡で、宇宙からの微弱な電波を捉えている「電波望遠鏡」なのです。

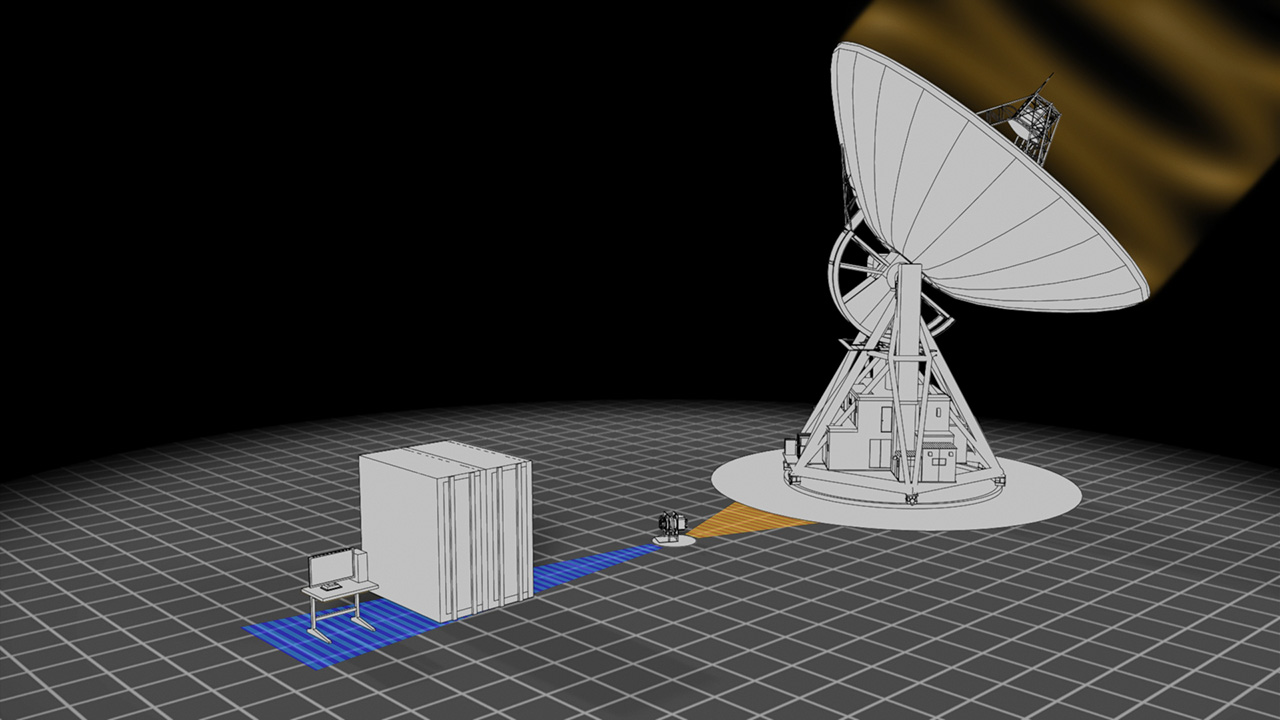

電波の望遠鏡――と言ってもピンとこないでしょう?その謎を解くために、2本の動画を制作しました。ひとつは「ヨンゴーの仕組み」について、もうひとつは「並び立つパラボラアンテナの仕組み」についてです。

電波望遠鏡の仕組み、とくに並んだパラボラアンテナ(これを電波干渉計といいます)の原理はとても難しいものです。動画では細かいことはさておいて、「あっ、そういうことなのか!」となんとなく分かっていただくことを目標にしました。

じつを言うと、当初はもう1本、「電波望遠鏡で何を見ているのか」という内容を制作して、全部で3本のシリーズになる予定でした。ところが諸事情から、今回は2本のみの公開となりました。 たいへん残念です。

とはいえ、この2本を完成・公開にまで漕ぎつけたことは、たいへんうれしく思っています。電波望遠鏡の大雑把な仕組みを分かっていただければ!電波でも宇宙を観測していること、これまで見えなかった宇宙の姿が電波で見えてきたこと、などを知っていただければ!じっさいに電波望遠鏡を見る機会があった時、きっとその見え方も変わってくることでしょう。電波望遠鏡は今後も進化を続けていきます!いつか3本目もみなさまに公開できることを楽しみにしています。

国立天文台のミッションは、もちろん天文学研究にあります。しかしながら、それはみなさんの理解と協力なしでは成り立ちません。国立天文台は、内部に動画制作のできるスタッフがいて、自らが映像広報のできる数少ない研究機関です。今後も、このような広報動画を通して、天文科学への理解と面白さを伝えていければと思います。

応援、よろしくお願いいたします。