- 広報ブログ

水の月、水の空 ―水から宇宙を考える―

水の月を前にして

例年より遅れていた梅雨の季節に、とうとう入りました。降雨が集中して水害に気を付けなければならない年もあれば、一方で水不足に陥り農業のみでなく工業から日常生活まで大きな影響を受けてしまう年もありますが、日本列島の広い範囲が湿り気を帯びた空気に包まれる季節です。

太陰太陽暦(いわゆる旧暦)六月の異称「水無月(みなづき)」の由来の一つの古説には、田毎に水をたたえる時期であるため「水月(みなつき)の儀なるべし(水の月という意味だろう)」とあるそうです(注1)。「瑞穂(みずほ)の国」の名が示すみずみずしい稲穂も豊かな水の恩恵です。この時期に降水量が比較的多くなる日本の風土に根差した言葉なのでしょう。

地球全体で見ると、地表の河川や湖沼の水は地球全体で見積もられる水の総量の約0.01%に過ぎないのだそうです。地下水や氷河・氷床に凍結した水、そして何と言っても、島国である日本にとってはなじみ深い広大な海洋を合わせて、地球には約14億立方キロメートルの水があると見積もられています。(参照:「世界の水資源」国土交通省 )

宇宙から見れば青く輝く地球は「水の惑星」と呼ばれ、奇跡的な存在にも思われます。しかし、地球に含まれる水は、そもそも地球が誕生する以前の宇宙空間から運び込まれたものです。宇宙を見渡しても、水は貴重なのでしょうか?

水の起源は宇宙

物質としての水(H2O)を構成するのは、水素(H)と酸素(O)の原子です。ビッグバンの過程で生成された水素は、宇宙にある全ての原子の実に92%(個数密度比。質量比では約75%)を占める、ほぼ宇宙の“主成分”。それに比べれば、恒星の中の核融合で生成される酸素は、個数密度比で約0.04%(質量比では約0.6%)とずっと少ないですが、それでもヘリウムに次いで宇宙で3番目に量の多い元素です。これらの潤沢な材料から作られるH2O分子は、地球の材料の中にどのくらい含まれるのでしょうか。

星の材料となる星間ガスの中では、多種の分子が検出されています。分子雲の大部分を占めるのは、やはり水素分子(H2)で、2番目に多い(と言っても水素分子の1万分の1ほど)のは一酸化炭素(CO)。そして、それに次いで(さらに100分の1ほどとは言え)3番目に多いのが、水の分子(H2O)なのです。

宇宙を水で観測する

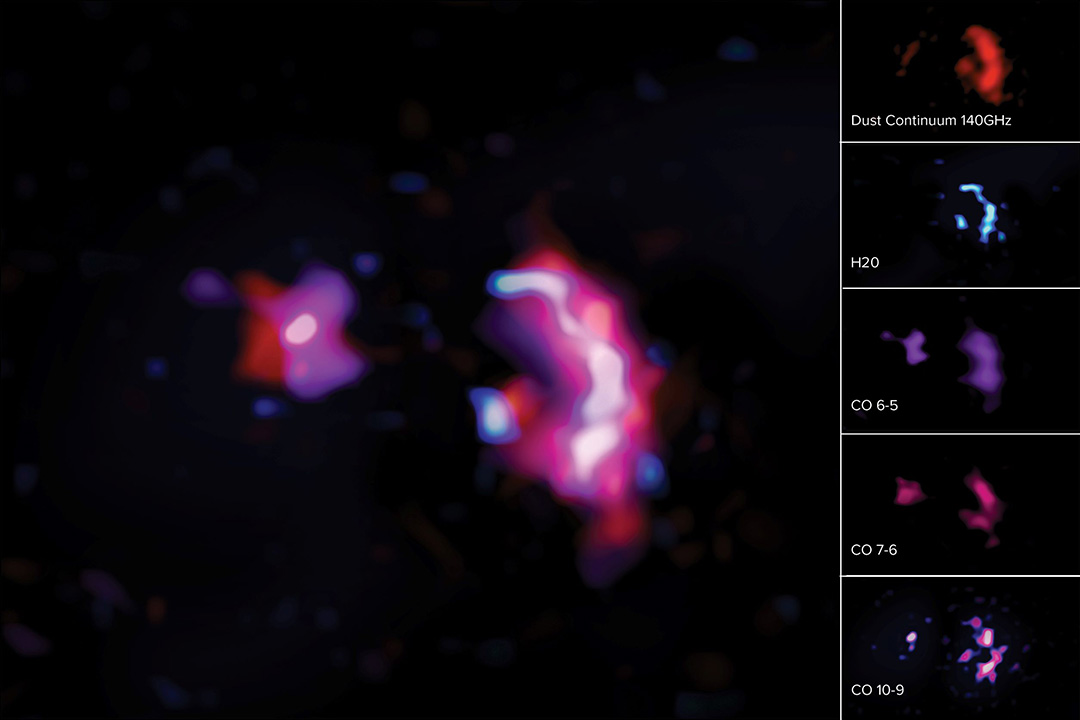

星間物質として豊富に存在する水の分子は、宇宙では至る所に検出されています。星間分子雲が凝集し新しい恒星を生み出す星形成領域の中、原始星を囲む円盤や吹きだすジェットに、また赤色巨星やミラ型変光星など低温の恒星の大気に、あるいは、銀河の中心部に。もちろん、天の川銀河以外の銀河にも、水は存在します。アルマ望遠鏡では、約130億年前という宇宙初期の銀河に水を検出しています。

宇宙の様々な環境に分布している水の状態や性質を調べることも重要ですが、水の存在は、天体の位置や運動を詳しく調べるトレーサーとしてもよく用いられています。

水分子が放射する電磁波に、波長1.35cm、周波数22GHzの電波があります。エネルギー状態の高い水分子が広がっている領域では、この電波が増幅される「メーザー」(注2)が発生することがあり、コンパクトで強い電波放射源となります。空間分解能の高い電波観測(超長基線電波干渉計、VLBI)(注3)で水メーザー群を精密に測定すると、ドップラー効果や長期間の位置変化から空間的な運動が詳細に見えてくるのです。

歴史的に重要な観測を一つ紹介しましょう。現在では、ほとんどの銀河の中心に大質量ブラックホールがあることが知られていますが、その最初の観測的な証拠となったのは、1995年に渦巻銀河M106(NGC 4258)の中心に高速で回転するガス円盤が確認された(Nature誌で出版された科学論文)ことでした。水メーザーの観測から明らかになった秒速±1000kmという円盤の回転速度は、中心に極めて巨大な質量の集中、つまりブラックホールとしか考えられない天体の存在を示すものだったのです。

最近の研究でも、水メーザー観測を手掛かりとした成果は枚挙にいとまがありません。国立天文台水沢VLBI観測所では、日本国内の4か所に設置したVERA観測局や、東アジアの電波望遠鏡ネットワークを利用して、太陽系から天の川銀河中心までの距離や銀河回転を精密測量したり、誕生しつつある大質量星周囲のガスの動きを詳しくとらえたり、銀河中心ブラックホールに引き込まれるガスや、高速で吹き出すジェットの動きを明らかにしています。

星の見えない空も宇宙

星の見えない夜、私たちの上を覆う雲もまた、水の姿。私たちにとっては資源として貴重であり、それゆえに希少なように思われもしますが、水という物質そのものはどこにでもあること、そしてその水が宇宙を観測する重要な情報源になっていることに、今回は注目してみました。

そうした宇宙の水が、日本の季節を潤す雨となるまでは、どのようにして運ばれてきたのでしょうか。同じように水に潤う環境が宇宙にはあるのでしょうか。折あればまた、別の話として。

(注1)『和訓栞』(わくんのしおり。江戸時代に編纂(へんさん)された国語辞典)による。「水無月」の語源には諸説あり、梅雨が明け暑気が最も激しく水が枯渇する(水無)、農作業が全て終わった(皆仕尽)など、様々な言及があるという。(参照:レファレンス協同データベース(国立国会図書館))

(注2)分子は、高いエネルギー準位から低い準位に移る時に、差分のエネルギーを電波として放射する。通常は安定的な低い準位に分子が分布するが、逆転して高い準位の分子が多い場合は、電波を受けた分子が次々と同じエネルギーの電波を誘導放射し、増幅されてとても強い電波放射を生む。マイクロ波領域で起きるこの現象を「メーザー(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: maser、誘導放射によるマイクロ波増幅)」という。可視光線や赤外線などで起きる同様の現象が「レーザー(Light~: laser、誘導放射による光増幅)」。

(注3)離れて設置した電波アンテナを結合し、天体からの電波信号の到達時間の差を利用して、微小な角度の差を検出し高分解能を実現するシステムを、電波干渉計という(電波信号の干渉を利用するため)。特に、地理的に大きく離れた数百から数千kmの間隔のアンテナで構成されるものを「超長基線電波干渉計(Very Long Baseline Interferometer: VLBI)」と呼ぶ。