- 広報ブログ

オリオン大星雲で星が生まれる

冬、晴れた夜空を見上げると、明るくきらびやかな1等星に目を奪われます。2月は、夜の帳(とばり)が降りる頃には南の空高く輝くオリオン座の星々が目立ち、そこに双眼鏡や望遠鏡を向けてみたくなることでしょう。

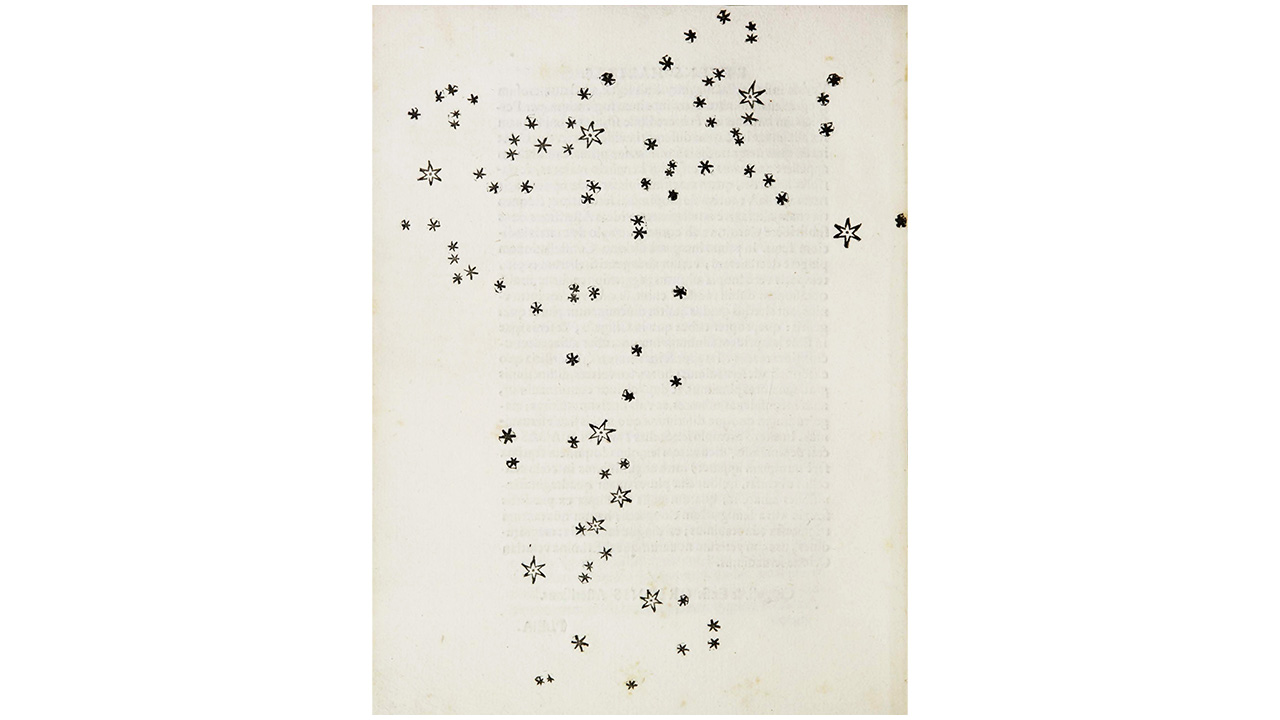

ガリレオが見たオリオン座領域

イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイも同じように、自作の《覗き(のぞき)眼鏡》(望遠鏡)をオリオン座に向け、そこに見えるおびただしい数の星々に驚嘆し、それらをスケッチに収めようとしました。ただ、すべてを描くにはあまりにも時間がかかりすぎることに気が付き、まずは、オリオン座の《帯のところの三つの星》(「三つ星」と呼ばれる3つの2等星)および《剣のところの六つの星》(「小三つ星」とも呼ばれる4等星が並んでいる領域)の近くに確認できた星だけを描きました。そのスケッチは、1610年に刊行された彼の著書『星界の報告』で見ることができます(注)。

狩人オリオンが腰に下げた剣にあたる場所に、淡く光る「オリオン大星雲」(M42)。ガリレオが《剣のところの六つの星》に積極的に望遠鏡を向けたのなら、おそらくこの星雲の存在を意識していたのでしょう。ただその時代には、この雲のようなものの正体がガス星雲であるとは明らかになっていませんでしたし、またこのときに彼が使っていた望遠鏡の性能では、星雲のなかに輝くあまたの星の一つ一つを見分けるのは、難しかったことでしょう。

- (注) ガリレオ・ガリレイに関する記述は、ガリレオ・ガリレイ著/伊藤和行訳『星界の報告』2017年(講談社学術文庫)を参考にし、《 》内は当書より引用しました。

星雲内の星形成をシミュレーションで明らかに

オリオン大星雲は、地球から約1500光年と比較的近い距離にあることから、みかけのサイズも大きく、望遠鏡を向けると、星雲と共にまとまった数の星を認めることができます。とくに、星雲の中心にある明るさが5等級の天体「θ1」は、生まれて間もない星が密集する星団「トラペジウム」として知られています。この周辺には、星の材料となる水素ガスが豊富に存在し、太陽の8倍以上もの大質量の星が数多く形成されているのです。

トラペジウムに代表されるような大質量星は、生まれて間もない頃には材料となったガスの中に埋もれていますが、やがて周囲にあるガスを電離し外側に吹き飛ばします。この吹き飛ばされたガスが広がり輝いているのが、オリオン大星雲です。このような大質量星の誕生後の分布やそれを取り巻くガスの広がりは、どのような過程を経て、現在私たちが目にするような星雲の姿になっていったのでしょう。

その詳細な過程が、国立天文台が運用する天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を使った研究で明らかになりました。オリオン大星雲内での星形成を再現する新たなコードが開発され、このコードを用いた計算が実現したのです。シミュレーションで得られた星の運動やガスの振る舞いは、位置天文衛星の観測データとも照合されました。計算能力が高いコンピュータと新たな計算コードの開発、それに加えて詳細な観測データもそろう近距離にあるオリオン大星雲ならではの研究です。

400年前、ガリレオの小さな望遠鏡では、はっきりとは見分けられなかったであろうトラペジウムの姿も、いまや最新の技術を駆使してその誕生のストーリーを再現できるようになりました。近い将来、オリオン大星雲だけでなく他の星雲の星形成過程も、シミュレーションで詳しく調べられる日がやってきそうです。