- 広報ブログ

2021年、研究連携主幹が注目した3つの研究成果

2021年も、大学共同利用機関である国立天文台の望遠鏡やスパコンを使った多くの研究成果が、創出されました。天文学の動向を見つつ、国立天文台や大学が発信する研究成果に日々目を凝らす私が、その中でもとくに注目したものをご紹介します。

天文学研究の進め方を変える新しい研究手法

まずは、「模擬(バーチャル)宇宙の解析」です。

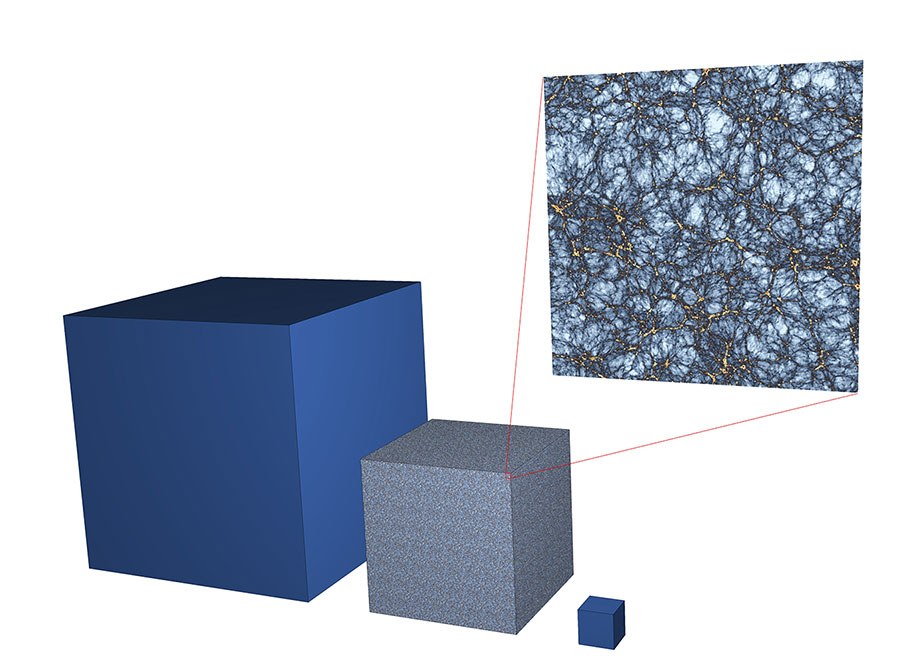

日本チームのバーチャル宇宙の解析に米国の2チームが挑戦(2021年3月12日)

これは天文学研究の進め方を大きく変えるものでした。これまで天文学研究といいますと、

- 天体を観測し、観測データから天体の様子を探る

- 天体現象をシミュレーションして、現象にひそむメカニズムを理解する

- 観測データとシミュレーションを比較し、直接観測から出せない情報を引き出す

- シミュレーションで予測をして観測にて検証する

といった進め方が主でした。

この研究チームの目的は、将来行われる大規模観測から宇宙論パラメータを導くことでした。ところが観測データから宇宙論パラメータを導くときに問題となるのが、解析手法そのものの精度と解析する人による先入観です。解析手法の精度を客観的に評価することは難しく、データを解析する人は、自分自身が「こうなっているだろう」と思う宇宙論パラメータと無意識のうちに整合させようという心理的傾向があります。そこで、日本の研究チームが計算した模擬宇宙から、その宇宙論パラメータをいかにして正確に復元するかを、米国の2つの研究チームがそれぞれ独自の解析方法を用いて宇宙論パラメータを導き出しました。解析した2チームが導き出した値は、日本チームが模擬宇宙を計算した際に使用した値と比べて、おおむね1パーセントの誤差という高い精度で正しく求められていました。これによって、解析手法そのものに起因する誤差を検証できました。また、計算に使われたパラメータが解析チームに知らされていなかったため、解析する際の先入観も排除できました。

このような手法が過去に全くなかったわけではなく、宇宙背景放射や重力波の検出などでは同様の方法が使われていました。しかし、これだけ複雑なものは今回が初めてです。将来的には太陽系外惑星の大気をはじめとする様々な研究でも、同様の手法が適用されるのではと思っています。

観測とシミュレーションの連携

そのほかに驚いた研究成果です。

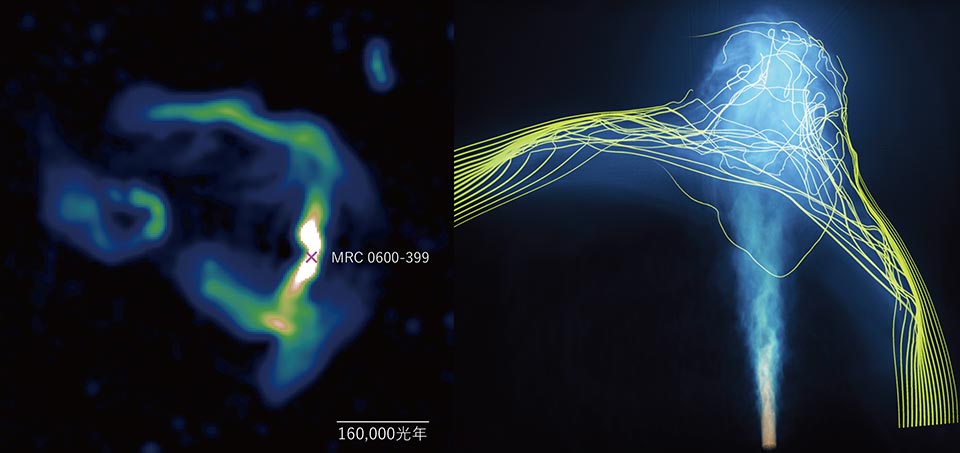

直角に折れ曲がるジェットが描き出す銀河団の磁場構造(2021年5月6日)

宇宙においては様々な天体からジェットが出ますが、ほとんどのケースでは、ジェットはほぼ直進する、あるいは少し曲がる、というものです。ところがこの天体の場合は、ジェットが直角に曲がっていることが電波観測からわかり、その結果をシミュレーションと比較することで、直接観測することが難しい磁場の構造を導くことができました。

ブラックホールの多波長観測

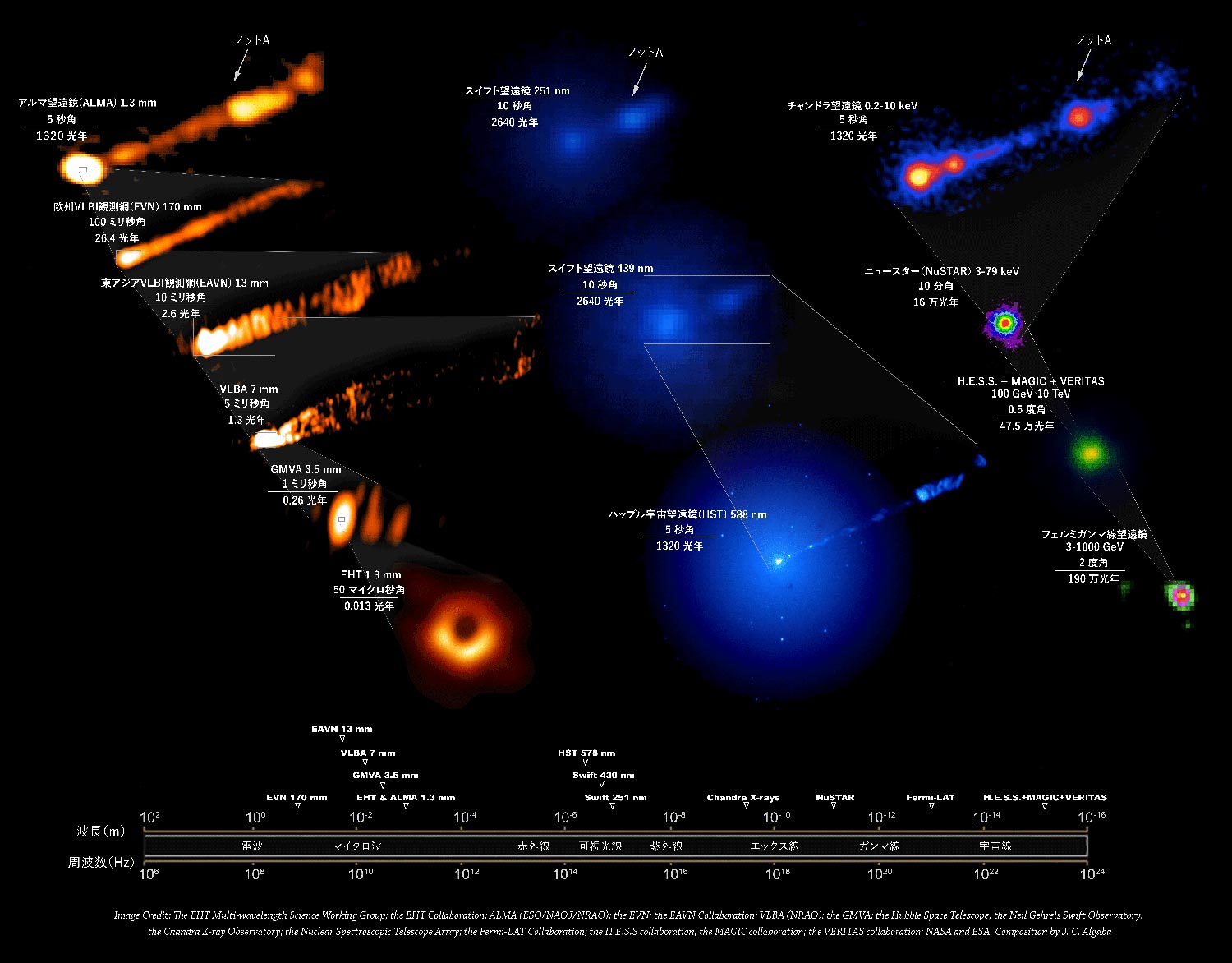

多波長同時観測でさぐるM87巨大ブラックホールの活動性と周辺構造―地上・宇宙の望遠鏡が一致団結―(2021年4月14日)

この研究では、地上の望遠鏡と宇宙の望遠鏡が協力して一つの天体を観測することで、巨大ブラックホールから噴き出すジェットの詳細な姿が描き出されました。

3つの研究成果を挙げましたが、いずれも、新しい手法、観測とシミュレーションの連携、多波長観測といった、近年活発になっている研究手法で成果を出している点が興味深いです。もちろん、このほかにもここでは紹介できないたくさんの興味深い成果がありますが、それは国立天文台のニュースなどを見て確認していただければと思います。

2022年も、皆さんを興奮させる素晴らしい成果を発信できますように。

関連リンク

文:齋藤正雄(国立天文台TMTプロジェクト/研究連携主幹)