- 研究成果

日本チームのバーチャル宇宙の解析に米国の2チームが挑戦

日本の研究チームがシミュレーションで作った仮想的な宇宙を独立に解析して、その性質をいかに正確に求めるかという新しい「チャレンジ」に、米国の2つのチームが挑みました。このチャレンジは、将来行われる大規模観測から、宇宙の誕生と進化を解き明かす解析手法の開発につながると期待されています。

宇宙の成り立ちを観測的に実証する「観測的宇宙論」において、ダークマターの量や、宇宙の膨張速度を表すハッブル定数といった宇宙の性質を記述する「宇宙論パラメータ」を観測から求めることは、重要な位置を占めています。現在は、いかにしてこのパラメータを精密に求めるかという言わば「精密宇宙論」の時代が到来しています。近い将来すばる望遠鏡などで行われるより大規模な観測から、さらに高い精度の宇宙論パラメータの決定を目指しています。

ところで、宇宙論パラメータを精密に求める際に問題となるのが、解析手法そのものの精度に加えて、人間による先入観です。前者は、解析手法の発案者とは独立に精度を求めることが難しく、客観的な評価が困難であるとされています。後者は、他の観測結果から求められている宇宙論パラメータに近い値を導き出そうとする心理的傾向が、解析の際に働いてしまうとされています。将来行われる大規模観測から精密な宇宙論パラメータを導くためには、これらの問題を解決する必要があります。

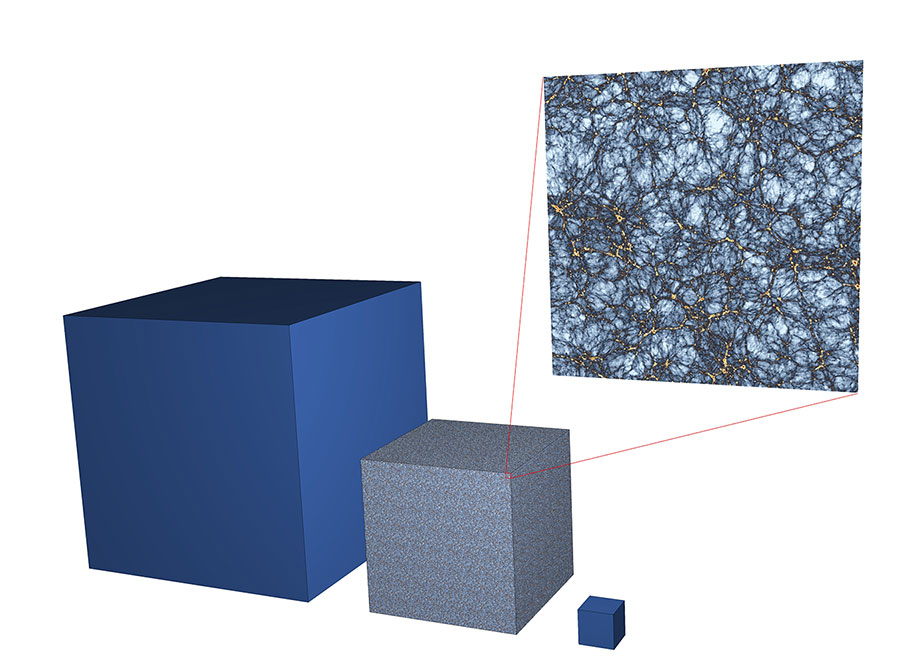

このような流れの中で、日本の研究チームが作った模擬宇宙から、その宇宙論パラメータをいかにして正確に復元するか、米国の2つの研究チームが挑戦しました。京都大学基礎物理学研究所の西道啓博(にしみち たかひろ)特定准教授(東京大学国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 客員科学研究員)が率いる日本チームが用意した模擬宇宙のデータは、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を使った大規模な重力多体シミュレーションから作り出されました。これは、類似の研究に用いられてきたものの中でも最大で、かつ最も精密なものです。米国の2チームはこの模擬宇宙のデータから、それぞれ独自の解析方法によって宇宙論パラメータを導き出しました。

2019年6月、日本チームと米国の2つのチームは、伏せられていた模擬宇宙の宇宙論パラメータの値と、それぞれの解析結果を突き合わせました。その結果、米国の2チームが導き出した値は、おおむね誤差1パーセントの精度で正しく求められていました。これは、従来よりも誤差が1桁小さい、高い精度の結果です。アテルイⅡで作られた巨大な模擬宇宙データを用いたことでデータ由来の誤差を小さくすることができ、解析手法そのものに起因する誤差を検証できました。さらに、疑似宇宙の宇宙論パラメータが伏せられていたことで、解析する際の先入観を排除できたのです。

今回構築された模擬宇宙データは、宇宙論パラメータを伏せた状態で引き続き公開されており、世界中の研究者が新たな解析手法に挑戦できる日本主宰のチャレンジプログラムとなっています。このプログラムは、将来行われる大規模観測のデータを用いた宇宙論パラメータの精密測定において、避けては通れない最終試験として注目を集めています。

この研究成果は、Nishimichi et al. “Blinded challenge for precision cosmology with large-scale structure: results from effective field theory for the redshift-space galaxy power spectrum”として、米国の物理学専門誌『フィジカル・レビューD』オンライン版に2020年12月28日付で掲載されました。