火星と土星の接近(2022年4月)

ほぼ同じ明るさの2惑星の接近を見てみよう!

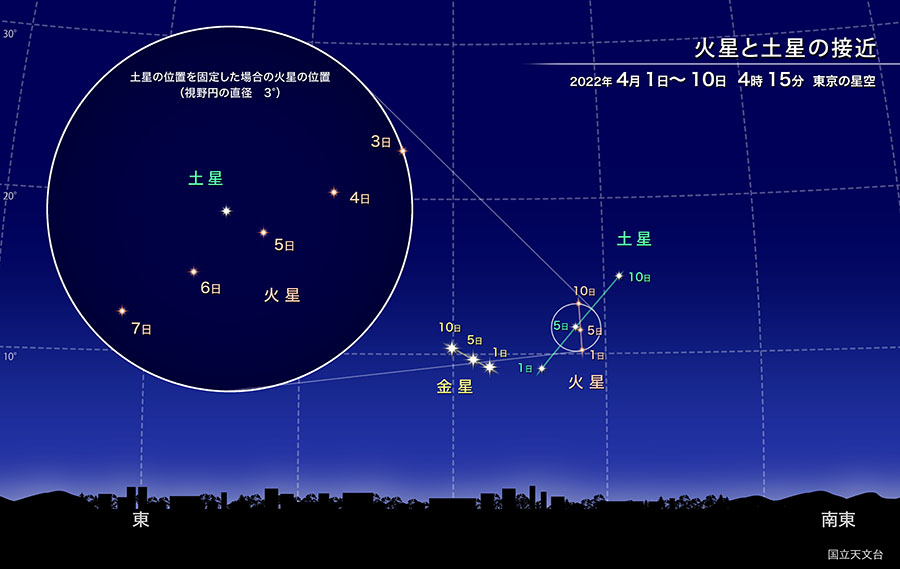

3月中旬に、明け方の南東の低空で金星と火星が比較的近づいて見えていましたが、3月下旬になってこれに土星が加わりました。そして4月上旬には、火星と土星が接近して見られるようになります。

最も近づいて見えるのは4月5日の明け方で、2つの惑星の角距離(見かけの間隔)は約20分角です。これは、満月の中に2つの惑星がすっぽりと入る程の距離です。この時、火星の明るさは1.0等、土星の明るさは0.8等と、土星の方が少々明るいのですが、その差は0.2等とわずかです。惑星同士の接近では、明るさに差がかなりある場合が多いのですが、今回はほとんど同じ明るさの惑星同士が並んで見えることになります。また白っぽく見える土星に対して、火星は赤みを帯びた色に見えますので、色の対比に注目してみましょう。

なお、これらの惑星の見える位置は高くなく、観察には東から南東にかけてよく見渡せる場所が必要です。各惑星が昇ってきて、かつ東の空が明るくなる前の日の出1時間前の頃が見やすいと思われますが、探しているうちに空が明るくなってしまうとどちらの惑星も見えにくくなってしまうため、少し前から観察するようにしましょう。マイナス4.3等の金星が近くで明るく輝いていますので、良い目印になります。

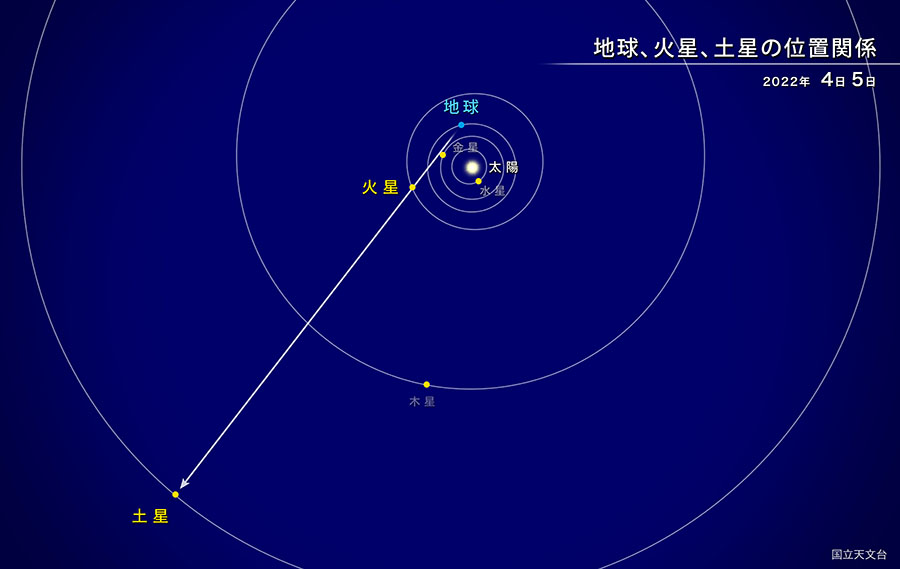

距離には大きな差が!

空では近づいて見える火星と土星ですが、地球から見た場合にたまたま同じ方向に見えているだけで、実際の惑星までの距離には相当大きな差があります。4月5日の地球からの距離は、火星までが約2億7千万キロメートル(約1.8天文単位(注))なのに対して、土星までは約15億7千万キロメートル(約10天文単位)で、土星の方がおよそ6倍も遠くにあります。そのような太陽系空間の奥行きも感じながら、観察してみてはいかがでしょうか。

- (注)天文学で使用する距離の単位の一つで、おもに太陽系内の距離を表すときに用います。1天文単位は、地球と太陽の平均距離にほぼ等しく、約1億5千万キロメートルです。本文へ戻る

(参照)暦計算室ウェブサイト:国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り時刻、惑星の出入り時刻などを調べることができます。また暦象年表の「太陽系天体の出入りと南中」でも、各地の惑星の出入り時刻などを調べることができます。「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。