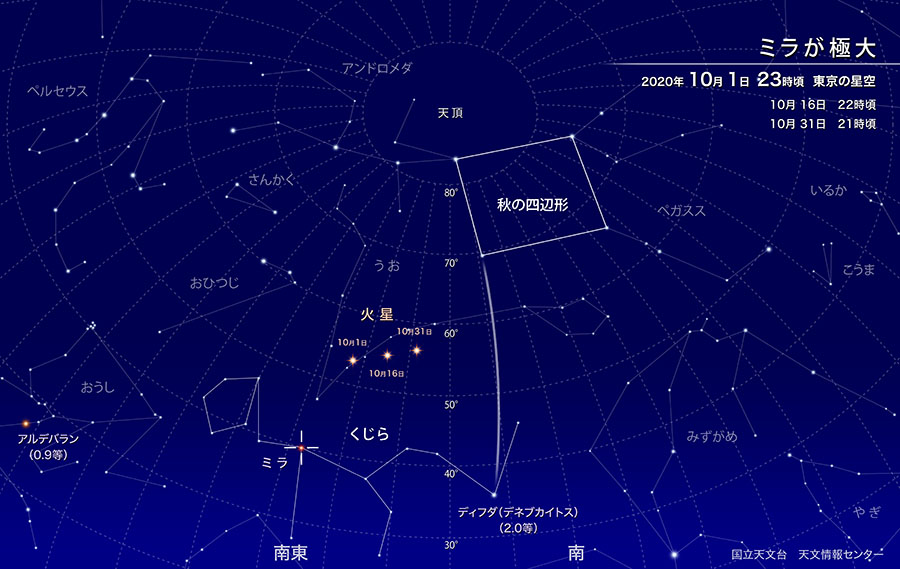

ミラが極大(2020年10月)

くじら座のミラをさがしてみよう

くじら座の胸に輝く星は、「不思議なもの」という意味を持つ「ミラ」という名前で呼ばれています。その名の通りこの星は、明るさが大きく変わる変光星として有名です。約332日の周期で、2等から10等くらいまで明るさが変化します。一生の終わりに近い段階のこの星が、膨張と収縮を繰り返す不安定な状態にあるためです。膨張すると星の温度が下がって暗くなり、収縮すると温度が上がって明るくなります。最も暗くなることを「極小」、最も明るくなることを「極大」と呼びます。ミラは、変光の周期も極大時の明るさもばらつきがあるため、極大日や極大等級を正確に予想するのが難しい変光星です。

極大日は10月14日と予想されていますが、10日前後ずれてもおかしくありません。また明るさも必ずしも2等台に達するとも限りません。あまり極大予想日にとらわれず、10月に入って秋の星座が比較的早く昇るようになったら観察を始めてみましょう。

3等台の明るさの星を市街地で見つけるのは、たやすいことではありませんが、今年は良い目印があります。10月中、南の空高くマイナス2.5等を超える明るさで輝いている火星です。火星の右上には、同じくらいの明るさの4つの星が作る「秋の四辺形」があります。火星を挟んで、秋の四辺形の左下の星と真反対のあたりを見てみましょう。ぽつりと輝く星が見つかったらそれがミラです。街明かりなどの影響で、肉眼で見つけるのが難しい場合は、双眼鏡やオペラグラスを利用しましょう。よく見ると、赤みがかった色をしていることも分かるかもしれません。一度見つけられれば、次はより見つけやすくなります。10月中は明るく輝く火星がよい目印になりますが、ミラとの位置関係は少しずつ変わっていくことに注意しましょう。10日以降は月明かりに邪魔されなくなるので、観察しやすくなります。ミラは、極大後2カ月ほどたつとかなり暗くなります。10月から年末まで、1週間おきくらいに何回か観察して、明るさが変わる様子を楽しみましょう。

(参照)暦計算室ウェブサイト:「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。

コラム

天文学の現場から

国立天文台准教授

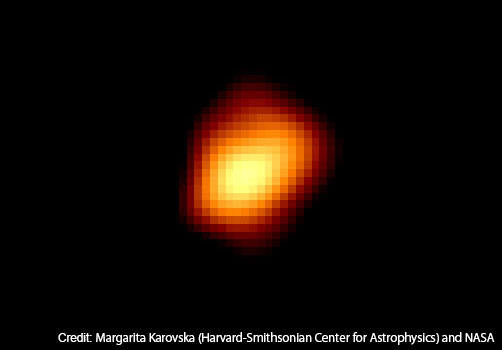

ミラは、その大きさの変化とともに表面温度が上がったり下がったりして明るさが大いに変わり、明るいときは肉眼でも見えます。大きい上に私たちからの距離も近いため、オリオン座のベテルギウスと並んで、表面の模様を詳しく観測できる数少ない星の一つです。