ほしぞら情報2014年1月

目次

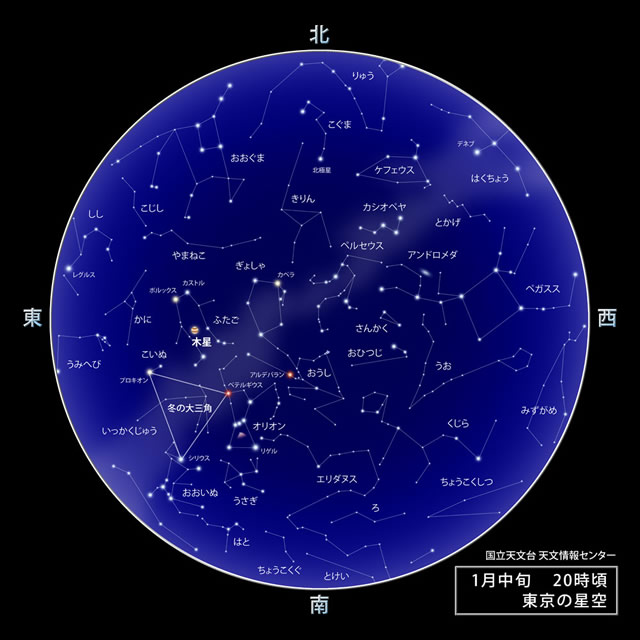

東京の星空

カレンダー(1月)

| 1日 | 新月 / 元日 |

| 4日 | 地球が近日点通過 / 午前4時30分頃 しぶんぎ座流星群が極大(月明かりがなく、条件は最良) |

| 5日 | 小寒(太陽黄経285度) |

| 6日 | 木星が衝 |

| 8日 | 上弦 |

| 11日 | 金星が内合 |

| 13日 | 成人の日 |

| 16日 | 満月 |

| 17日 | 土用の入り(太陽黄経297度) |

| 20日 | 大寒(太陽黄経300度) |

| 24日 | 下弦 |

| 31日 | 新月 / 水星が東方最大離角 |

惑星

- 水星

- 上旬から中旬にかけては、見かけの位置が太陽に近く観察できません。31日に東方最大離角となり、前後数日間は日の入り直後の西の低空で見つけやすくなります。下旬の明るさは、マイナス0.9等~マイナス0.6等。

- 金星

- 11日に内合となるため、上旬から中旬にかけては見かけの位置が太陽に近く、観察できません。下旬になると夜明け前の東の低空に姿を現します。下旬の明るさは、マイナス4.3等~マイナス4.6等。

- 火星

- おとめ座にあり、真夜中頃に東の空から昇ってきます。明るさは、0.9等~0.3等。

- 木星

- ふたご座にあり、日の入り頃の東の空に見えています。6日に衝となり、観望の好機を迎えます。明るさは、マイナス2.7等~マイナス2.6等。

- 土星

- てんびん座にあり、日の出前の南東の空に見えます。明るさは、0.6等~0.5等。

参照:暦計算室ウェブサイト

トピックス

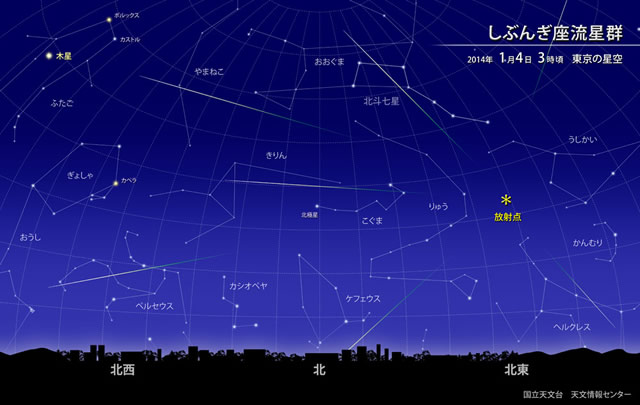

しぶんぎ座流星群

しぶんぎ座流星群※は、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群とともに三大流星群と呼ばれています。毎年安定して多くの流星を見ることができるペルセウス座流星群、ふたご座流星群と比べて、しぶんぎ座流星群は活動期間が数時間と短い上に、流星の数が年によって変化することで知られています。

今年のしぶんぎ座流星群の極大は1月4日夜明け前と予想されています。このため、1月3日深夜から、4日夜明け前にかけての時間帯が観察に適しています。月明かりの影響もなく、良い条件での観察ができるでしょう。空が十分に暗いところでは、1時間に数十個程度の流星を見ることができます。防寒対策をしっかりして、観察してください。

※流星群の名前に使われている「しぶんぎ座」は、現在では存在しない「壁面四分儀(へきめんしぶんぎ)座」という星座に由来しています。

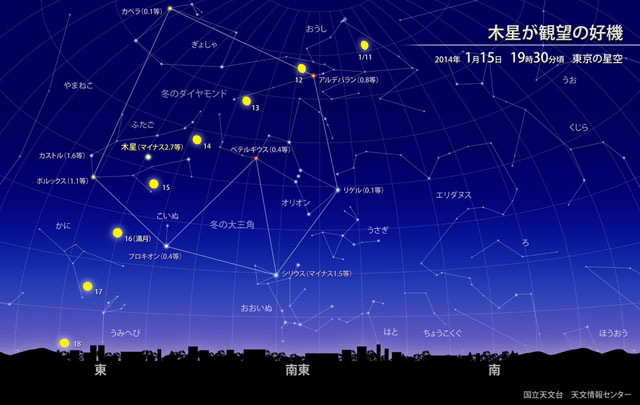

木星が観望の好機

ふたご座にある木星が1月6日に衝となり、観望の好機を迎えます。冬の星座には明るい1等星がたくさんあります。これらの1等星に囲まれてもなお、マイナス2.7等の木星はひときわ明るく、目立っています。

1月14日、15日は、満月前の明るい月が木星の近くに見えます。冬の夜空で煌々と輝く月と「冬の大三角」、「冬のダイヤモンド」を形づくる冬の1等星たち、そして木星の共演を楽しみましょう。

今年最小の満月

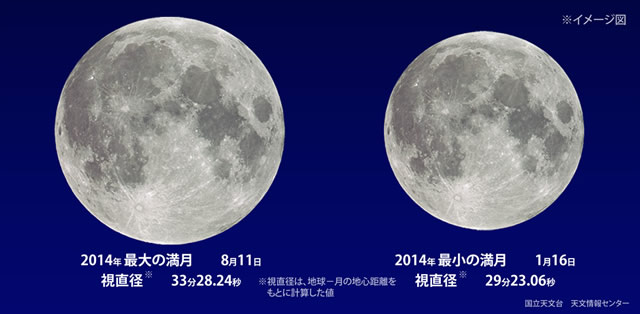

1月16日の月は、今年最も小さく見える満月です。

月は地球の周りを回る天体ですが、その軌道が楕円形であるため、地球と月の距離は一定ではありません。そのため、月は地球との距離が近いときには大きく、遠いときには小さく見えます。また、月の軌道は太陽や地球などの影響を受けて変化するため、月が地球に最も近づくとき(近地点)、最も遠ざかるとき(遠地点)の距離が毎回異なります。

1月16日午前10時53分、月が今年最も地球から遠ざかります(約40万7000キロメートル)。そして午後1時52分に満月の瞬間を迎えます。このときの月の視直径は約29分角で、今年最も小さく見える満月となります。ただしこの時、日本では月がまだ昇っていません(1月16日の東京の月の出は午後5時8分)。

今年最も大きく見える満月は8月11日です。この日、午前2時43分に月が地球に最も近づき(約35万7000キロメートル)、その直後の午前3時9分に満月の瞬間を迎えます。満月の瞬間の月の視直径は約33分角です。下の図のように並べて大きさを比較すると、ずいぶん大きさが違うことがわかります。

参照:暦計算室 暦象年表