彗星の尾は、一般的に太陽の反対側に伸びます。ルーリン彗星の場合、地球と接近している頃はその位置関係から、地球から見て彗星の向こう側(奥側)に尾が伸びてしまいます。このため、見かけ上、尾はあまり長く伸びないことが予想されます。肉眼ではほとんど見えないかもしれません。双眼鏡や望遠鏡を使えば、尾が見えるかも知れませんが、あまりはっきりとは見えない可能性が高いです。

一方、カメラ等で光を蓄積して撮影した場合には、撮影条件にもよりますが、淡い尾が伸びている像を捉えることができるかもしれません。そこで、ルーリン彗星の尾の見え方について、天文情報センターでシミュレーションしましたので、ご紹介します。

今回掲載した画像は、すでに撮影されたルーリン彗星の画像に近い状況となるよう、条件を設定してシミュレーションしたものです。実際とは、必ずしも一致しないことがありますので、あらかじめご了承ください。

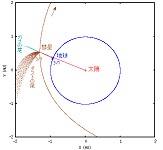

図は、地球軌道面を真上から(注)見たものです。またルーリン彗星の軌道面は、地球軌道面に対して、約1.4度しか傾いていませんので、ルーリン彗星の軌道面に対しても、ほぼ真上から見ていると考えて差し支えありません。なお、地球と彗星の位置は、それぞれの日付けの0時(日本時)を表しています(以下同じ)。

図からわかるとおり、ルーリン彗星は、地球軌道の外側を移動しています。地球とはすれ違うように移動しており、2月24日頃に最も接近します。

彗星から伸びているのが、彗星の尾です。太くやや曲がっているのがダスト(塵)の尾、細くまっすぐ伸びているのがガス(イオン)の尾です。今回は、太陽、地球、彗星の位置関係が大きく変化しますので、見かけ上、彗星の尾も変化が複雑になります(後で詳しく述べます)。

また彗星軌道面と地球軌道面との傾きがほとんどありません。ダストの尾は一般的に彗星軌道面上に平たく広がります。地球から見ると、これをほぼ真横から見るような位置関係になるため、今回のルーリン彗星の場合は、ダストの尾もあまり広がらないと思われます。

注:わかりやすく「真上から」と表現しましたが、正しくは「軌道面に対して北側で垂直な方向から」です。

ルーリン彗星の尾のシミュレーション結果を一覧にしました。図をクリックすると、それぞれ拡大表示します。また、日付をクリックすると、それぞれの日付の説明ページを表示します。

キャンペーン期間中の2月26日、地球から見て太陽と彗星がほぼ逆方向となります。太陽とほぼ反対側に伸びるガスの尾(イオンの尾)は、この日の前後で、彗星に対して東西(図の左右)逆方向に伸びて見えます。すなわち、2月26日より前では彗星に対して西側(図の右側)に見られ、以降は東側(図の左側)に見られます。

一方、やや曲がって伸びるダストの尾は、彗星の東側(図の左側)にすでに見えており、この方向が逆転することはなさそうです。今回のルーリン彗星の場合、ダストの尾は、(彗星の尾を構成するダストとしては)やや大きめのダストによって構成される部分が見えているようです。

なお、図中には彗星のコマの部分が描画されていません。ルーリン彗星は地球に比較的接近するため、コマが大きく見えることが予想されます。彗星本体付近では、このコマと尾が重なって見られ、彗星全体としての実際の見え方は、図と異なりますので、ご注意ください。

| 日付 | 尾の見え方 (シミュレーション) | 位置関係 |

|

1月29日0時(日本時) (→説明ページへ) |

|

|

|

2月21日0時(日本時) (→説明ページへ) |

|

|

|

2月25日0時(日本時) (→説明ページへ) |

|

|

|

3月1日0時(日本時) (→説明ページへ) |

|

|

|

3月24日0時(日本時) (→説明ページへ) |

|

|

石垣島天文台で1月19日に撮影されたルーリン彗星の画像です。彗星の西側(右側)にガスの尾(イオンの尾)が伸び、東側(左側)にダストの尾が伸びている様子がわかります。