- トピックス

「ふれあい天文学」実施校募集中

国立天文台は、国内外の小中学校で天文学や宇宙の授業を行う「ふれあい天文学」を2022年度も行います。講師は国立天文台の天文学者(注)で、従来の訪問授業だけではなく、オンライン授業も継続して行います。

2010年度にスタートしたふれあい天文学では、例年40名を超える職員が講師となって、太陽や月のお話、星の誕生のしくみ、ブラックホールの不思議、太陽系を旅する宇宙旅行といった星や宇宙の話題を、全国の小中学校に届けてきました。近年は、聾(ろう)学校、特別支援学校、夜間中学でも授業を行ったほか、世界各地の日本人学校や補習授業校でもオンラインでの授業を展開しています。

現在、2022年度の実施校を募集中です。申し込み方法など、詳しくはふれあい天文学のウェブサイトをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちしています。

(注)天文学あるいは関連する分野の研究・開発をしている国立天文台職員および元職員 本文へ戻る

実施概要

- 対象

- 国内外の小学校(4年生以上)、中学校

- 授業時間

- 45~100分(1〜2コマ)程度

- 内容

- 天文学に関わる授業と質疑

- 実施期間

- 2022年10月から2023年2月の間

- 実施方法

- 講師を派遣する訪問授業、もしくはビデオ通話システム(Zoomを推奨)を利用したオンライン授業

- 応募締切

- 2022年5月31日(火曜日)

- その他

- 授業内容、実施時期、実施方法などは、学校と講師と相談の上で決定します。

要望に応じてキャリアパス(天文学の仕事)の話もします。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、訪問授業をオンライン授業に切り替える場合があります。

この事業は「天文学振興募金」の支援を受けているため、実施校の経費面での負担はありません。

授業の紹介

理科の授業の一環として、校内のイベントとして、国立天文台はこれまでさまざまな形で「ふれあい天文学」を行ってきました。その中から、2021年度の授業をご紹介します。

みんなで宇宙を感じてみよう

実施校:広島県福山市立済美中学校(2021年11月18日)

講師:辻本拓司(JASMINEプロジェクト)

昨年度も新型コロナウイルスに振り回された悩ましい年となり、現地での開催が危ぶまれましたが、幸運にも現地、広島県福山市で授業を行うことができました。対面授業を楽しみにしていた私にとって、晩秋の11月に気味が悪いほど、全国的に新規感染者数が激減したことは、まるで、—星に願いを—がかなったようでした。

福山での「ふれあい天文学」は、担当の先生と校長先生による心温まるおもてなしに始まり、若い先生方には準備を助けられ、チャイムが鳴るとともに私の熱血授業モードにスイッチが入りました。

—みんながまず思い浮かべる宇宙は「星空」ですね。

その星空のずっとずっと先には無限に広がる宇宙があるんです。

気が遠くなるような広い広い宇宙。……それは決して静かな宇宙ではありません。

星と星が、銀河と銀河が、激しくぶつかり合っている躍動的な宇宙です。

ブラックホールとブラックホールだってぶつかり合ってる宇宙です。

—夜空に輝く星々は私たちにとって決して遠い存在ではありません。

星の輝きが私たちの体の材料を作ってるんですから。

星と私たちは「命」という点でつながっています。

星の輝きは宇宙を照らしているだけでなく、私たち生命への一歩なんです。

このような話題に触れながら、宇宙をもっと身近に感じてもらう、いえそれだけでなく、私たち自身が宇宙の一部であることを授業の中で紹介してきました。

授業のあとで

これで「ふれあい天文学」は終わりではありません。私の悪い癖でもあるのですが、与えられた時間を目一杯使ってしまい、授業後に行うはずの質問コーナーがタイムオーバーになることがよくあるのです。今回もやってしまいました。そこで生徒さんからの質問は後日改めて担当の先生から送ってもらうことにしました。

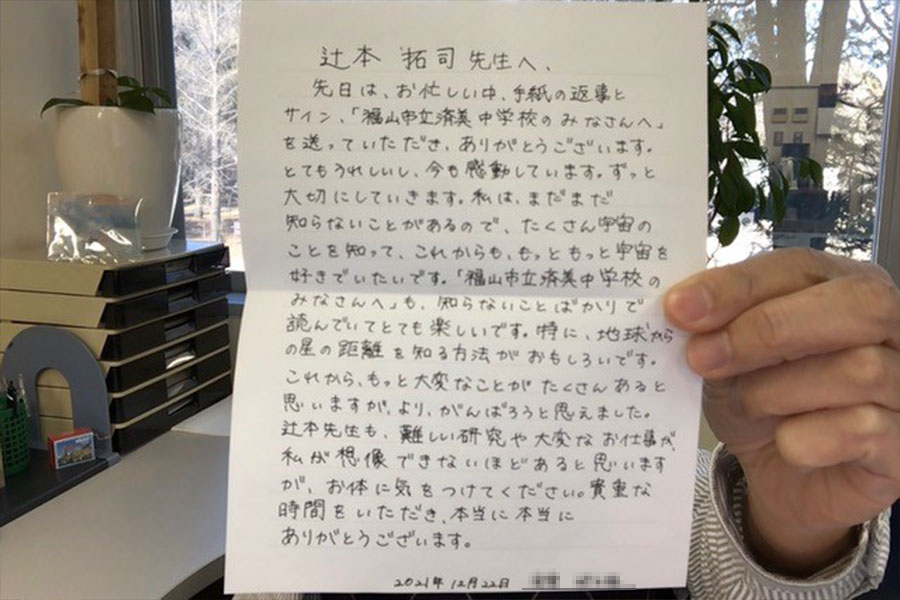

しばらくして、授業の感想文とともに、多くの質問が送られてきました。そのどれも、どう答えるかわくわくするようなものばかりで、それを読む私は、授業の達成感を感じつつ感無量でした。思いがけないことに、一人の生徒さんからは素敵なお手紙まで届いたのです。

さらに担当の先生からの前置きには、「……○○は天体が大好きな生徒で、講演のあと1週間気持ちが落ち着かなくて、毎日涙が出たそうです」と。生徒さんとの手紙のやりとりは、私の琴線に触れた出来事として私の記憶に鮮明に残っています。

宇宙とのふれあいをほんの少し伝えたお返しに、私は心のふれあいをいっぱいもらってしまいました。

「ふれあい天文学」はこれからも続きます。あなたも宇宙の扉、開いてみませんか?

2021年度の授業例の報告記事

ご紹介したほかにも、国内外の学校で授業を行いました。

- 地球の裏側とも 「ふれあい天文学」(2022年3月29日 TMTプロジェクト)

- ニューヨーク日本語補習校とふれあい天文学(2022年3月4日 TMTプロジェクト)

- 青梅市立吹上中学校で「ふれあい天文学」(2022年1月19日 TMTプロジェクト)

- ふれあい天文学で「遠くの地元」学校と交流 (3)サンフランシスコ⽇本語補習校(2021年12月24日 TMTプロジェクト)

- ふれあい天文学で「遠くの地元」学校と交流 (2)秋⽥⼤学教育⽂化学部附属中学校(2021年12月22日 TMTプロジェクト)

- ふれあい天文学で「遠くの地元」学校と交流 (1)ポート・オブ・サクラメント補習授業校(2021年12月20日 TMTプロジェクト)

- こころね地球学校で「ふれあい天文学」(2021年11月16日 TMTプロジェクト)

- ふれあい天文学・青島日本人学校(2022年1月27日 RISE月惑星探査プロジェクト)

- ふれあい天文学・セネガル ダカール補習校(2021年11月22日 RISE月惑星探査プロジェクト)

- ふれあい天文学・八王子市立別所中学校(2021年11月9日 RISE月惑星探査プロジェクト)

「ふれあい天文学」ご支援のお願い

「ふれあい天文学」は、国立天文台の「天文学振興募金」の支援事業の一つとして実施しており、皆様からのご支援で成り立っています。天文学者が天文学の魅力を後世へ伝える取り組みを今後も継続していくために、皆様のご寄付をお待ちしております。寄附の詳細については「天文学振興募金」のウェブサイトをご参照ください。