- トピックス

令和2年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰を国立天文台の研究者が受賞

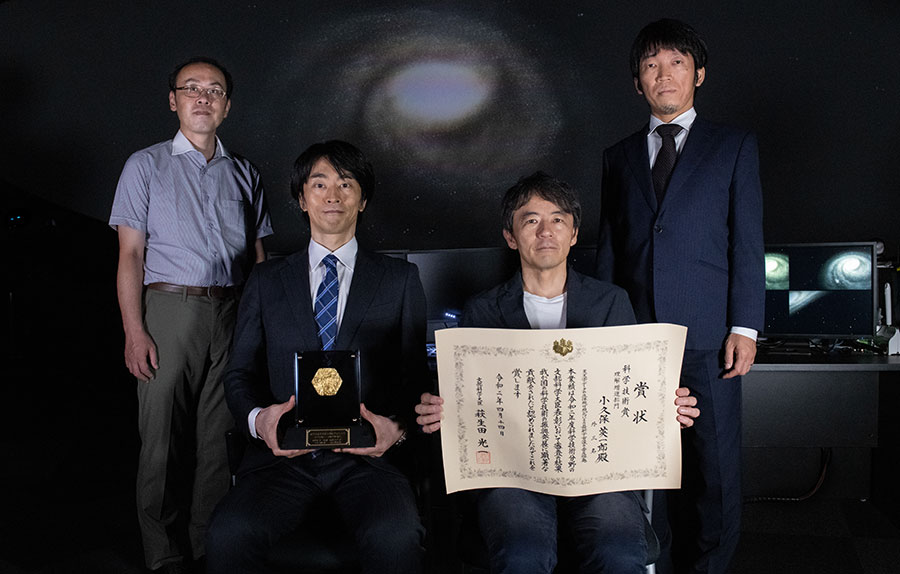

国立天文台の4次元デジタル宇宙プロジェクトのメンバー4名が、令和2年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰の科学技術賞(理解増進部門)を受賞しました。受賞者は、国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトの小久保英一郎(こくぼ えいいちろう)教授、加藤恒彦(かとう つねひこ)特任専門員、中山弘敬(なかやま ひろたか)専門研究職員と、天文情報センターの武田隆顕(たけだ たかあき)広報普及員です。受賞対象となった業績は「天文学データの立体視可視化による最新宇宙像の普及啓発」です。

4次元デジタル宇宙(4D2U、フォー・ディー・トゥー・ユー)プロジェクトは、空間3次元と時間1次元で表した4次元宇宙の姿を可視化した「4次元デジタル宇宙コンテンツ」の制作を目的として、2001年にスタートしました。観測や数値シミュレーションで得られた宇宙の最新のデータを科学的に正確なコンテンツとして可視化し、それを立体視することで、宇宙の姿を目の当たりにすることができます。

4D2Uプロジェクトでは、現在までに約30タイトルの立体視映像を制作しているだけでなく、4次元デジタル宇宙ビューワー「Mitaka」やシミュレーション可視化ソフトウェアなども開発しており、すべてウェブサイトにて無料で公開しています。最新の宇宙像の直感的な理解に役立つこれらのコンテンツは、科学館やプラネタリウム、学校といった教育機関のみならず、アートやエンターテインメントの場など、幅広く活用されています。

4D2Uプロジェクトのリーダーである小久保教授は、このたびの受賞にあたって次のように述べています。「このプロジェクトは約20年前に、自分たちが研究している宇宙を目の当たりにしたいという思いから始まりました。今回受賞したメンバーだけではなく、これまで多くの仲間と一緒に進めてきました。仲間に恵まれてここまでやって来れたことをうれしく思います」。

また、「Mitaka」の開発を担当する加藤特任専門員は、「2003年にMitakaの開発を構想から始め、最新の宇宙像の可視化を目指してこれまで更新を続けてきました。多くの方々に活用いただいたこと、今回このような賞を受賞できたことをたいへんうれしく思います。ご協力いただいた皆様に心から感謝します」と述べています。

可視化映像の制作を担当する中山専門研究職員は、「多くのすばらしい方々の力で成り立っている本プロジェクトに参加できたことをうれしく思い、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも新しい技術や表現に挑戦しつつ、科学的に正しくもインパクトのあるビジュアルで宇宙像を描くことを目指して、映像制作を頑張ります」と語っています。

シミュレーションの可視化映像の制作および可視化ソフトウェアの開発を担当する武田広報普及員は、「シミュレーションの結果を映像にすることによって、初めて直感的に見えてくる、現象のダイナミックさやその動きの微妙なニュアンス。これらを表現したいと心がけてきました。このプロジェクトを支えてくださった多くの方々に感謝します」と述べています。

また、同表彰の若手科学者賞を、国立天文台 水沢VLBI観測所 特別客員研究員で、米国国立電波天文台 ジャンスキーフェローの秋山和徳(あきやま かずのり)さんが受賞しました。受賞対象となった業績は「M87ブラックホールシャドウ撮影における画像解析法の研究」です。

世界中の複数の電波望遠鏡を組み合わせる大規模な観測手法でブラックホールシャドウの撮影を目指す国際プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(Event Horizon Telescope、以下EHT)」は、楕円銀河M87のブラックホールシャドウの画像を2019年4月に公開し、世界中の注目を集めました。秋山さんはこの世界初となるブラックホールシャドウの撮影に向けて、観測データを画像化する手法の研究、そして画像化ソフトウェアの開発をとくに精力的に行ってきました。その研究が、EHTによる世界初の成果に大いに貢献する結果となったのです。

科学技術分野の文部科学大臣表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者を表彰しその功績をたたえることで、科学技術に携わる者の意欲向上を図り、日本の科学技術水準の向上に寄与することを目的としています。