- トピックス

出張授業「ふれあい天文学」、スタート

国立天文台では、2010年度より天文学者が日本全国の小中学校へ出向いて授業を行う「ふれあい天文学」に取り組んでいます。2013年度までに、この授業を通して出会った生徒・児童のみなさんの総数は20,947名にのぼります。

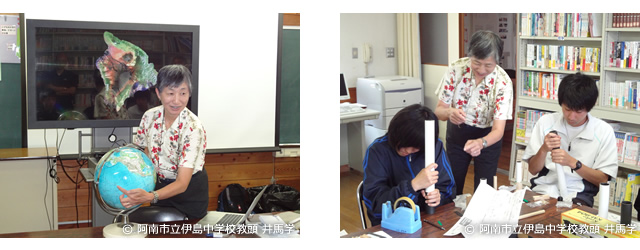

今回は、2014年5月に行われた徳島県阿南市立伊島中学校での授業の様子をご紹介します。国立天文台ハワイ観測所の林左絵子准教授が、講師を担当しました。

徳島県の離島とハワイ島の意外な共通点

「ふれあい天文学」は、講師と担任の先生による事前の打ち合わせから、授業内容が生まれていきます。授業を行う伊島中学校が、天体観察をするには恵まれた環境であること、中学校が離島に位置し、林准教授が所属するハワイ観測所の地元ハワイ島との共通点があることがポイントとなり、小型望遠鏡作りを通したレンズの仕組みついての話や、林准教授が活動の拠点とされている、すばる望遠鏡による系外惑星および惑星系形成領域に関する研究紹介、ちょっとハワイ島の様子といった内容になりました。

生徒のみなさんは、すばる望遠鏡の話に特に興味を示されたようで、「どのようにしてマウナケアの山頂に望遠鏡が設置されたのか」、「空気の薄い山の上でどのような暮らしをして研究をしているのか」といった質問がたくさん寄せられました。最後には、林准教授から自分達で作成した望遠鏡で惑星観察をする、地元で「すばる(プレアデス星団)」を何と呼んでいるか調べるといった2つの宿題も出され、授業終了後の交流も育まれているようです。

子どもたちと天文学者の出会いが生みだす可能性

「子どもたちと天文学者が直接出会う機会があったら、いろいろと楽しいことが起こるのではないだろうか」という発想から始まった取り組みですが、5年の日々を経て、あることがわかってきました。それは、授業の来る日を待ち焦がれている子、これを機会に星を見てみたいと言ってくれる子、 大きくなったら天文学者になりたいと夢を語ってくれた子、そんな子どもたち一人ひとりとの出会いが、知らず知らずのうちに講師にも元気を与えるという隠れた効用を持っているということです。

子どもたちも講師も、お互いにコミュニケーションを取りながら授業を楽しんで元気になるという相乗効果も生んでいる「ふれあい天文学」が、今後、多くの学校で開催、発展していくことを望んでいます。

あなたの教室に天文学者を届けます!

「ふれあい天文学」は、国立天文台天文学振興募金事業の一環として、みなさまから頂いたご支援により成り立っております。天文学者を通じて、天文学の魅力を後世へ伝える取り組みの今後の継続実施のために、みなさまの寄附をお待ちしております。寄附の詳細については「天文学振興募金」のページをご参照ください。