- 研究成果

臨終間近の老星が変身する瞬間をアルマ望遠鏡が捉えた

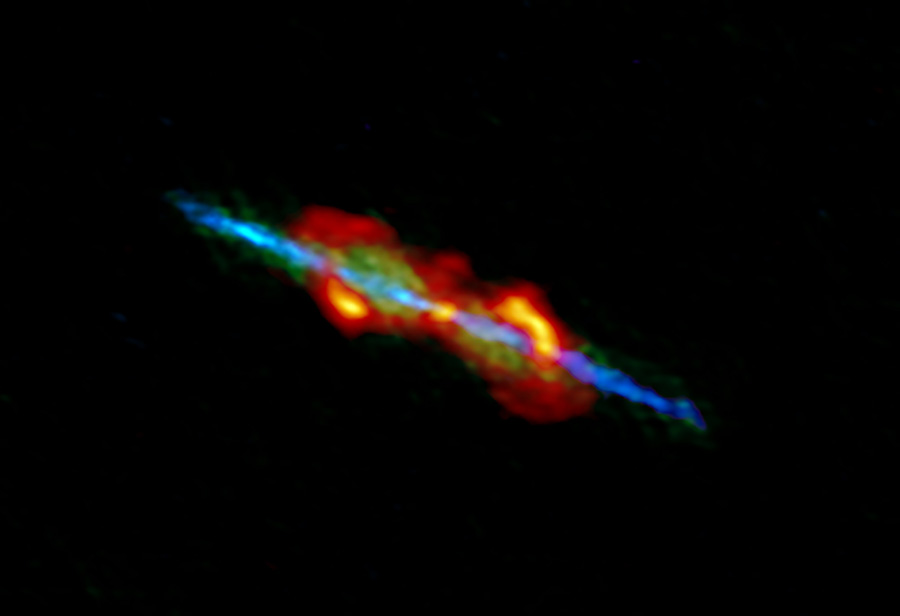

アルマ望遠鏡を用いた観測で、老齢の星から噴き出すガスのジェットとその周囲の物質の分布が、これまでにない解像度で描き出されました。詳しい分析の結果、ジェットが噴き出し始めたのは今からわずか60年ほど前であることや、このジェットが星の周囲のガス雲を今まさに変形させつつあることが明らかになりました。これらの結果は、星が一生を終えた後に残す「惑星状星雲」の形成メカニズムを明らかにする上で重要な知見です。加えて、惑星状星雲の形成過程が人間の寿命程度の時間で起こる現象であることも明らかにした、興味深い成果です。

太陽程度の質量を持つ星は、一生の最後に大きく膨らんで赤色巨星となります。その後は自身を形作るガスを噴き出し、「惑星状星雲」と呼ばれる天体を残して一生を終えます。惑星状星雲には球状のものや細長く伸びたものなど様々な形状がありますが、元の星が単独星か連星かによって違った形状になると考えられています。単独星の場合はガスがほぼ球対称に噴き出すために惑星状星雲も球対称になり、連星の場合は老齢の星から噴き出すガスがもう片方の星の重力の影響を受けるために球対称ではなく複雑な形に広がるとされています。しかし、惑星状星雲の形状の鍵となる年老いた星の周辺は、星から既に放出された物質で隠されてしまうため、直接観測することが困難でした。

鹿児島大学の今井裕(いまい ひろし)准教授らの国際研究チームは、高い解像度を持つアルマ望遠鏡を用いて、わし座の方向7200光年の位置にある、年老いた星を含む連星系「W43A」を観測しました。その結果、年老いた星から噴き出すジェットの電波放射と、天体を取り巻く塵(ちり)の広がりを、これまでになく鮮明に捉えることに成功しました。そして解析の結果、ジェットによって周囲の物質が掃き寄せられ始めていること、ジェットが噴き出す速度がこれまで推定されていたよりもはるかに大きいことが分かりました。この速度は、天体から放出された時には秒速175キロメートルにも及んでいます。ジェットの長さと速度から逆算すると、ジェットが噴き出し始めたのはわずか60年前という極めて最近のことであることが分かったのです。

ジェットの噴出開始が最近であることから、この天体の周囲の物質の分布は、ジェットによってまさに変形され始めた段階にあると考えられます。

今回の研究成果について今井准教授は、「このジェットにしても、その後数十年以内に形成される惑星状星雲にしても、星間空間と恒星との間の物質の輪廻(りんね)の一部です。それらを通して我々は、恒星内部で合成された元素が宇宙空間にまき散らされる過程を見ていることになります。その仕組みを解き明かすことは、私たちの宇宙における物質進化の理解がより深まることにつながります」と述べています。

この研究成果は、D. Tafoya et al. “Shaping the envelope of the asymptotic giant branch star W43A with a collimated fast jet”として、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に2020年2月13日付で掲載されました。