- 研究成果

アルマ望遠鏡が見つけた巨大惑星系形成の現場

アルマ望遠鏡を使った観測により、親星からはるか遠く離れた場所で惑星が誕生しつつある強い証拠が初めてとらえられました。これは太陽系の形成理論の想定を塗り替える結果であり、宇宙における惑星系の多様性の起源に迫るものです。

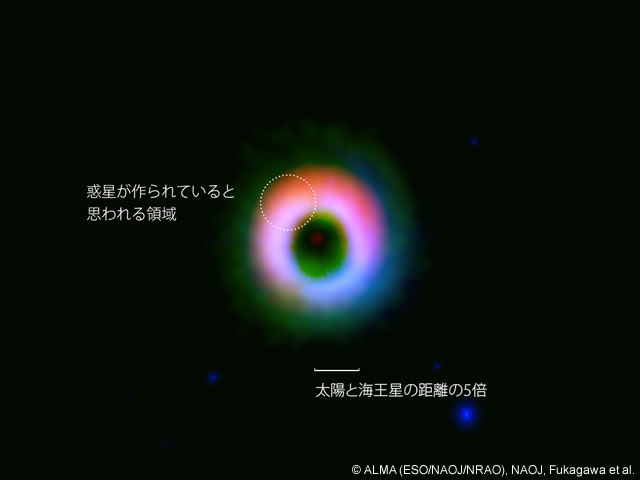

研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて、おおかみ座の方向にあるHD 142527と呼ばれる若い星を観測し、惑星の材料となる固体微粒子が星の周囲で非対称なリング状に分布しているようすを確認しました。そして、その中で最も濃い領域の密度を測定した結果、この場所で惑星が生成しつつある可能性が高いことが分かりました。この高密度領域は中心の親星から遠く離れており、その距離は太陽から海王星までのおよそ5倍にも相当します。これほどの遠方で惑星が形成しつつある証拠が見つかったのは、初めてのことです。

研究チームは今後もアルマ望遠鏡を使ってHD 142527での惑星形成プロセスをさらに詳細に調べるとともに、多くの原始惑星系円盤の観測を行い、若い星の周りでどのように惑星形成が進むかの全体像を明らかにしたいと考えています。

今回の研究は、Fukagawa et al. "Local Enhancement of Surface Density in the Protoplanetary Ring Surrounding HD 142527" として、2013年12月25日発行の天文学専門誌「日本天文学会欧文研究報告(Publications of the Astronomical Society of Japan)」に掲載されました。

詳しくは、アルマ望遠鏡が見つけた巨大惑星系形成の現場をご覧ください。