- イベント

三鷹・星と宇宙の日2019:大雨一転快晴!1日だけの特別公開に4000人を超える来場者

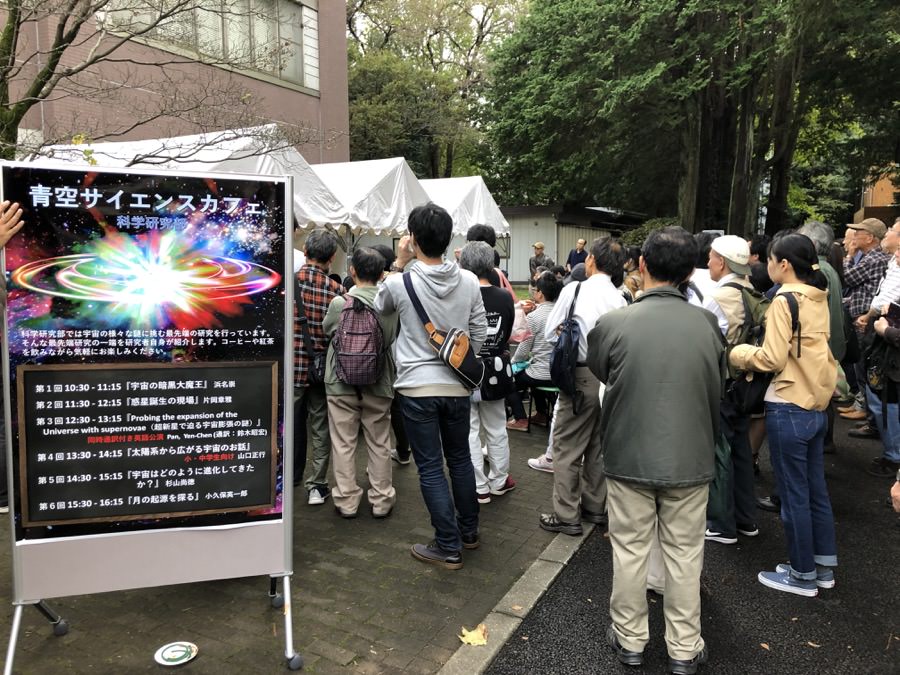

毎年恒例の三鷹キャンパスの特別公開「三鷹・星と宇宙の日」。今年は2019年10月25日(金曜日)、26日(土曜日)の2日間で開催の予定でしたが、大雨警報発令のために、25日のプレ公開は中止を余儀なくされました。しかし、来場者の皆様に本公開一日で思う存分満足していただくべく、スタッフ一同は降りしきる雨の中で着々と準備を進めました。その結果、26日の本公開の来場者数はなんと4113名、1日だけで昨年・一昨年を上回る来場者数となり、多くの方に最先端の天文学の面白さに触れていただくことができました。

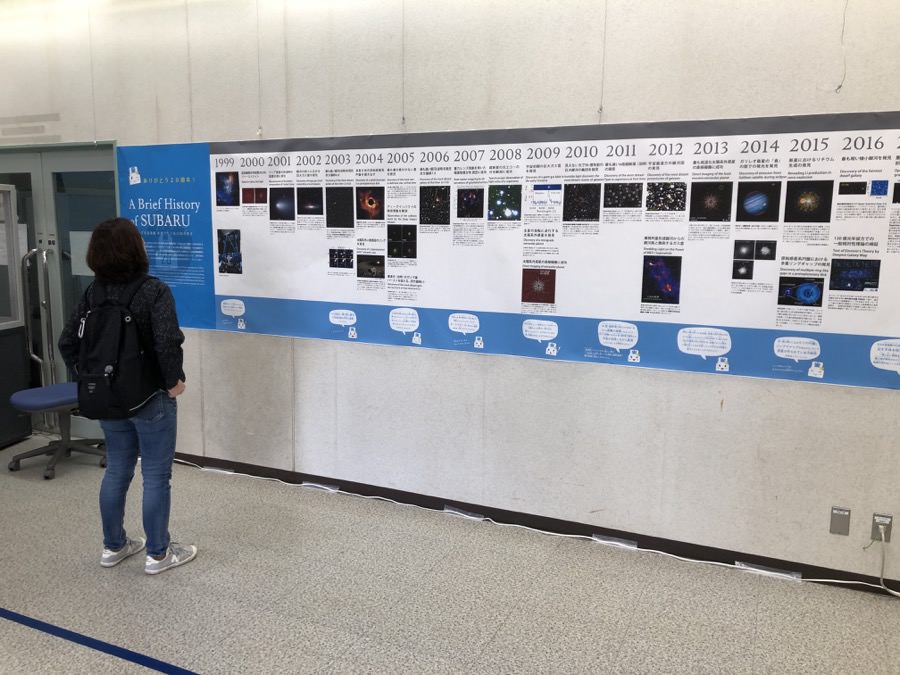

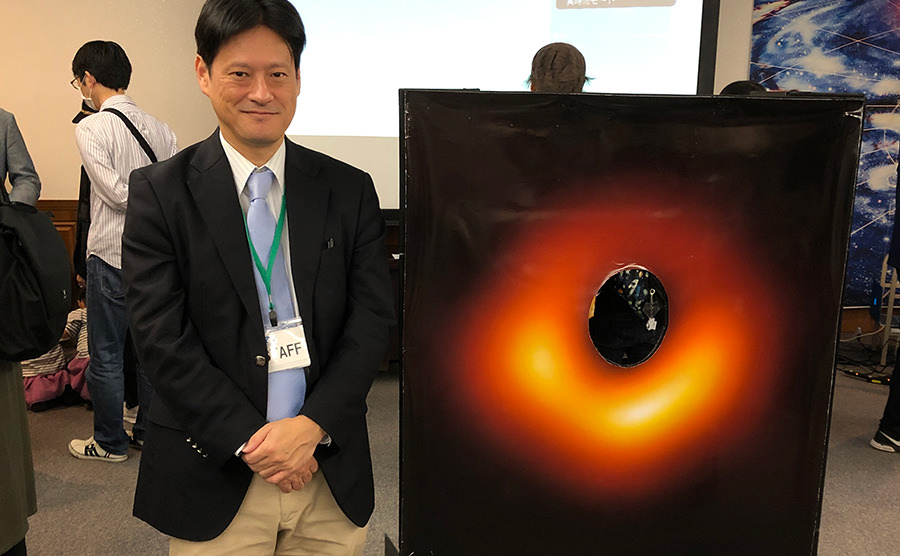

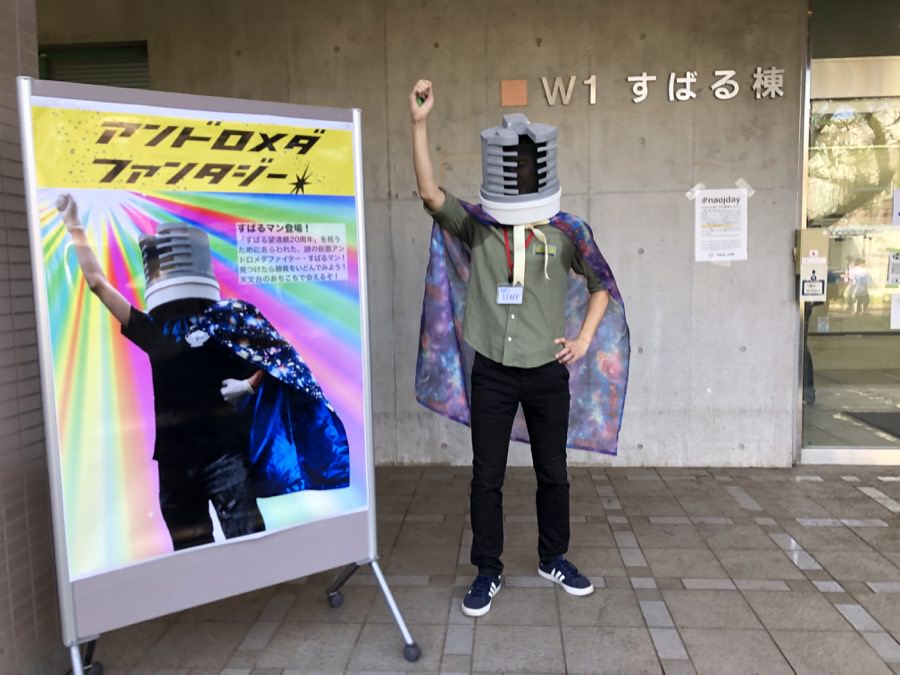

初のブラックホールシャドウ撮影成功、小惑星探査機「はやぶさ2」の小惑星リュウグウの探査と、近年になく天文・宇宙に関する報道が相次いでいる今年は、「すばる望遠鏡20周年」の年でもあります。今年の講演会には、この20年間のすばる望遠鏡の活躍の足跡をたどるテーマを選びました。期待を胸に講演会開場前から列を成す来場者に、開場時刻を早めて対応。満席の聴衆を相手に二人の講師が熱弁を振るいました。それぞれの企画会場でも、研究者と話し込んだりツーショットで写真を撮ったりという光景が今年は特に数多く見られ、天文台と地域、研究者と天文ファンとの距離がいっそう近くなる特別公開となりました。

メイン講演会

講演1「すばる望遠鏡の20年―すばるが明らかにした宇宙の姿」

講演2「すばるとアルマで探る惑星系形成研究の最前線」

今年は目的や対象別に7つのモデルコースを用意。ここからはそのモデルコースに沿って、当日の様子を紹介していきます。

1)身近な宇宙散歩コース

2)輝く宇宙探索コース

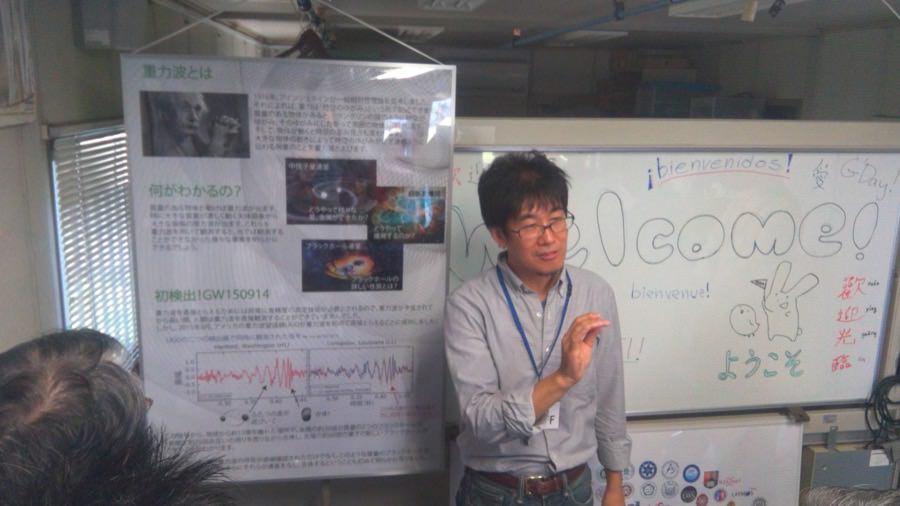

3)見えない宇宙探索コース

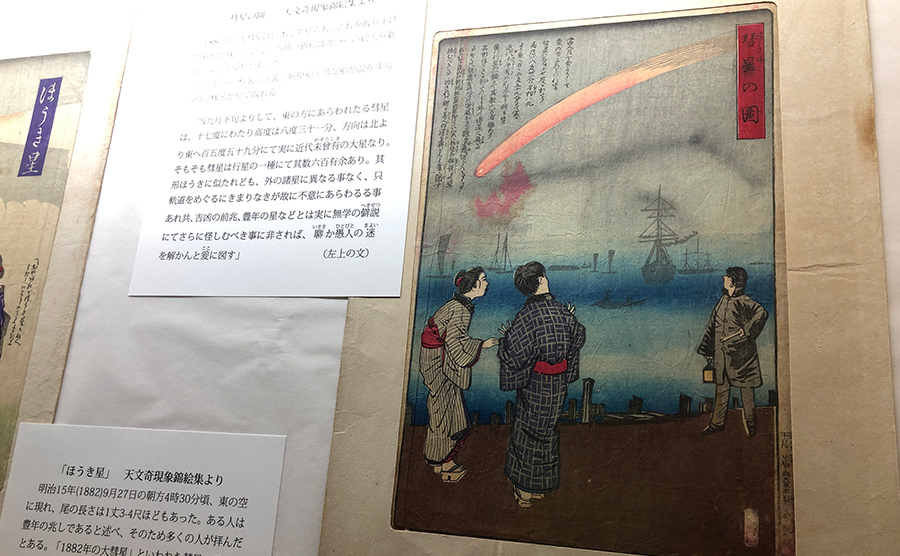

4)天文学の歴史コース

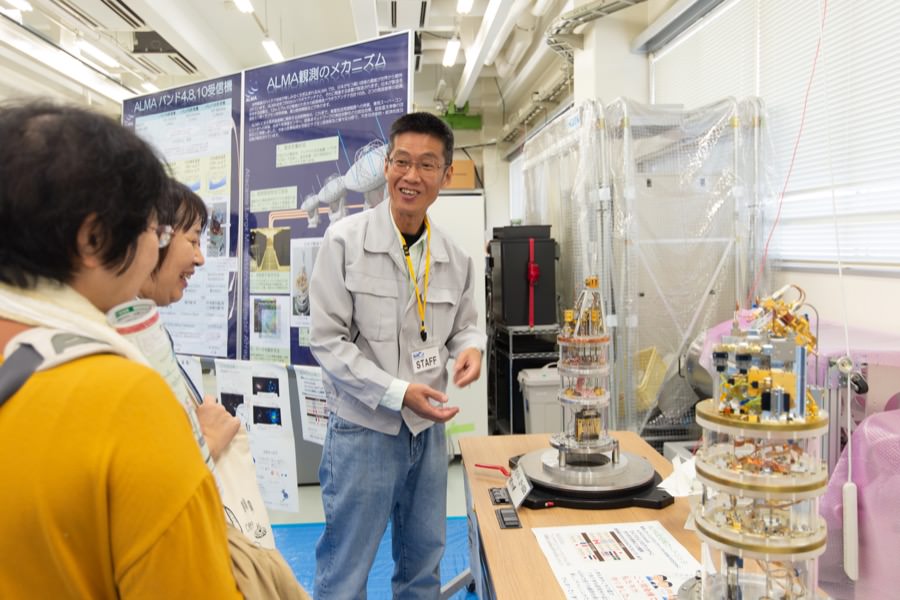

5)天文学を支えるものづくりコース

6)宇宙を遊ぼうコース

7)宇宙を体験しようコース

特別公開のだいご味は…研究者と話そう!

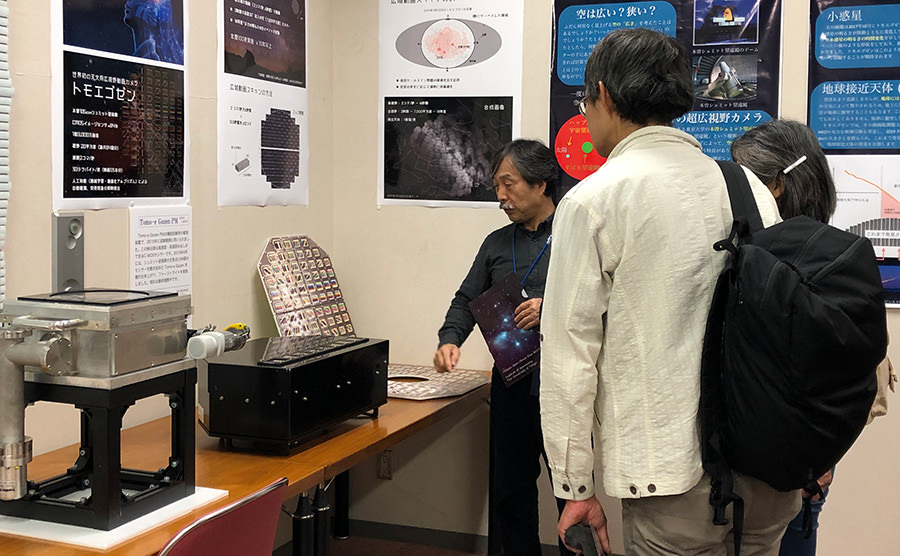

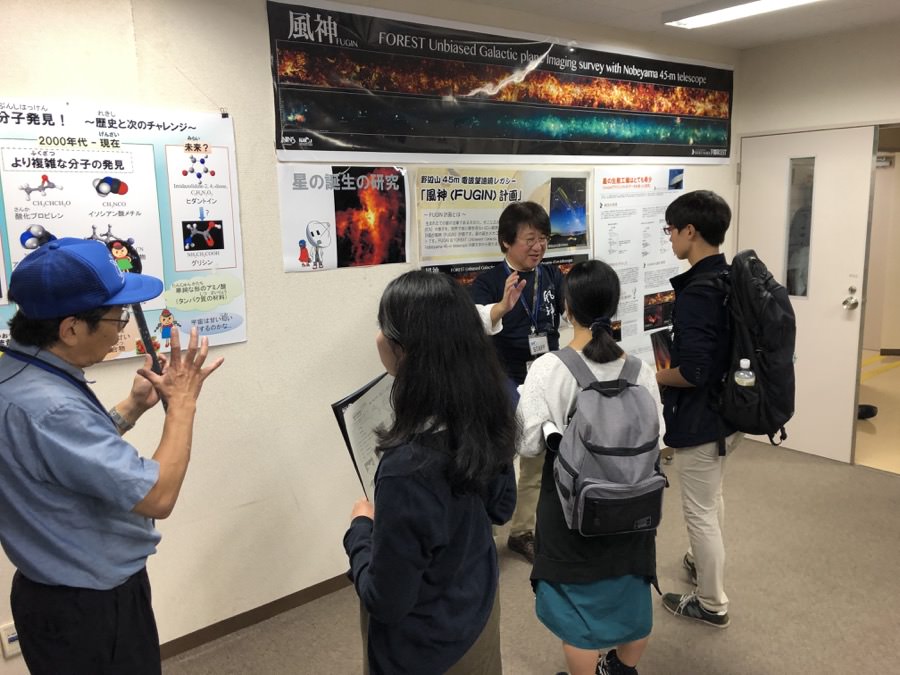

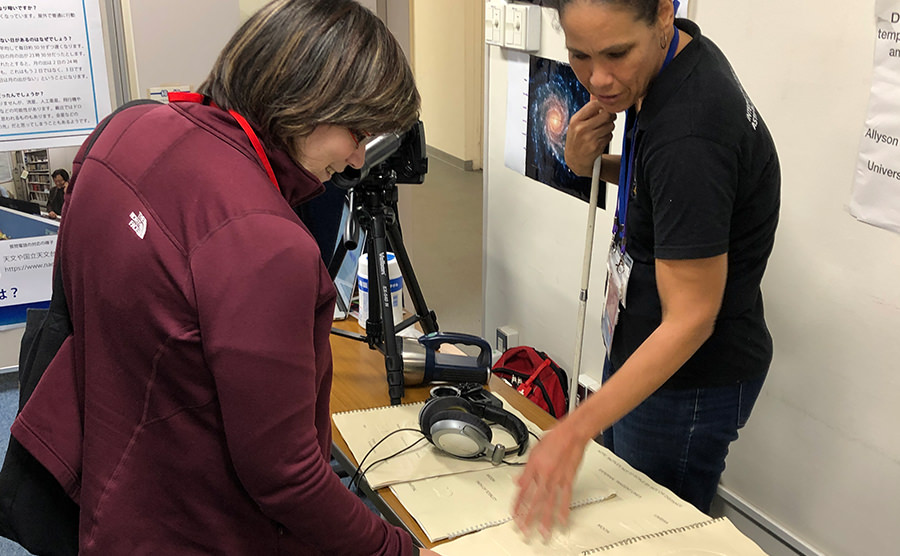

最後に、楽しみにしている来場者が毎年いる、研究者と会話を交わす企画。筆頭は「研究者に質問してみよう」です。時にディープな質問を寄せる来場者に、今年は担当研究者がそれぞれの得意分野を示すバッジを着けて回答しました。ハワイ観測所が企画した「スービーカフェ」というかわいい名前が付けられたサイエンスカフェでも、研究者と一対一で、あるいは研究者を家族で取り囲んで、熱の入った会話が交わされました。もちろんそれらは、各ブース、各展示の前、そこここで見られた光景。来場の皆さんに天文学の不思議さ面白さを少しでも分かってもらいたい、そんな思いが国立天文台スタッフ全員を熱くさせる日。それぞれの立場で、それぞれの方法で…。それが「三鷹・星と宇宙の日」なのです。

また来年もお待ちしています。

(三鷹・星と宇宙の日運営委員会事務局 高畠規子)