- 広報ブログ

電波の日に考える、便利な社会と宇宙観測の両立

6月1日は、「電波の日」です。これは、日本において1950年6月1日に電波法や放送法など電波にかかわる法律が施行され、民間に広く電波の利用が解放されたことを記念して設けられたものです。

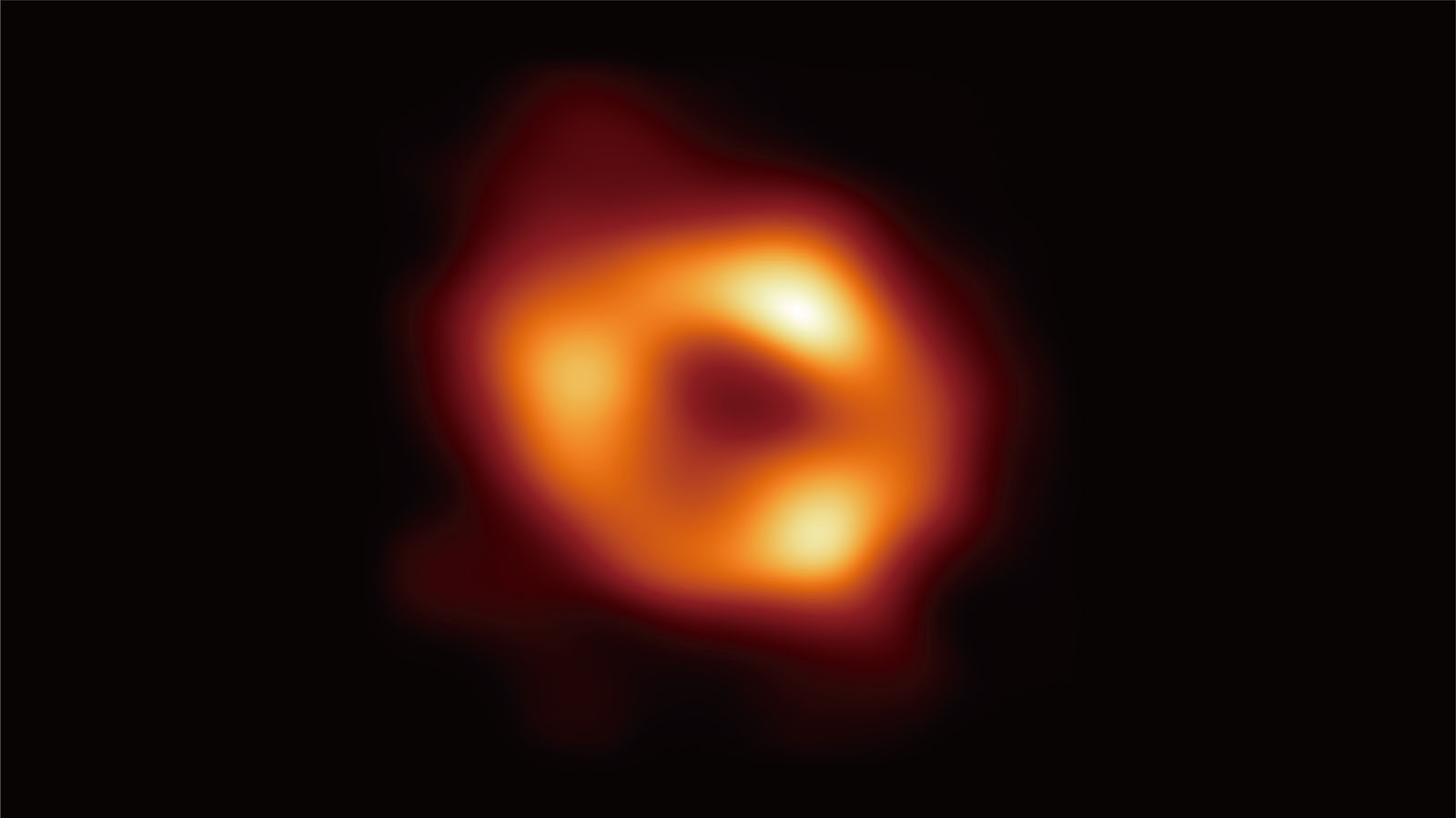

天文学も、電波と密接な関係があります。光の環(わ)に囲まれた巨大ブラックホール、赤ちゃん星の周りの惑星の誕生現場、130億光年を超えるはるか彼方の銀河。時折ニュースにも登場するこうした新発見は、宇宙から届く電波を観測する「電波天文学」によってもたらされたものです。電波といえば、携帯電話や無線LANなどで身近にもありますが、実は宇宙にあるさまざまな天体からも発せられ、地球に届いているのです。

あふれる人工電波と微弱な宇宙からの電波

ところが、宇宙から降り注ぐ電波のすべてを望遠鏡でとらえることはできません。それは、先に挙げた携帯電話や無線LAN、テレビやラジオ、自動車の衝突防止レーダーなど、人工的に電波を発する装置が地上にたくさんあるからです。街(まち)明かりのせいで空が明るくなって星が見えなくなるのと同じように、人工的な電波があふれると宇宙から届く電波をキャッチすることが難しくなります。このような状況をうけて、国立天文台は2019年4月に周波数資源保護室を設置しました。その目的のひとつは、電波天文観測に適した環境を守ることです。

身の回りに電波を発する機械はたくさんありますが、もし同じ周波数の電波を使ってしまったら、機械どうしも混信によってうまく働かなくなります。これを防ぐために、電波利用ごとに使用する周波数帯が決められています。例えば携帯電話であれば800MHzや1.5GHzなど、無線LANの規格Wi-Fiであれば2.4GHzと5GHz、テレビの衛星放送であれば12GHz。こうした取り決めを、「周波数割り当て」と呼びます。周波数割り当ては、国際連合の専門機関のひとつである国際電気通信連合(ITU)が開催する世界無線通信会議によって世界的な枠組みが決められ、これを反映する形で日本国内では電波法令で規定されています。

電波天文観測への周波数割り当て

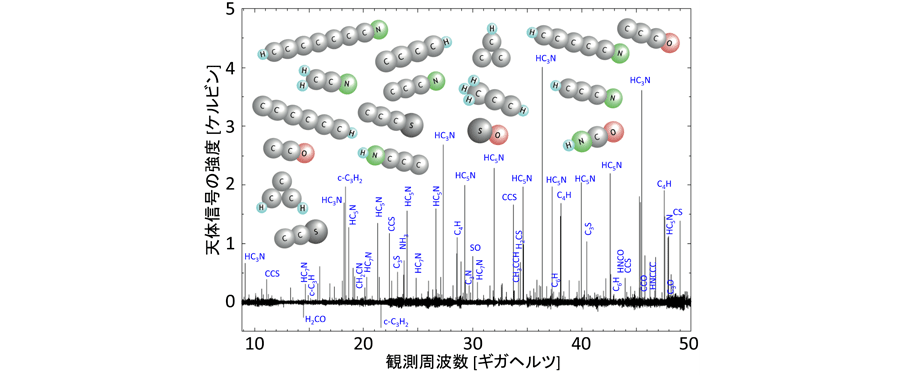

幅広い電波の周波数のなかには、電波天文学に割り当てられた周波数帯もあります。宇宙にあるさまざまな原子や分子はそれぞれに特有の周波数で電波を出しますので、よく観測される水素原子、一酸化炭素分子、メタノール分子などいくつかの原子・分子が出す電波の周波数が電波天文学に割り当てられています。これらの周波数帯では、他の電波利用者が電波を出すことが制限されています。では電波天文学は安泰かというと、そういうわけではありません。宇宙の分子は人間の都合とは関係なく電波を出しますので、電波天文学に割り当てられていない周波数帯でもたくさんの重要な分子が電波を出しています。一方で、電波利用が広く普及すると、例えばさらに高速大容量の通信を実現するために、ある通信への割り当て周波数帯を拡大したいという要望が出てくることもあります。このような場合、他の電波利用にどのような影響があるのかを検討したうえで、実際に割り当てが行われるかどうかが決まります。

便利な社会と電波天文学の両立を目指して

最近では、Wi-Fiや携帯電話、車載レーダーへの割り当て周波数の拡大が議論されています。議論の場は、総務省などが実施する検討会や電波業務に従事する企業との会合のほか、国際的な枠組みとしてはITUの会合などがあります。周波数資源保護室では、これらの会合に参加し、ITUで承認された国際的な基準(さまざまな勧告や報告)に基づいて電波天文観測に悪影響が出ないよう、電波を出す側と議論することになります。例えばWi-Fi装置を電波望遠鏡からどのくらい離せば、ITUが示す許容レベルにまで電波が減衰するかを計算して示すのです。電波源を望遠鏡から離せばその分影響は小さくなりますので、十分な距離をとってWi-Fi装置を使えば、電波天文観測の障害となることはありません(このため、野辺山宇宙電波観測所内ではWi-Fiの使用は禁止されています)。

もちろん、電波利用の拡大は私たちの生活をより便利に、あるいはより安全にするために役立ちます。Wi-Fiの周波数帯拡大はより高速な無線通信につながり、最近流行のVR(仮想現実)・AR(拡張現実)の利用シーンが広がったり、より高精細な映像を見たりすることができるようになるかもしれません。車載レーダーの高性能化は、悲しい自動車事故を減らすことにつながります。「電波天文が何より優先」というわけではなく、「便利で安全な社会」と「電波天文観測でワクワクする研究ができる環境」の両立を目指して、これからも周波数資源保護室は活動を続けます。

周波数資源保護室の具体的な活動については周波数資源保護室のウェブページをご覧ください。

関連リンク

文:平松正顕(国立天文台 天文情報センター)