国立天文台ニュースをより深める天文学ガイド

広帯域偏波分離法の進化

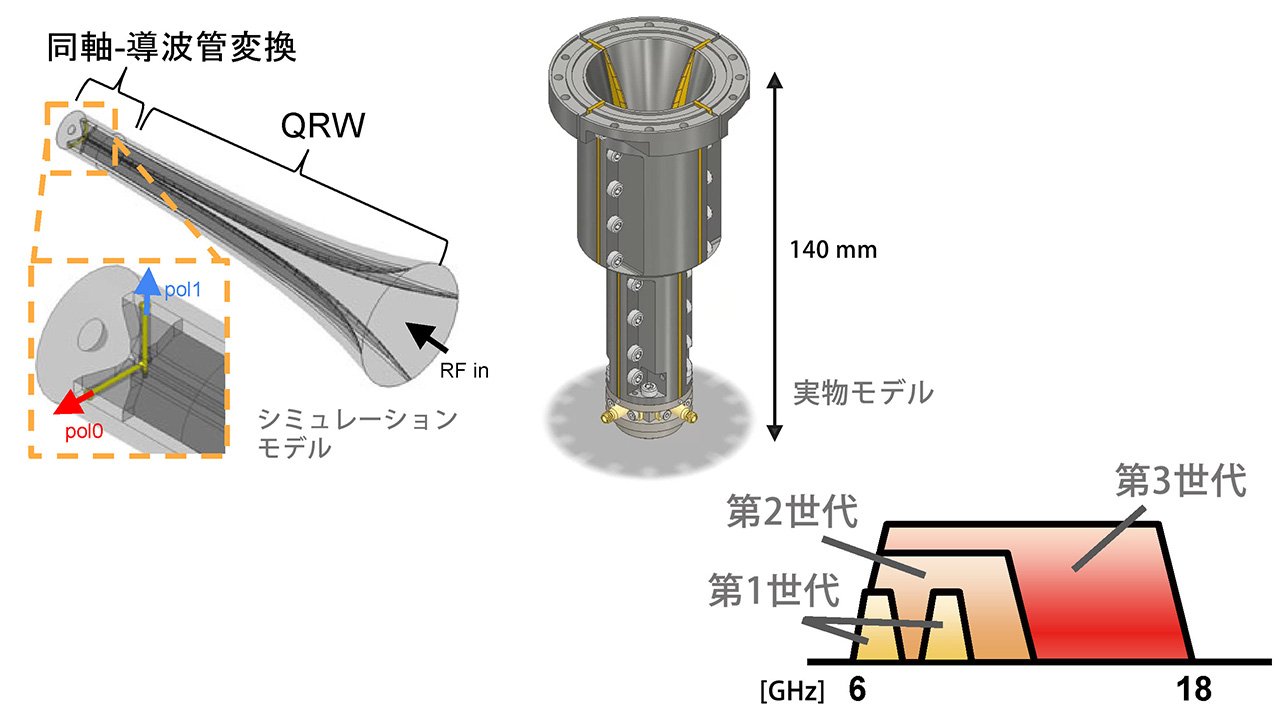

これまでより広い観測帯域で観測すれば、天体のスペクトルをより詳しく調べることができます。JVNのグループでは、6GHzから18GHzを一気に観測するという超々広帯域受信機の開発も行っています。電波パルスを放射する謎の天体、FRB(高速電波バースト)の研究などにその能力が発揮される予定です。

受信機の性能を示す指標の1つが観測帯域(一度に観測できる周波数の範囲)です。およそ10年前、大阪公立大学が中心となって6GHzから9GHzの電波を一度に観測できる受信機を開発し、茨城・山口の電波望遠鏡に設置しました。この受信機を使うと6GHzと8GHzの観測を同時にできるため、観測の効率があがり、また天体のスペクトルを取得できるようになりました(第1世代)。

2023年には6.5GHzから12.5GHzまで一気に観測できる超広帯域高感度冷却受信機の開発に成功しました。この受信機は日立32メートル電波望遠鏡に搭載され、2024年には同型機が山口32メートル電波望遠鏡に搭載されました。この開発により、6.7GHzだけではなく、12.2GHzのメタノールメーザーを同時に観測できるようになり、太陽の8倍程度以上の質量の星が生まれる場所について、より詳細な情報が得られるようになりつつあります(第2世代)。

第1世代 セプタム型

セプタム型の導波管回路を用いて偏波分離を行う方式。回路が1つで済み、コンパクトでシンプルな構造が特徴で、多くの日本の望遠鏡に採用され、搭載されている。

搭載中の望遠鏡:水沢, 茨城, 山口, 韓国KVN, 上海

観測可能な帯域幅:6〜9GHz

比帯域:〜20%

第2世代 位相器+OMT型

位相遅延器とOMT型の導波管回路を用いて、直交偏波への変換と偏波分離を行う方式。それぞれの導波管回路を導波管限界まで達成することで、広帯域を実現。

OMT:オルソモードトランスデューサー(直交偏波計)の略。OMTと位相器を連結して使用することで円偏波分離器として使用できる。

搭載中の望遠鏡:茨城, 山口

観測可能な帯域幅:6〜12GHz

比帯域:〜66%

第3世代 QRW型

リッジ導波管回路と同軸回路を用いて、偏波分離を行う方式。リッジ導波管回路で広帯域をカバーしつつ、伝送方法を同軸回路に変換することで、さらに超広帯域を実現。

QRW:クワッドリッジ導波管の略。従来の四角の導波管に比べてより広帯域で使用できる。

搭載予定の望遠鏡:水沢

観測可能な帯域幅:6〜18GHz

比帯域:〜100%!!

関連リンク

公開日:2025年9月19日