国立天文台ニュースをより深める天文学ガイド

VLBI

電磁波は、空間を伝わる「波」の一種です。池に広がる水の波とは異なり、電磁波を伝えるものの正体は電場と磁場です。電磁波が通過する場所では、電場と磁場が周期的に強まったり弱まったりします。この強弱の変化が時間と共に伝わっていくのが電磁波です。

水の波には、波の山や谷が連なってできる「線」が見えます。この線は「波面」と呼ばれます。目には見えませんが、電磁波にも同様に電場と磁場の波面があります。例えば、静かな池にカエルが飛び込むと、水面に同心円状の波が広がっていくのが見えます。その波面の広がり方を見れば、カエルがどこに飛び込んだのかが分かるでしょう。これと同じように、はるか遠くの天体からやってくる電磁波の波面が、どの方向から地球に届いたのかを精密に観測できれば、その天体の正確な位置を突き止めることができます。

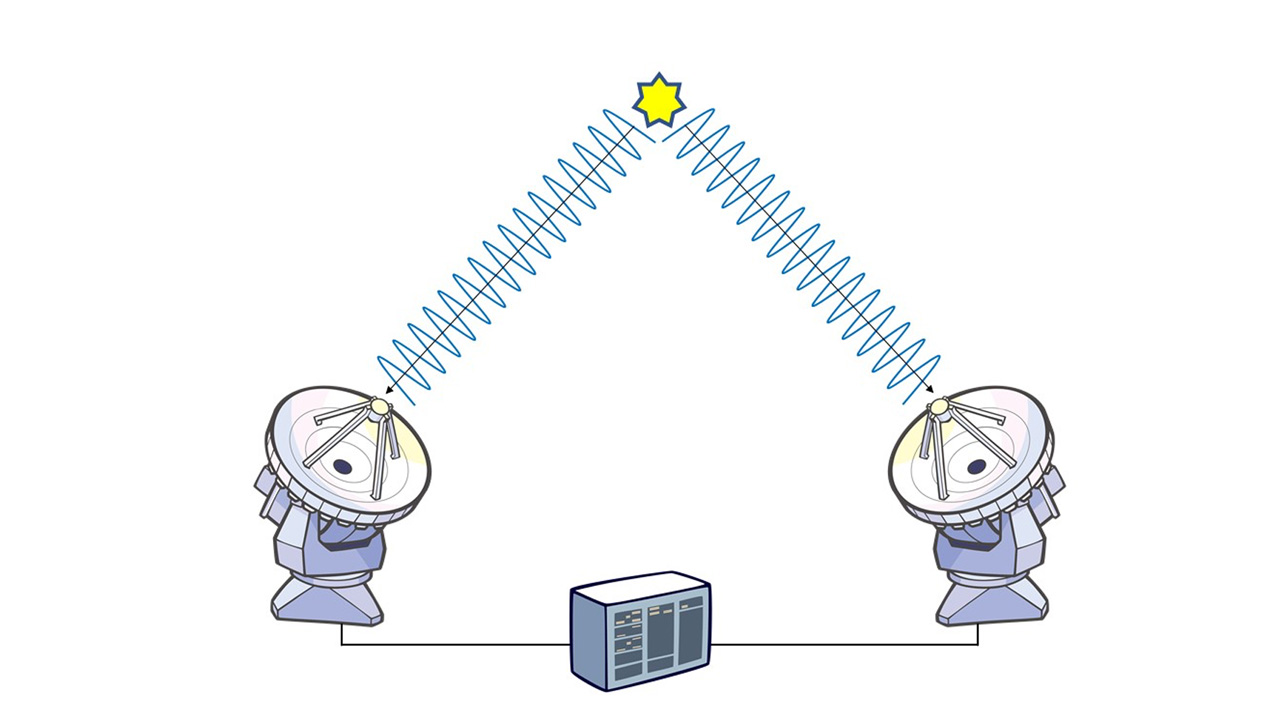

この波面の到着時刻の差を利用して、天体の方向を精密に測定します。まず、2台以上の電波望遠鏡を用意し、同じ天体からの電磁波を観測します。もし天体が観測点の真上にあれば、波面はすべての望遠鏡に同時に到着します。なぜなら、各望遠鏡から天体までの距離が等しく、電磁波の伝わる速さ(光速)は一定だからです。同じ距離を同じ速さで進めば、到着にかかる時間も当然同じになります。(図1参照)

しかし、天体の位置が真上から少しずれていると、波面が各望遠鏡に到着する時刻にごくわずかな差が生まれます。(図2参照)天体により近い望遠鏡に波面が先に届き、そこから少し遅れて遠い方の望遠鏡に届くのです。

このごくわずかな到着時間の差を測ることで、波面がどの方向から来たのか、つまり天体の方向を精密に計算できます。そのために、それぞれの望遠鏡が受信した信号(波)を重ね合わせます。もし信号の波の山と山、谷と谷がぴったり合えば(これを「位相が合う」と言います)、信号は強め合います。逆にずれていると、波は互いに打ち消し合って弱まります。この現象を「干渉」と呼び、この仕組みを利用した装置が「干渉計」です。このように干渉計は、信号の位相がぴったり合うように調整することで、ごくわずかな到着時間差を精密に測定し、天体の正確な位置を割り出すのです。

干渉計には様々な種類があります。例えば、チリにあるアルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)では、各望遠鏡を光ファイバーで繋ぎ、コンピューターで受信信号を重ね合わせています。この方法では、最大16キロメートル以上離れた望遠鏡群を一つの巨大な望遠鏡として機能させることができます。しかし、これ以上望遠鏡間の距離が離れると、ケーブルで繋ぐことは現実的ではありません。

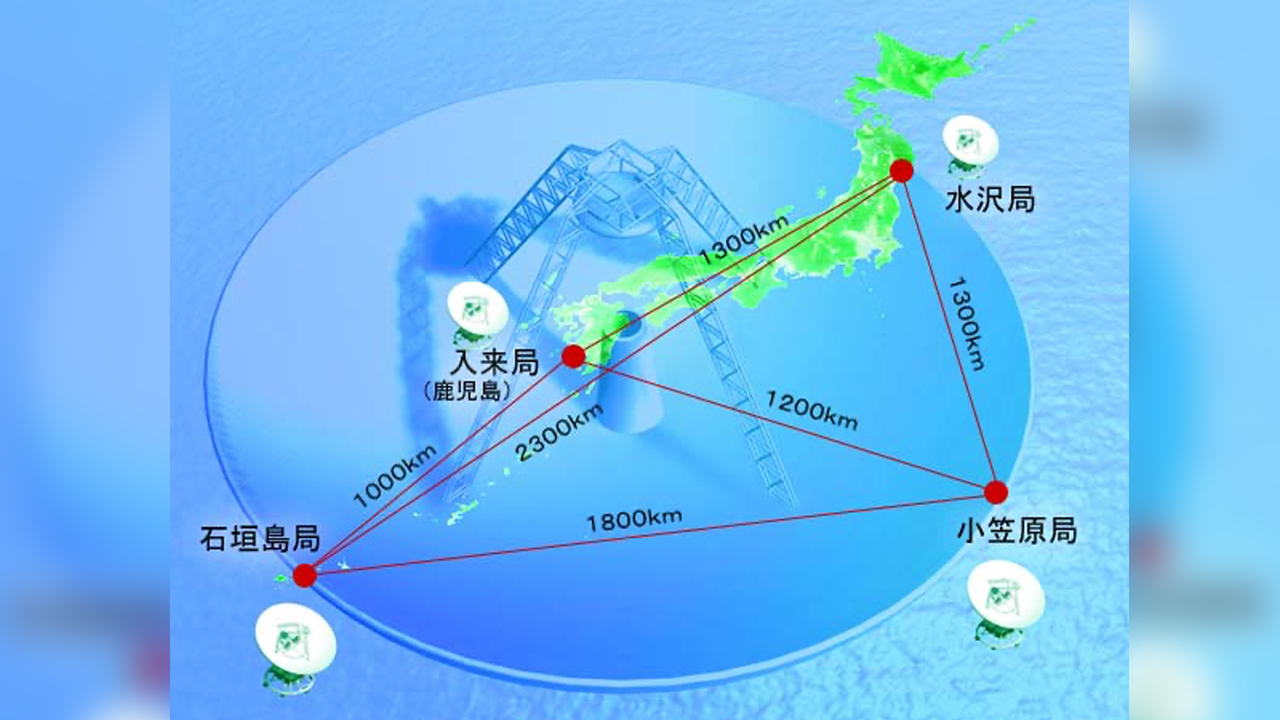

そこで、望遠鏡どうしが非常に遠く離れている場合は、別の方法が取られます。各望遠鏡では、観測で得られた信号を、水素メーザー原子時計が刻む極めて正確な時刻情報と共にハードディスクなどに記録します。その後、記録されたデータを「相関器」と呼ばれる専用のコンピュータに集めます。相関器は、正確な時刻情報をもとに各望遠鏡の信号の波を精密に再現し、それらを重ね合わせることで、波の到着時刻のずれを計算します。この方法を超長基線電波干渉計(VLBI - Very Long Baseline Interferometry)と呼びます。

関連リンク

公開日:2025年9月19日