国立天文台ニュースをより深める天文学ガイド

ダークマター

「ダークマター」という不思議な概念があります。光を放つことも、反射することすらもほとんどしない物質です。見えないものなのに、どうやって発見されたのでしょうか。

重力場のもとで、天体が円軌道の上を動く速度は簡単に計算できます。必要な情報は、軌道の半径と、その半径の内側に含まれている質量だけです。軌道の半径が同じで、軌道内に含まれている質量が大きいと、速度が速くなります。含まれている質量が同じで、軌道の半径が大きく、つまり中心からの距離が大きくなると、速度はゆっくりになります。幸いなことに、質量がどのように分布しているかは関係ありません。中心部の密度が高いとか、一様に分布しているかとかは心配せず、軌道の内側に含まれている質量の合計さえわかれば速度は計算できます。

逆に、天体の速度と軌道半径がわかれば、その軌道の内側に含まれている質量を計算できます。太陽系の質量の99パーセント以上を太陽が持っています。太陽に近い惑星は速く回っている一方、遠い惑星はゆっくりと回っています。どの惑星の運動をもとに計算しても、軌道の内側にある質量は同じになります。すなわち、太陽系の中心にある太陽の質量です。

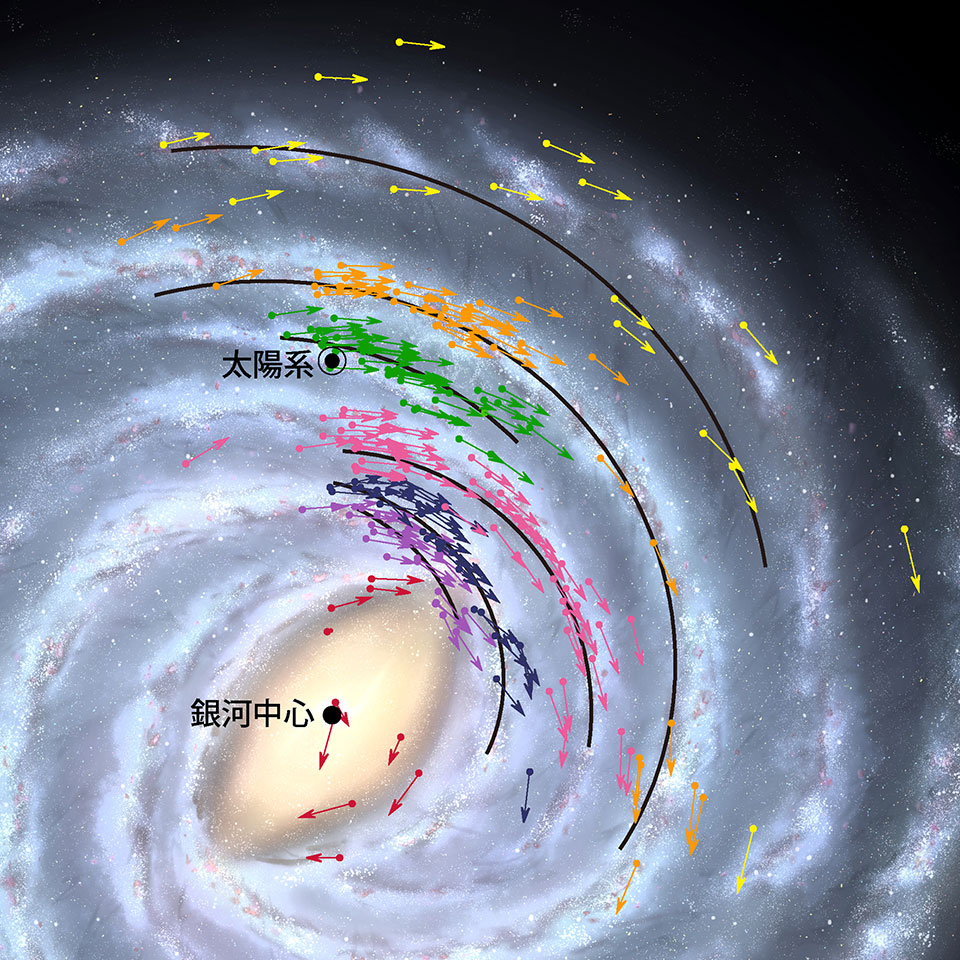

銀河は恒星の大集団です。渦巻銀河を見てみると、大多数の恒星が中心部のバルジと呼ばれる部分に集まっています。つまり、見える質量は中心部に集中しています。これは太陽系と同じ状況ですから、渦巻銀河の円盤部でも太陽系と同じように、軌道の半径が小さい、つまり中心部に近い天体は速く、軌道の半径が大きい、すなわち中心部から遠くにある天体はゆっくり動いていそうなものです。ところが、観測結果は違います。実際には、銀河の円盤の中の天体は、中心からの距離によらずすべてほぼ同じ速度で回転しているのです。どんな円盤銀河を観測しても、どんな観測方法を使っても、この結果は同じです。なぜこんなことになるのでしょう。

前に言いましたが、同じ軌道の大きさで円軌道の内側に含まれる質量が増えると回転の速度が速くなり、内側の質量が同じで軌道の半径が大きくなると回転の速度がゆっくりになります。軌道の半径が大きくても速度がゆっくりにならないためには。外側へ行けば行くほど、軌道内に含まれる質量もどんどん増えていかなければなりません。つまり、銀河円盤の端まで質量がたくさん存在することになります。他には説明のしようがありません。

しかし、渦巻銀河を観測してみても、円盤部の端あたりには恒星やガスなどの見える質量は少量しかありません。したがって、見える質量に加えて見えない質量が外側にも広がっていないといけないのです。この見えない質量のことを天文学者たちは「暗黒物質」「ダークマター」と呼んでいます。

銀河団など、銀河より大きなスケールでも、銀河の動きや銀河団を包む高温ガスの観測などから、同様の結論が得られています。最近の宇宙マイクロ波背景放射の非等方性や、銀河の分布の大規模サーベイなどでも確認されています。見える質量に比べて、ダークマターは圧倒的に多く存在するのです。

関連リンク

公開日:2025年5月19日