国立天文台ニュースをより深める天文学ガイド

膨張する宇宙とビッグバン

エドウィン・ハッブル(1889-1953)は、どのようにして宇宙が膨張していることを発見したのでしょうか?彼は「ケフェイド変光星」(セファイド変光星とも)という種類の星に注目しました。この星は、膨らんだり縮んだりすることで周期的に明るくなったり暗くなったりを繰り返します。そして、その変化の周期と、星がどれだけの量の光を(時間平均で)放っているかとの間には、相関関係があります。つまり、変化の周期を測れば、星が放つ光の量を計算できるのです。

2個のケフェイド変光星は、周期が同じなら、出す光の量は同じはずです。ところが実際に観測すると、明るさが違います。なぜなら、距離が違うからです。遠いものはより暗く見えます。例えば、夜の道路では遠い車のランプは暗く見えますが、だんだん近づいてくるとまぶしくなります。ランプが出す光の量は変わりませんが、距離によって、感じるまぶしさが変わります。天体が実際に出している光の量は「絶対等級」という指標で表されます。一方、観測される明るさは「見かけの等級」と呼ばれています。もし「絶対等級」と「見かけの等級」の両方がわかれば、距離を計算することができます。

ハッブルがたくさんのケフェイド変光星を観測して、そのケフェイド変光星が属する天体(銀河)の距離を計算したところ、驚くべきことがわかりました。銀河はすべて、天の川銀河のずっと外にあったのです。

続いてハッブルは、銀河たちがどのように動いているのかを測りました。その結果、天の川銀河の外にある銀河ほぼすべてが、私たちから遠ざかっていることがわかりました。そして、私たちから銀河までの距離と、その銀河が遠ざかる度合いの間は関係がありました。遠ければ遠いほど、遠ざかる度合いが大きかったのです。

天文学者はこの結果から、天の川銀河が特別な存在ではないと気づきました。ちょっと想像すれば、全ての銀河がお互いに離れ続けるのならば、どの銀河から観測しても、他の皆が離れていくように見えることが理解できるでしょう。どの銀河も、自分は不動で他の皆が離れていくという状況を説明するために、天文学者たちは新たな考えを思いつきました。銀河が動いているのではなくて、銀河と銀河の間の宇宙空間が膨張しているのです。ハッブルの観測結果を説明するためには、宇宙空間全体が膨張していると考えるのが最も論理的です。

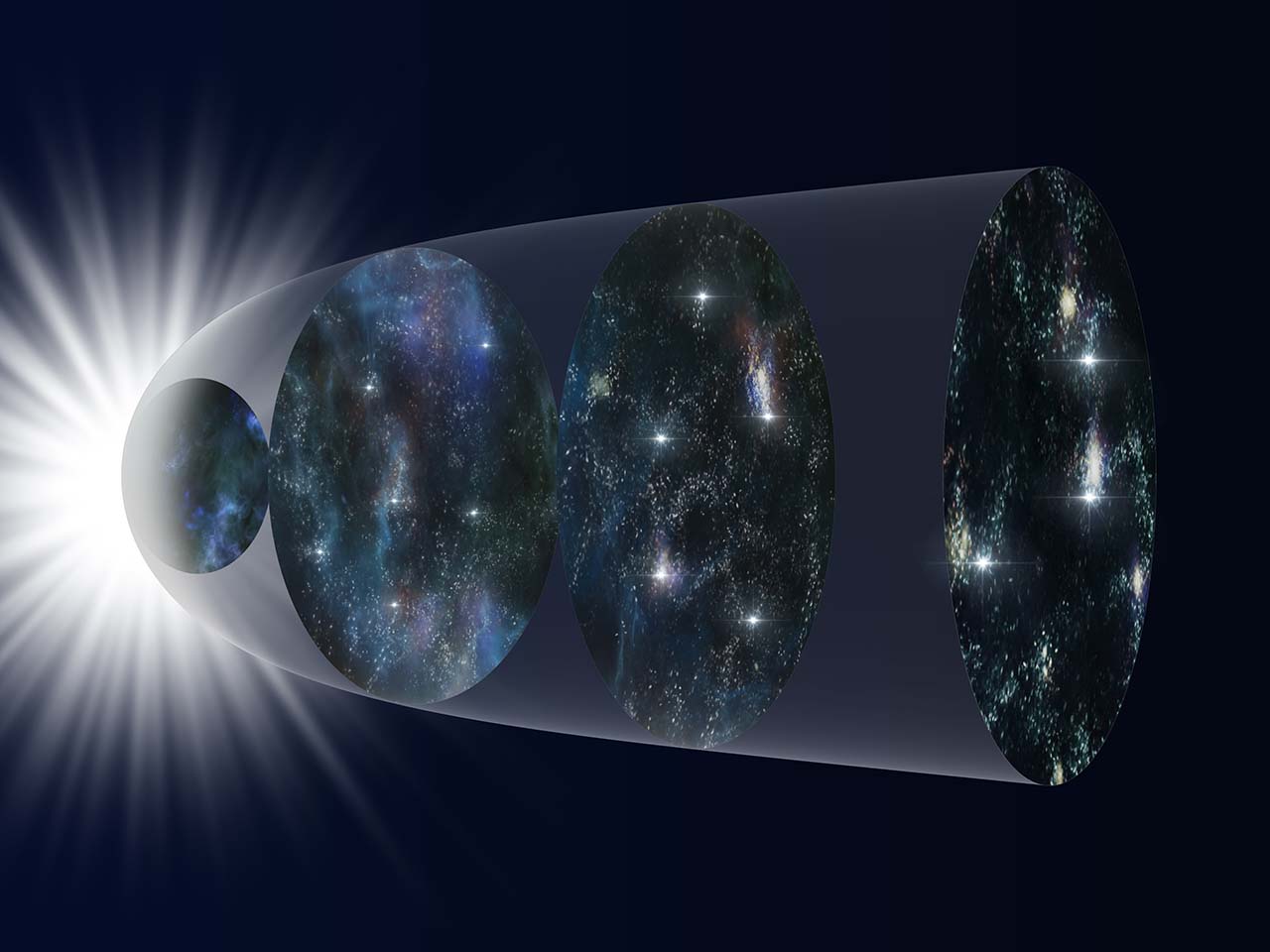

ジョルジュ・ルメートル(1894-1966)はハッブルとは独立に宇宙膨張を見つけ、さらにある考えを思いつきました。未来へ向かって宇宙が大きくなっているなら、過去には宇宙はもっと小さかったはずです。もっと昔を考えると、宇宙の最初に、現在の宇宙に存在する全ての物量とエネルギーがとっても小さい範囲にありました。この高温で高密度の幼い宇宙が膨張していくさまは「ビッグバン」と呼ばれています。

関連リンク

公開日:2025年5月19日