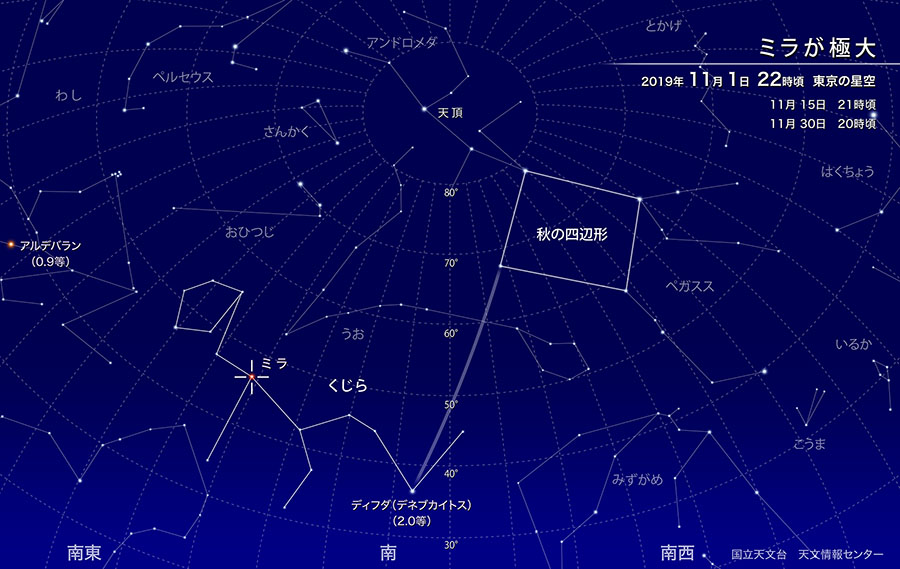

ミラが極大(2019年11月)

くじら座のミラを探してみよう

くじら座の胸に輝く星は「ふしぎなもの」という意味を持つ「ミラ」という名前で呼ばれています。その名の通りこの星は、明るさが大きく変わる変光星として有名です。平均すると332日ほどの周期で、2等級から10等級くらいまで明るさが変化します。その理由は、一生の終わりに近い段階のこの星が、膨張と収縮を繰り返す不安定な状態にあるためです。膨張すると星の温度が下がって暗くなり、収縮すると温度が上がって明るくなります。最も暗くなることを「極小」、最も明るくなることを「極大」と呼びます。ミラは、変光の周期も極大時の明るさもばらつきがあるため、極大日や等級の予想が難しい変光星です。

理科年表によると、極大は11月17日と予想されていますが、10日前後、ずれてもおかしくありません。また明るさも、必ずしも2等級に達するとも限りません。あまり極大予想日にとらわれず、11月初め頃からミラを探し始めてみましょう。4等級より明るくなれば、街中でも肉眼でとらえられるようになります。ミラを見つけるには、まず、図のように秋の四辺形を手掛かりに、2等星の「ディフダ」を探します。くじら座の東側には、おうし座の1等星「アルデバラン」が輝いています。この2つの星のほぼ真ん中に輝く赤い星が「ミラ」です。今月から年末へ向け、1週間おきくらいに何回か観察して、明るさの変わる様子を楽しみましょう。

(参照)暦計算室ウェブサイト:「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。

コラム

天文学の現場から

国立天文台助教

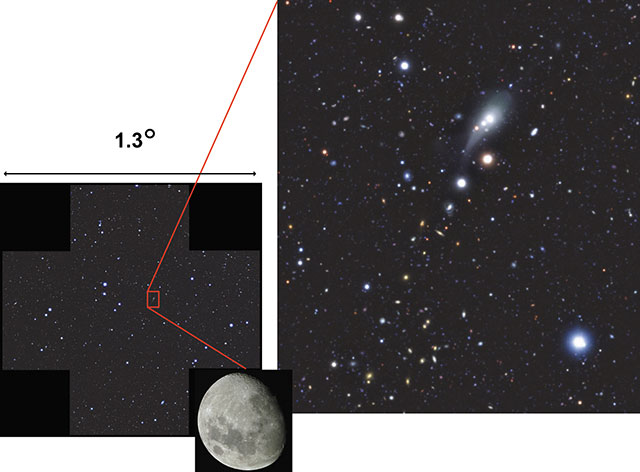

くじら座には、遠い宇宙に向けて開いた窓があります。その名は「すばる/XMMニュートン・ディープフィールド」。すばる望遠鏡やX線宇宙望遠鏡XMMニュートンをはじめとする多波長観測で、銀河の形成史を明らかにすることを目指しています。

「すばる望遠鏡 銀河形成の歴史に迫る」