日の入り後に水星が見頃(2017年3月)

月を目印に水星を探そう

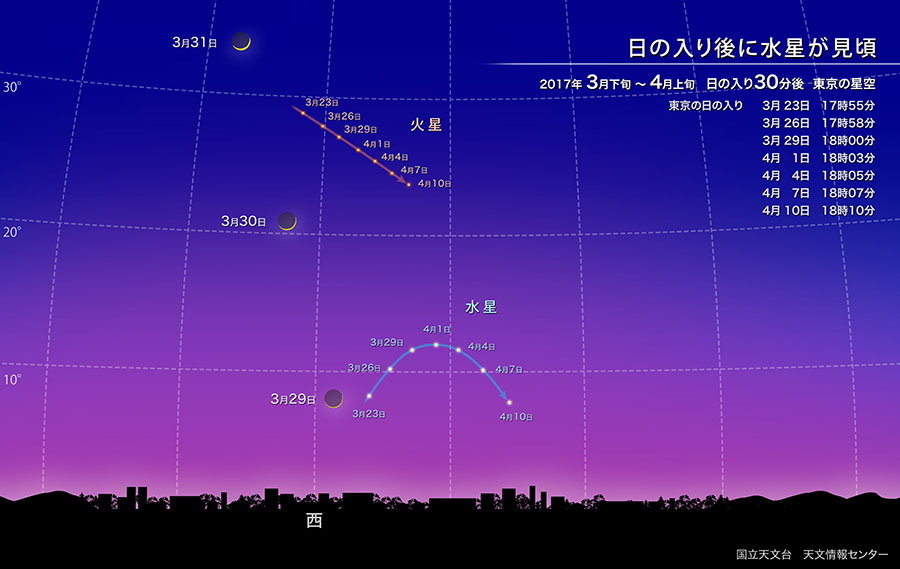

3月の末から4月の頭にかけて、水星が日の入り後の西の空で見つけやすくなっています。

水星は、普段は高度が低く見つけづらい惑星です。しかし、4月1日には東方最大離角を迎えるため、3月26日から4月7日まで日の入り30分後の高度が東京で10度を超え、たいへん観察しやすくなります。この機会に、ぜひ水星を探してみましょう。

特に3月29日には、水星は月のすぐ右上にあります。月齢1の細い月を見つけること自体がなかなか難しいかもしれませんが、月を目印にして水星を探すことができる絶好のチャンスです。

日の入りの30分から1時間くらい後の、空が完全に暗くなりきらないうちに、西側にさえぎるもののない場所で、地平線近くを探してみましょう。双眼鏡を使うと、肉眼で探すより、月も水星もずっと見つけやすいでしょう。(ただし、双眼鏡で太陽を見ないよう、必ず太陽が沈んでから観察するようにしてください。)

月が水星の近くにないときには、方位磁石(スマートフォンのアプリなども可)と「にぎりこぶし」を使って水星を見つけることができます。

最初に上の図を見てください。図は、日の入り30分後の水星の位置を示しています。日本中どこでも、日の入り30分後には、この図のような位置に水星が見えます。図に描かれた「ます目」の間隔は高さ・幅ともに10度です。ます目を使って、水星が、真西の地平線から上に何度、右に何度の位置にあるのかを読み取ります。

次に、実際の空で、方位磁石を使って真西を調べます。それから、こぶしを握って腕を思い切り伸ばしましょう。このときのにぎりこぶしの幅は約10度です。真西の地平線から、にぎりこぶしを「ものさし」として使って、図から読み取った水星の位置を探しましょう。そのあたりによく目をこらしたり、双眼鏡を向けたりすれば、水星が見つかるはずです。

参照:暦計算室ウェブサイト

国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り、月の出入り、月齢などを調べることができます。代表的な都市での惑星や月の見え方は、「今日のほしぞら」で調べることができます。