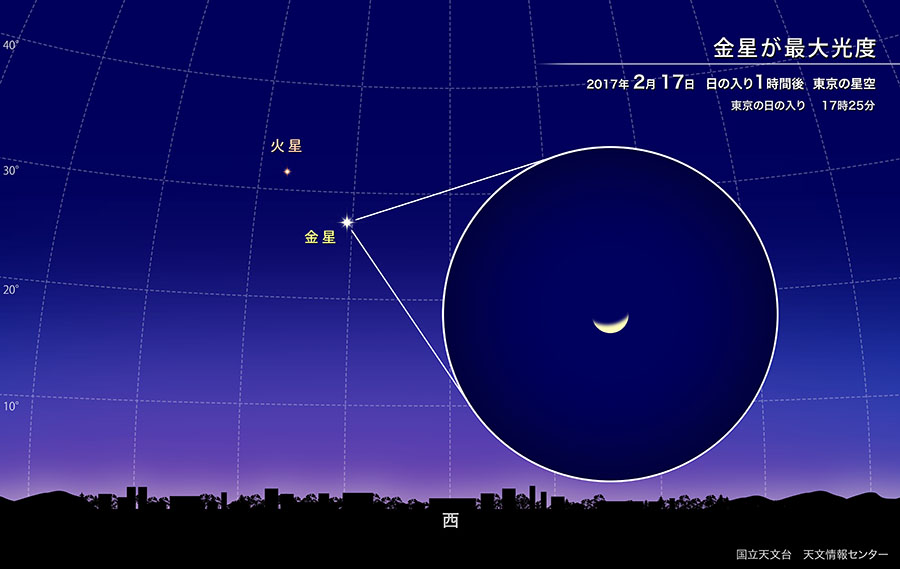

金星が最大光度(2017年2月)

一番星を見つけよう!

夕焼けに染まる西の空でひときわ明るく輝く金星が、17日に最大光度を迎えます。このころの明るさは1等星のおよそ170倍明るい、マイナス4.6等に達します。日の入り後の空に明るく輝いているため、このころ一番星を見つけたらそれはおそらく金星でしょう。2月中はマイナス4.6等の明るさが続き、観察に適しています。

望遠鏡を使うと、三日月のように欠けている金星を観察することができます。金星も月と同様、地球や太陽との位置関係によって満ち欠けをするのです。

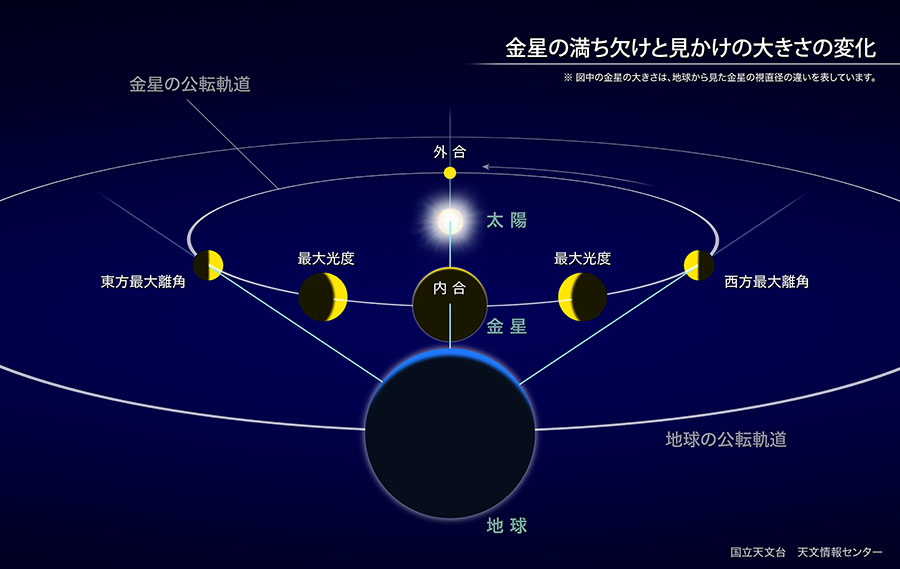

それでは、金星はどのようにして満ち欠けをするのでしょうか。金星は、地球より内側を公転する惑星です。上の図のように、地球から見て金星が、太陽を挟んで反対側にある「外合」のころは、地球と金星の距離が離れているため金星は小さく見えます。また、金星は太陽の光が当たっている面を地球に向けているため、満月のように丸く輝きます(実際には、太陽が金星と同じ方向にあり、金星は観察できません)。金星が公転に伴い地球に近づくと、金星はしだいに大きく見えるようになります。また、影の部分(金星の夜の部分)が地球を向くようになるため、金星が月のように欠けていくようすを観察できます。金星が太陽からもっとも離れて見える「最大離角」のころは半月のような形に、もっとも明るく見える「最大光度」のころは三日月のような形に、地球から見て金星が太陽の手前に位置する「内合」のころは新月のように見えなくなります。

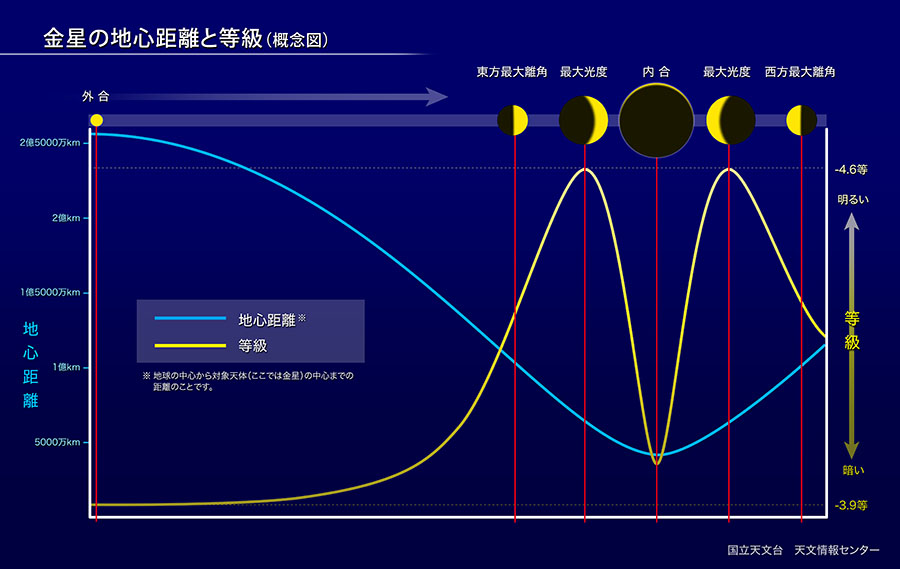

図の水色の曲線は地球と金星の距離(地心距離)を表しています。黄色い曲線は金星の明るさ(等級)の変化を表しています。金星の明るさは、地球からの距離によって変わる見かけの大きさだけでなく、金星の明るい部分の割合によっても変化します。外合のころはマイナス3.9等ほどの明るさですが、最大光度はおおむねマイナス4.6等に達します。内合のころには金星の影の面全体が地球を向くため、金星は一時的に暗くなります。金星の満ち欠けは約1年7か月ごとに繰り返されます。

2016年6月7日に外合を迎えた金星は2017年初頭には太陽の東側にあり、日の入り後の西の空で宵の明星として輝きます。1月12日に東方最大離角となり、2月17日に最大光度を迎えます。その後さらに地球に近づき、3月25日に内合となります。内合を過ぎると金星は太陽の西側に位置するようになり、夜明け前の東の空で明けの明星となります。そして4月30日にふたたび最大光度を、6月3日に西方最大離角を迎えます。金星が地球から遠ざかるにつれ、見かけの明るさはしだいに暗くなっていきます。

なお、グラフは概念図です。地球と金星との距離が異なるため、内合の前後の最大光度の等級は異なります。また、最大光度の等級は約1年7か月の周期ごとに少しずつ異なります。

参照:暦計算室ウェブサイト

国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り、月の出入り、月齢などを調べることができます。代表的な都市での惑星や月の見え方は、「今日のほしぞら」で調べることができます。