天文台歴史館

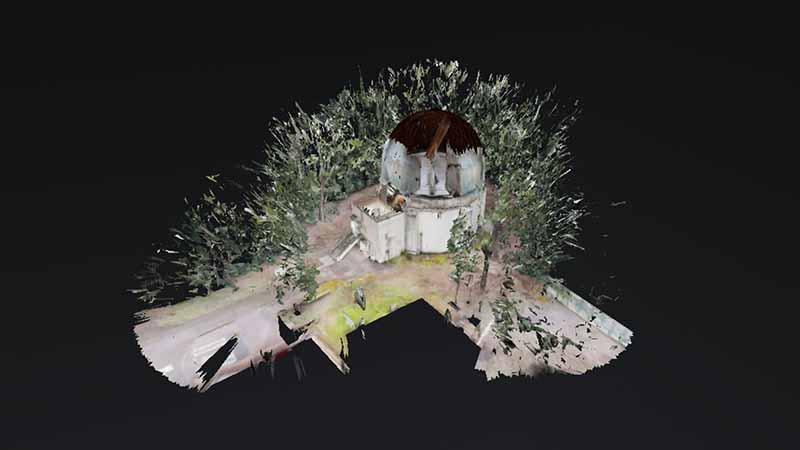

天文台歴史館(大赤道儀室)は、東京帝国大学営繕課が設計、中村與資平が施工し、1926年(大正15年)に完成しました。構造は鉄筋コンクリート造2階建てです。焦点距離10メートルに及ぶ屈折望遠鏡をすっぽり納めた木製ドーム部分は、造船所の技師の支援を得て造られた大変めずらしい建築になっています。

ドーム内にある65センチメートル屈折望遠鏡は、ドイツのツァイス製で屈折型の望遠鏡としては日本最大口径を誇ります。1929年に完成後、1960年に岡山天体物理観測所188センチメートル反射望遠鏡が作られるまでは、最大口径機としてさまざまな観測に用いられました。特に長焦点の(筒の長い)望遠鏡を得意とする星の位置測定を主に行ってきました。

観測床(2階内側の赤茶色の床面)はエレベータ式に上下し、観測者は鏡筒の傾きにあわせて観測床を上下させることで、望遠鏡がどんな向きになっていても楽な姿勢で望遠鏡をのぞくことができました。

1998年3月をもって研究観測から引退し、現在では日本の天文学の記念碑的存在として静態保存されています。観測床は2000年に固定され、現在は動きません。

老朽化にともない観測には使用されなくなりましたが、2001年春に国立天文台の歴史を紹介するパネルなどを展示し、天文台歴史館として新たにオープンしました。天文・天体観測の歴史について学ぶことができます。また、国立天文台が所有している貴重資料の複製の展示を行っています(年2回入替)。

この建物は、2002年2月に国の登録有形文化財になりました。