誰もが自分らしく、気持ちよく働ける職場を目指して

様々な状況で生じるハラスメント(またはハラスメントと捉えられるような行為)は、現代社会の中でますます大きな問題としてクローズアップされています。近年では、これまでハラスメントとみなされなかった行為が新たにハラスメントと認識されたり、例えば、男性の育児参加が進むにつれて、いわゆる「パタハラ」が見受けられるようになるなど、社会状況の変化によって新たなハラスメントの形態も生まれています。ただ残念ながら、ハラスメント防止のための取り組みが数多く行われているにも関わらず、職場や社会生活におけるハラスメント事案の発生は後を絶ちません。また、ハラスメントによって、仕事に対するモチベーションの低下や経済的損失、組織に対する信頼の低下などが懸念されています。

職場におけるハラスメントを防止するためには、まず、構成員がハラスメントやその防止策に関する正しい知識を持ち、それを研究・教育やその他の業務の場で適切に活かすことが重要であると考えます。同時に、声を上げやすい環境づくりや、ハラスメント事案に対して不当な不利益を被った方を救済する仕組みの整備も必要です。

本ページでは、国立天文台が行っているハラスメント防止への取り組みをまとめています。もちろん、以下の取り組みだけで完璧とは思っておりません。今後、状況に応じてより良いものになるようにしていきたいと考えております。

2023年12月25日

国立天文台

ハラスメント防止委員会委員長

吉田 道利

国立天文台のハラスメントへの取り組み

ハラスメントを受けたと感じた人が一人で悩むことがないように、また、意図せずしてハラスメントの加害者とならないようにするには、職員一人一人がハラスメントに関する知識を持ち、対処方法を正しく理解することが重要です。

現在、国立天文台ではハラスメント防止のために以下の取り組みを行っています。

(1) ハラスメント防止委員会の設置

(2) ハラスメント相談窓口の設置

(3) ハラスメント防止リーフレットの配布

(4) 研修の実施

「(1) ハラスメント防止委員会の設置」でハラスメント防止に関する取組みの推進を行い、「(2) ハラスメント相談窓口の設置」により相談体制の構築、「(3) ハラスメント防止リーフレットの配布」によって取り組みを周知し、「(4) 研修の実施」で理解を深めるという考えです。

それでは、それぞれの内容について、ご紹介していきましょう。

(1) ハラスメント防止委員会の設置

国立天文台にはハラスメント防止委員会が設置されており、ハラスメントのおこらない職場環境作りのため、ハラスメント防止に関する研修・啓発活動の企画、ハラスメント等の苦情や相談があった際に組織として対応する体制や方法の検討、ハラスメント等の救済及び調査、また救済にかかる国立天文台長への勧告等を行っています。

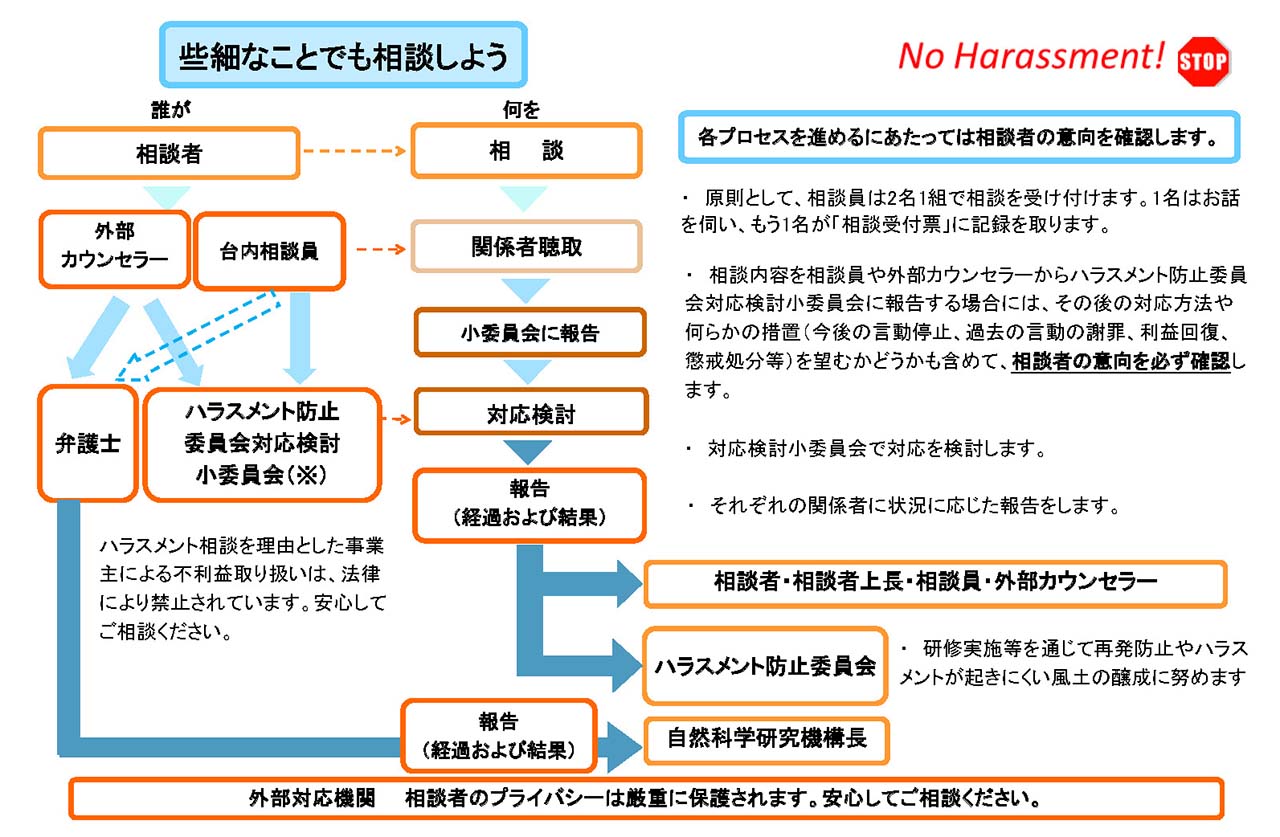

ハラスメントの訴えがあった際には、相談者の希望を確認した上で、ハラスメント防止委員会内に設置されているハラスメント小委員会が迅速に対応します。

(2) ハラスメント相談窓口の設置

内部窓口

国立天文台には海外を含め多数の事業所がありますが、各事業所において研修を受けた職員がハラスメント相談員として活動しています。身近に相談員がいることにより、早い段階での対応が可能になります。また、相談員は相談を受けるだけでなく、日常的にハラスメントのおこりにくい職場雰囲気作りも心がけています。

外部相談窓口

同じ職場の人には相談しにくい、または、専門家のアドバイスが欲しい、といった場合には、契約している外部カウンセラーが利用できます。カウンセラーに直接相談できる体制となっており個人負担の料金は発生しません。利用や相談内容については、ご本人の承諾がない限り、上司や関係担当部署に開示されることはありませんので、安心して利用することができます。

(3) ハラスメント防止リーフレットの周知

ハラスメントの類型、ハラスメント相談員の連絡先、ハラスメント相談対応フローなどの情報を掲載したリーフレットを年に1回、国立天文台構成員(職員、大学院生や日本学術振興会特別研究員等)向けに周知し、意識の向上を図るとともに、国立天文台での取り組みを周知しています。外国人構成員向けには英文版を用意しています。

ハラスメント防止委員会(国立天文台 事務部)

内部向けサイトにハラスメント防止リーフレットや相談窓口の情報を掲載しています。

国立天文台ネットワークからのみアクセス可能

(4) 各種研修の実施

ハラスメントを生み出さないコミュニケーションを構築することを目的としたグループワーク形式による「コミュニケーション研修」やハラスメントの基本的な知識を習得することを目的とした「ハラスメント防止研修」を全職員向けに実施しています。この他にも教員向けには「アカデミックハラスメント防止研修」も実施しています。ハラスメント防止研修及びアカデミックハラスメント防止研修については、各自が柔軟に取り組めるよう、また、対面での研修受講が困難な事業所(特に海外ブランチ)職員や外国人構成員(英語対応)も受講できるようE-learning形式で提供しています。

このほかにも、自然科学研究機構及び国立天文台においてハラスメント防止のための各種規則が整備されています。これらは労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)が定める「講ずべき措置」とも合致しています。

ハラスメントと一口に言っても、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、最近ではリモートハラスメント、スメルハラスメント等々さまざまなハラスメントが存在しています。上記(1)から(4)の取組みをとおして、国立天文台構成員の意識を高め、継続的に取り組んでいくことでハラスメントのない職場を実現していきたいと思います。

参考リンク

国立天文台で学ぶ大学院生、

またこれから学ぼうと考えている学生のみなさんへ

国立天文台では総合研究大学院大学学生、連携大学院の大学院生、特別共同利用研究員(いわゆる「受託院生」)など、多くの大学院生が学んでいます。その区分によらず、大学院生はみな国立天文台の一員であり、相談窓口など、このウェブページで紹介されているハラスメント防止のための取り組みは、大学院生のみなさんを守ることも目的としています。

この他、総研大独自の、教員を対象としたFD(Faculty Development)研修も行われており、そのプログラムのひとつとしてハラスメント防止研修も定期的に行われています。