楽しいと感じる一瞬一瞬が私のモチベーションに

天文データセンター 特任専門員

古澤順子

Junko Furusawa

仕事、勉強、出産、育児。先生や夫の言葉が後押しに

私はもともと教員になりたくて勉強していて、以前は大学の非常勤助手や中学校教師をしていました。今、同じ天文データセンターで働いている主人とは、大学生のときに知り合って。2002年の春に主人がハワイ観測所へ異動することになったので、結婚して私も一緒にハワイへ引っ越したのです。私は当時、就労できない種類のビザだったので、ハワイ観測所で無給の特別研究員として在籍させてもらいました 。その後、就労可能なビザに変わってRCUH(Research Corporation of the University of Hawai‘i)で計算機の面倒をみる仕事をさせていただきました。また2005年から2009年まで総合研究大学院大学で博士課程の勉強もしていたのですが、入学直前にお腹に子がいることが分かって……。仕事と勉強と出産、育児。総研大の入学を諦めようかなとも思ったのですけど、先生や主人に「できるところまでやってもいいんじゃないか」と言われて。おかげさまで博士を取得して、そのタイミングで主人が日本へ異動になったので、家族で帰国しました。

仕事は主に撮像データの解析と計算機環境の整備

今の天文データセンターでの私の仕事は大きく分けると2つになります。1つはすばる望遠鏡のHSC(Hyper Suprime-Cam、ハイパー・シュプリーム・カム)という観測装置で撮影されたデータを、科学的に利用できるように処理してカタログ化してデータベースに載せること。天体の等級とか正しい位置とかがわからないと、科学的には使えないので、それをきれいにしたりします。また新しいデータだけではなくアーカイブデータも使って、時系列の差分から光度や位置の変化などを研究して、銀河の形成と進化のプロセスの解明も行います。

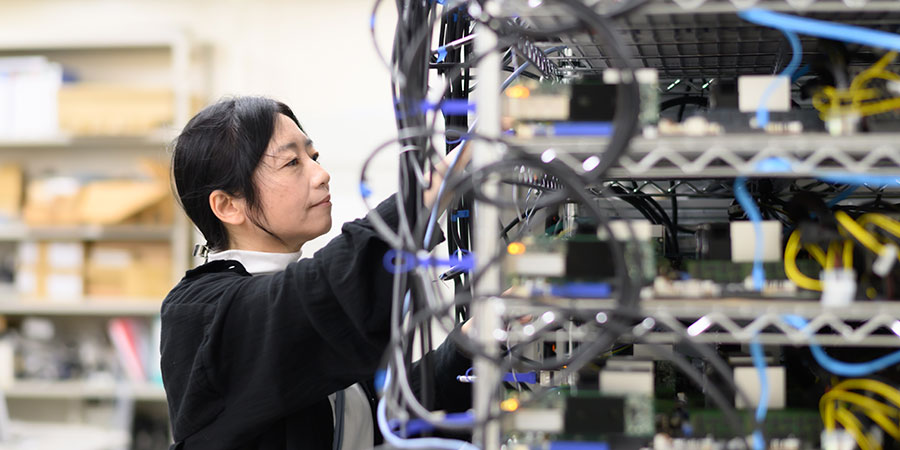

もう1つは計算機環境の整備です。増えていく膨大なデータに対して、どう検索を早くしていくか。何ペタバイトという容量のデータが一気に見えるようなファイルシステムを構築しなきゃいけないので、結構、試行錯誤で取り組んでいます。最近ではRAID構成、Lustre環境の構築を担当したり、情報共有のためのオープンソースのビジネスチャットツール、そのセルフホスティングも行っています。

「ふれあい天文学」が子供たちの印象に残るように

国立天文台では「ふれあい天文学(注)」という、全国の小中学生への教育・普及活動を行っていて、私も毎年、講師を勤めています。「星は何でまた次の日同じところに見えるの?」とか小学生の質問が素直な感じで、なんかもう、目がキラキラしていたりとか、すごく素敵だなぁと思います。ただ授業中に実物の天体を見ることはできないので、せめて話を聞いたその日の夕方から夜に、家へ帰ってから自分の目で月を眺められるようにと考えて。上弦の月から満月くらいの日にふれあい天文学を開催できるよう、日程調整の提案をしています。それから月食や惑星同士の接近など天文イベントがあるときは、それを講義で取り上げると、純真な子供たちはすぐに興味をもってくれるので、タイムリーな話題もできるだけ入れるようにしています。ふれあい天文学って、児童や生徒からしたら普段の授業と違ってインパクトがあるじゃないですか。子供のときのそういう経験って印象に残りやすいので、ふれあい天文学も子供たちの記憶に残るようにといつも考えています。どうやって伝えるか、常に勉強させられています。

(注) 国立天文台では天文学者が全国各地の小中学校で授業を行う取り組み「ふれあい天文学」を2010年度から実施している。

うまくいかないときは、夢に出てくることも

私は遠方銀河がどう進化してきたかということに興味があるのですけれど……。大量のデータを使って解析して、カタログ化して、それを3次元でプロットすると視覚的に結果が見えるようになって、その瞬間、わーっ!て楽しくなります。それまで数値でしかなかったものが立体視として現れて。

今の仕事は、自分で興味を持ったことをある程度自由にできます。例えばプログラム言語を選ぶことなども。途中で「ああ、こっちの言語だったぁ」なんてこともあったりしますが。効率よくやるために、自分ならどうするか、プログラミングってクリエイティブで楽しいですよ。でも行き詰まったときはつらいですよね。研究でも計算機のことでも、うまくいかないときは、その原因が何かわからないで1週間ぐらい眠れない日を過ごすなんてこともあります。夢に出てくることも(笑)。

職場環境については、今後さらに良い環境にしていきたいなと思っています。コミュニケーションを大切にして、相手が何を考えているのかお互いに理解して、信頼し合える仲間と、みんなが楽しいと感じる環境と仕事を維持していきたいです。

2025年7月31日/公開日:2025年10月23日

取材・文:臼田雅美/写真:長山省吾

掲載内容は取材時のもの