後人のために道を開き、夢のある世界を見せていきたい

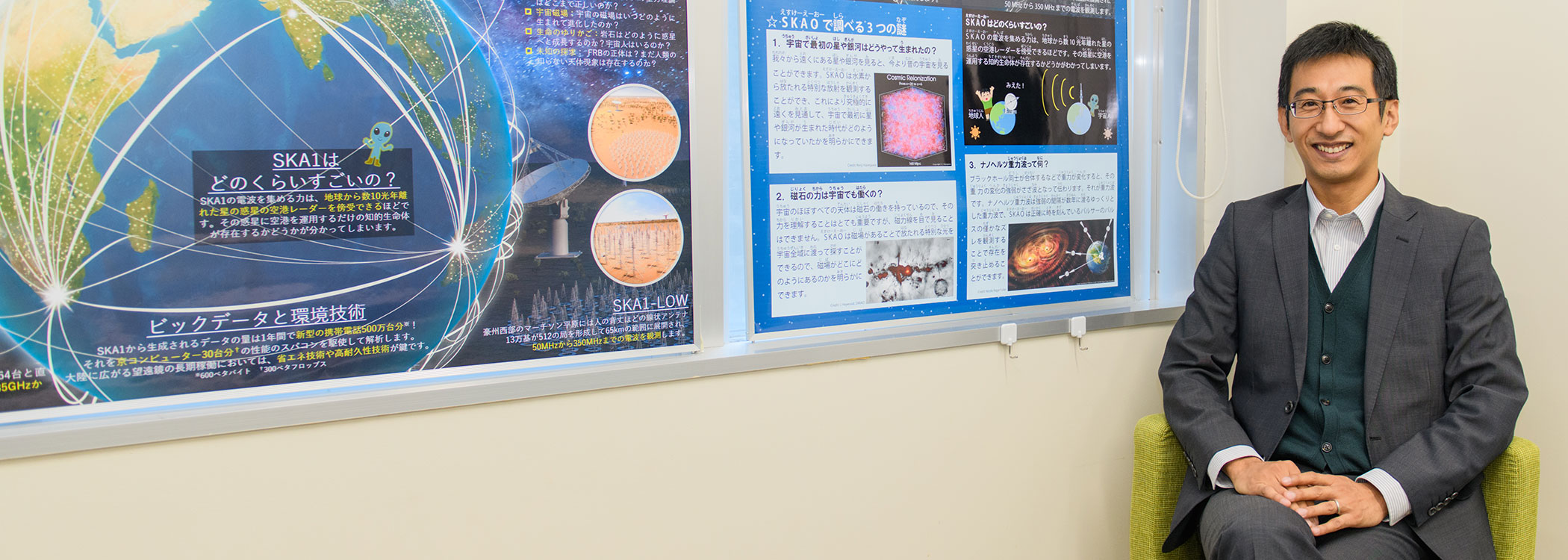

水沢VLBI観測所 特任研究員

赤堀卓也

Takuya Akahori

いろいろな分野、場所を経験し、人と触れ合ってきました

大学院を終えて最初に赴任したのは、まず筑波大学計算科学研究センターでした。そして2年後に韓国忠南大学自然科学研究所へ。それから韓国天文研究院を経てシドニー大学天文研究所(オーストラリア)、鹿児島大学理工学研究科と。鹿児島大では政府間機構SKA天文台に出向してジョドレルバンク観測所(イギリス)に滞在しています。そして2017年から国立天文台に。いろいろな分野、いろいろな場所に行って、いろいろな人と触れ合ってきました。

もちろん、そのための苦労はあります。移るたびにご当地の研究テーマに取り組もうとしたので、研究の準備から取り掛かって、成果をあげるまでに時間がかかる部分はあります。ですが多くを学べて得るものはとても大きかったです。

転職のきっかけとしては、外部から声をかけていただくことも多いです。若い頃は「よく勉強して元気!」という評価でしたね。近頃は海外での経験や、プロジェクトにおけるコミュニケーション力やリーダーシップを見て、それで声をかけてくださることが多いようです。

国立天文台に来てから、大きな意識の改革が

着任した先々では、自分が歩むべき道を指導していただいたという気持ちが強くあります。最初の筑波大学では、まずチーム作り。必要な予算、人を集めて計画をたてて実行するといった過程をまさに目の前で見せられて重要さを知りました。韓国の教授はトレンドを意識されていて、チャンスに対する反応の速さを学びました。シドニーでは天文学は面白いものを見つけてなんぼだと。今までのマインドとはかなり異なったところを教えてもらいました。

私も少し前までは若くて、自分の研究を一生懸命やればいいと考えていましたが、国立天文台に来たあたりから、大きな意識の改革があって、後人のために汗をかかなきゃいけないと。国立天文台は大学共同利用機関法人なので、コミュニティの用に供するのが使命です。そのために自分がここにいて仕事をしているのだという意識が強くなりました。

現在、私はSKA(Square Kilometre Array)計画(注1)への日本の参加に向けて情報収集、問題解決、立案を行うマネジメントをしていて、そろそろ携わって10年ほどになりますが、最初からこれは“人”だと。協力者を集めなきゃいけないと強く感じました。武田信玄の「人は城、人は石垣……」という言葉を、この仕事では私のモットーにしています。その時に、過去の多種多様な人との経験が役に立っているように思います。

- (注1)周波数100メガヘルツから25ギガヘルツ、2000から3000台のアンテナからなる巨大な電波干渉計計画。宇宙の生命史に絡む複雑な分子輝線を探査することから、惑星系の探査、銀河進化と宇宙の構造形成、重力場での相対性理論を検証、ダークエネルギーの解明など、天文学の諸問題が解決できると期待されています。(SKA-JP ウェブサイト)

SKA計画への参加の機会を逃したくない

国立天文台に移って3年ほどたとうとするとき、実はSKA本部(イギリス)のポジションに応募して採用されたんです。本部に乗り込んでやろうと。それで「SKAに採用されました」と国立天文台に話したら、こちらの仕事も引き続きやって欲しいからと。そこでご尽力いただいて、SKAと国立天文台とで報酬を50パーセントずつ出してもらえることに。いわゆるクロスアポイントメント制度が適用されたのですが、政府間機構と国立天文台との締結はこれが初だと聞いています。私が最初の一人となったのは嬉しかったですね。こうして前例をつくることで、後人が後に続きやすくなると。 “やった!”と思いました。

自分が先輩たちを見て人生を歩んできたので、少なくとも若い人の前では夢のある世界……、“楽しいぞ、楽しいぞ”と見せられる人でありたい。

今のところ、SKA計画に対して日本は大きな予算を割いて参加するには至っていません。でも私がこれに関わるようになってからは、自分の研究以上に、日本の天文学とか科学の発展にとって、SKAの観測時間を日本の研究者が持てるかどうかというのは結構大きいと思っていて。日本が参加できるか、予算を割けるかどうか……。この機会を逸してしまうのはあまりにも失うものが多いのではないかと心配しています。

アカデミックアシスタント制度、すっごく助かっています

今、私たちは2歳の子を育てていて、今日も保育園にお迎えに行くのですが、国立天文台のアカデミックアシスタント制度(注2)のおかげでとっても助かっています。この制度は研究支援員さんに研究の補助をしていただいて、不足しがちな業務エフォートを補おうとするもので 、私の場合は週に2日認めていただいています。それと子育てや介護を行っている世帯などを中心に、在宅の方が効率的な場合はリモートワークも認められていて。こちらは私は週に3日。通勤の時間帯に海外との会議を入れることもできて、本当に助かっています。このアカデミックアシスタント制度とリモートワーク制度は国立天文台で働けて良かったと思う、イチオシのシステムです。

取材日:2023年11月13日/公開日:2023年12月28日

取材・文:臼田雅美/写真:長山省吾

掲載内容は取材時のもの