過去からの発見。重要な現象をシンプルに説明できる価値

科学研究部 准教授

町田真美

Mami Machida

簡単に質問や相談ができる良さは、科学研究部ならでは

科学研究部というのは、理論・光赤外・電波・太陽天体プラズマの4つの研究部が統合された新しい組織で、私は2020年から所属しています。スーパーコンピュータ「京」「富岳」やCfCAのアテルイIIなどを使った数値計算を行っているのですが、実際の観測で得られる放射量と私たちの計算で得られる物理量との間には乖離(かいり)があるんですね。そういうときに、可視光や電波で見たらどうなるか、どういうところを見たらいいのかなど部内で簡単に聞けるのは、科学研究部ならではじゃないかと。

日常の業務の半分は、院生の研究を見たり、セミナー、輪講などの教育関係。あとは研究に関わる会議も多いですね。自然科学研究機構の中に国際連携研究センター(IRCC)という組織があって、そこで雇用したポスドクを中心にプリンストン大学やマックスプランク協会の研究者と共通のテーマで研究を進めているのですが、それを呼び水に、日本とアメリカ、ヨーロッパの研究協力関係を構築していく、そんな業務にも携わっています。研究業界の貢献的な仕事ですね。

「これ、初めて見つけたんじゃない?」の興奮

研究論文は平均すると1年に1本ぐらいのペースで書き上げるのですが、2021年5月に『ネイチャー』に掲載された銀河団の磁場構造の論文(注)、これはめちゃくちゃ早かったです。主著者の一人の南アフリカのジェームズ・チブエゼさん(ノースウェスト大学、准教授(当時))から、「10月中には投稿したい」と依頼があったのが、7月。観測データの較正(こうせい)はすでに終わっていたのですが、ゼロの状態からまとめて3か月で投稿という……。ちょうど博士論文を書いている最中の院生に「お願いします。解析してください」とかいう私、まさに鬼の所業ですよね。ヨーロッパ在住の方も共著で、向こうの日中、こちらの真夜中に「ここどうする?」なんて連日議論して、「もうそろそろ寝てください」とか言われながらも、超特急でがんばりました。

そんな中でも、最初にミーアキャット(MeerKAT、南アフリカ電波天文台が運用する電波干渉計)の観測画像を見た時は「すごいなぁ」とテンション上がっちゃいました。そういう「なんかこれ、初めて見つけたんじゃない?」みたいなときは、すごくうれしくなっちゃいますよね。逆にそれがないと、そういうときにわーっ!て盛り上がらないと、論文は書けないかな。

オフは畑仕事や裁縫など。基本的に物作りが好きなんです

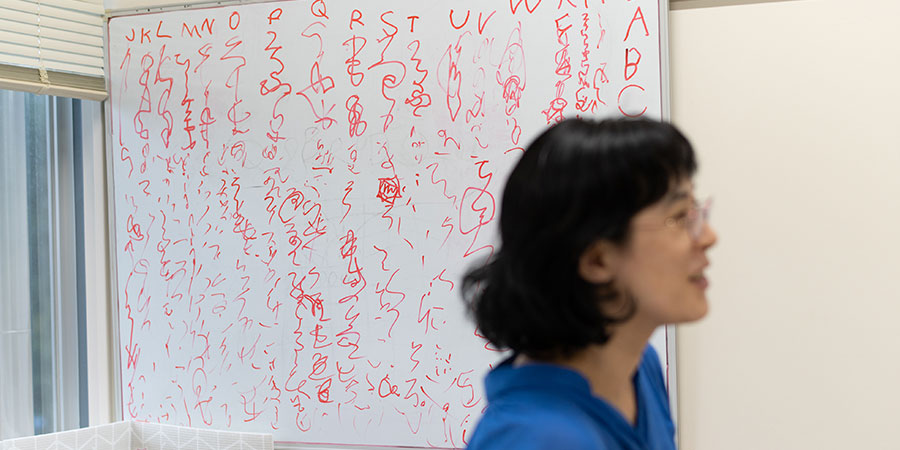

私は新型コロナが始まった2020年4月に国立天文台に着任したのですが、それと同時に在宅勤務推奨になってしまって。でも家のネットワーク環境が整っていなくて、在宅勤務ができなかったのです。息子の学校も休校で、家に置いておけないし。皆さんが出勤していないから職場に連れてきて良いよ、と言ってもらえたのは、本当に助かりました。このいたずら書きとか不思議な絵とか、息子のしわざです。出産した当時、私は九州大学で助教だったのですが、産休と育休合わせて半年取りました。授業の振り替えを他の先生にお願いしたり、学生の論文も見ないといけないので、大学では長く取った方ですね。休みを取るための根回しもいろいろと必要なわけですが、国立天文台はその点、育休を取りやすい雰囲気がありますよね。育休を取得する“イクメン”の方々もいっぱいいますし。

息子がやりたいと言うので、畑を借りて野菜なんか作ったりもしています。サツマイモとか落花生とか、楽そうなやつをいろいろと。それと趣味としてはお菓子を作ったり、縫い物なんかもやります。育休中は服とかバッグとか、赤ちゃんのものをたくさん作りましたよ。学校に通うようになったら今度は図工バッグとか音楽バッグとか、なんとかバッグがやたらあるので、そんな物も。結局、作ることが好きみたいです。形にすることが。

単純な仮定で説明でき、かつ重要な現象を探し出すこと

子供の頃、惑星の中で冥王星だけ軌道が斜めになっていることがすごく気になっていて。なんで1つだけずれているんだろう、不思議だなぁと。それが2006年のIAU総会で冥王星が惑星から除外されて、すごくすっきりしました。やっぱりそうだよね!と。高校でも天文部に入ったりしましたが、大学で理系を選んだのは、単に英語が苦手だったというのも理由の1つです。ですが実際は会議も論文も英語ですし、語学がものすごく大事。それと、複雑な事象をわかりやすく書き表すにはまず国語力が必要ですね。私たちはついつい細かいことを微に入り細に入り説明したくなるのですが、枝葉を切り落として重要な事だけに絞る。『ネイチャー』なんか、そのスッキリ感や最たるものでとにかく短いですし、図も決まった枚数しか入れられないですからね。

簡便であることって、意外と価値があると思うんですよね。私は研究を続けている中で、“今まで注目されてこなかったけど重要な現象”を探すことを目標にしています。しかも、できうる限り単純な仮定で説明できるもの。現在では観測も理論も発展しているので、複雑なニュートリノなどを取り入れて、より詳しく研究するものが多いですが、逆に、これを例えば50年前の、単純な近似で平均的な性質を示すという段階にある新しい現象、そういったものを探していきたいと思っています。

取材日:2022年7月19日/公開日:2022年9月12日

取材・文:臼田雅美/写真:長山省吾

掲載内容は取材時のもの