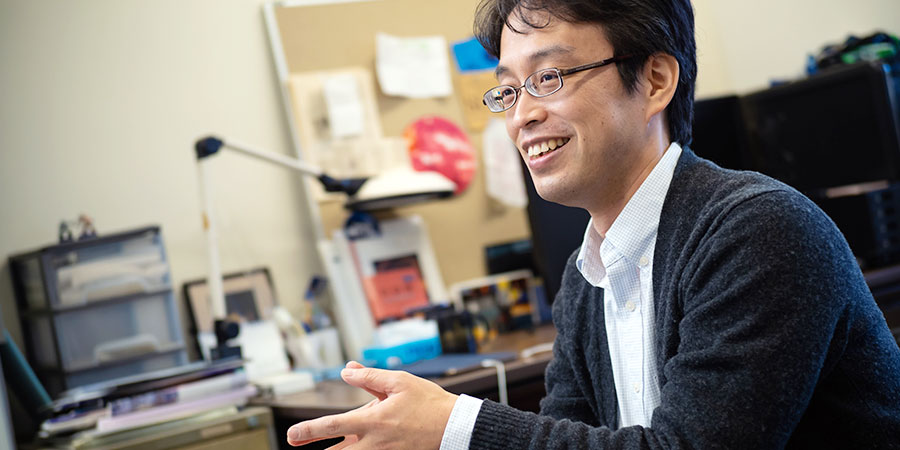

「ひので」の感動を、次の人工衛星打ち上げにつなげたい

太陽観測科学プロジェクト 准教授

勝川 行雄

Yukio Katsukawa

2022年に打ち上げ予定の気球が、今ちょうど国内作業の山場で……

今はちょうどSUNRISE-3(国際共同気球実験)が国内での作業の最終段階に来ていて、僕の仕事の8割ぐらいを占めています。気球には口径1メートルの光学望遠鏡を積むことになっていて、僕らがやっているのはその中の観測装置の一部、SCIP(スキップ)と呼ばれる部分。国立天文台の先端技術センターで組み立て、実際に太陽光などを入れたデータを取って性能評価も行います。これらの作業が終わったらSCIPはドイツに送られ、ドイツで望遠鏡に組み込んで位置を調整したり、光を入れてきれいな絵(画像)が撮れるか測定したり、様々な試験も待っていて……。打ち上げは2年先(2022年)ですが、やるべきことはまだまだたくさん残っています。

天文台の仕事以外では、大学での講義を毎年何かしら持つようにしています。2019年は東京大学で、2020年は千葉大学で講義を行いました。それからふれあい天文学(注1)と言って、小中学校へ出向いて話をするという活動も。特に小学生は目をキラキラさせて話を聞いてくれるんですよね。Mitaka(注2)というソフトを使って、地球から離れて宇宙へ飛んで行く映像を見せたりすると、おおーっ!って。あの目を見ていると初心に返るというか……、僕にとっては大切な経験です。

(注1)国立天文台では天文学者が全国各地の小中学校で授業を行う取り組み「ふれあい天文学」を2010年度から実施している。

人と話せること、コミュニケーション能力は、大きな武器に

僕はどちらかというと内向的な性格だったんですよ(笑)。それが大学院に行って、天文台にも出入りするようになると、当時、打ち上げ前の太陽観測衛星「ひので」の開発に関わることになった。そこには天文台の研究者だけでなく、技術職の方や外部のメーカーの方もたくさん携わっていて、僕はメーカーの方々との連絡係のような立場に置かれたのですけど、これがものすごくしんどくて。(頭を指して)ここにハゲができるくらいですよ(笑)。メーカーの人は教えてくれそうで教えてくれないし、誰に何を聞けばいいかもわからない。それでも何か月かがんばっていると声をかけられて、測定器の使い方とか教えてくれたり、一緒に作業ができるようになってきました。だんだんとコミュニケーションがとれるようになって……、それは僕の今の仕事に大きく影響しています。

大学院で研究を始めると、ノウハウは人づてに教えてもらうことが圧倒的に多くて。今はネットで多くの情報を得られるけど、学生には、ちゃんと人と話してやれるようになってほしいと思っています。人と接して学んで、また僕らの研究を一般の方々に理解してもらうことも重要です。ふれあい天文学もそういう意味で、大切な訓練の1つととらえています。

下の子が生まれたときに育休を1カ月。親子3人での出勤も

天文台に入って15年になりますが、一昔前に比べると職場の環境はかなり変わりました。家族がいる人に対するケアが厚く、男性も育休がとりやすくて、僕は下の子が生まれた時に1カ月とりました。天文台内にある保育ルームを1年間利用しました。妻は同じく天文台で働いているのですが、彼女の育休明けに、家の近所の保育園に申請を出したのですが通らなくて。それで天文台の保育ルームに。朝は親子3人で天文台に出勤(登園)して、帰りは妻が先に子供を連れて帰る。それは結構楽しかったですよ。

子供は6歳と3歳、女の子2人ですが、2人とももう何度も天文台に連れて来ています。僕が太陽の研究をしているのも知っているし、ブラックホールとかそういうのも知っています。興味があるかどうかまではわかりませんが、僕と同じように物を作るのは好きみたいです。あと好きなのは、もっぱら鬼滅(の刃)(笑)。

ひのでが最初のデータをあげてきたとき……、それは言葉では言い表せない感動

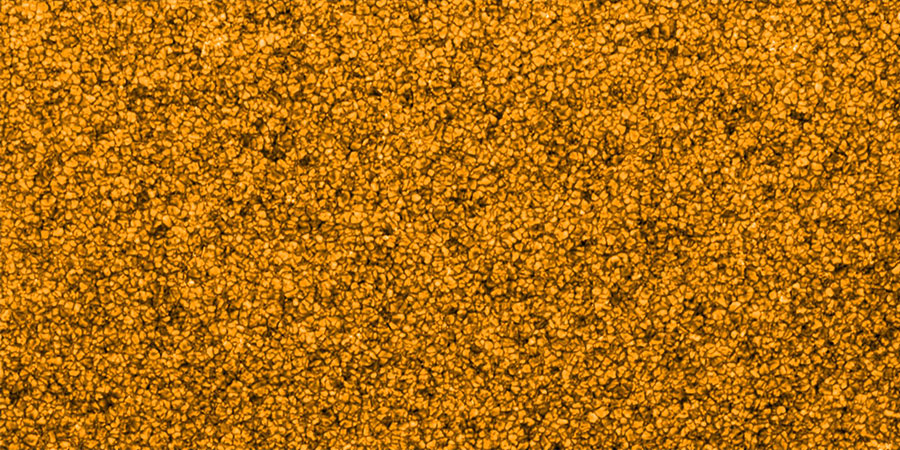

僕が大学院生の時に作っていたのが「ひので」で、それはタイミング的にとてもラッキーなことでした。博士号を取って2年後(2006年)に打ち上げられ、そのデータを初めて自分で見たときは、とにかく感動しました。搭載する望遠鏡できれいな絵(画像)が撮れるかどうかという、重要な部分をやらせてもらっていたので、はたから見てもきれいな絵(注3)が撮れたときには、言い表せない感動がありました。

今後は、人工衛星をもう1回、宇宙にあげたいと思っています。すでに「ひので」の次の太陽観測衛星、SOLAR-Cの開発が進んでいますが、そこには自分のアイディアはあまり入っていないというのが正直なところで、これまでの経験やノウハウを生かした次の人工衛星を目指したいです。

研究の面では、太陽以外の恒星も研究したいと考えています。ほかの星も太陽と同じように磁場で爆発が起こっているので、太陽の知見を元に、ほかの星に応用するというのをやりたいですね。これまで培ったいろんな手法を使って、ぜひ調べてみたいです。

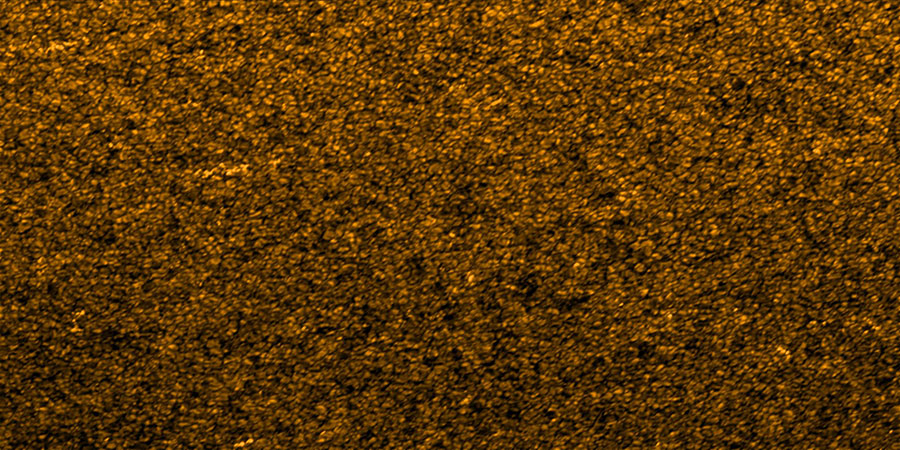

(注3)太陽観測衛星「ひので」の可視光望遠鏡が最初に撮影した画像。暗い画像から順に望遠鏡のドアが開く前、途中、開いた後。2枚目からうっすらと見えはじめる明暗模様は対流運動による粒状斑(りゅうじょうはん)。

取材日:2020年12月17日/公開日:2021年4月22日

取材・文:臼田雅美/写真:飯島裕

掲載内容は取材時のもの