自分のやりたいことに忠実に動いて来た、それが強みです

アルマプロジェクト 特任助教

但木 謙一

Kenichi Tadaki

『ネイチャー』に掲載されたことは大きな達成感

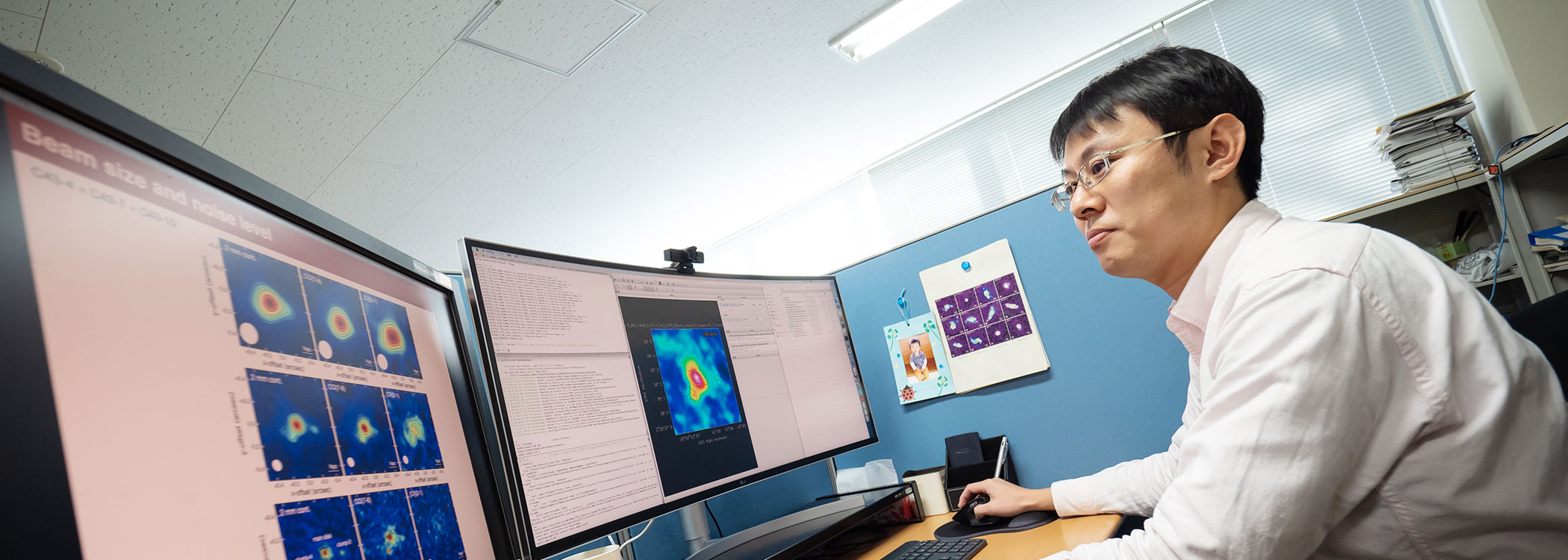

チリのアルマ望遠鏡、ハワイのすばる望遠鏡といった巨大望遠鏡を使って、100億光年ほど遠くの銀河を観測、研究するのが僕の仕事です。124億光年かなたのモンスター銀河をかつてない解像度で観測する研究を行って、分子ガスの地図を得ることに成功したのですが、これは2018年に国内外で発表するとともに科学雑誌『ネイチャー』にも論文が掲載されました(注1)。“ネイチャーに載った”……、これは僕にとって大きな達成感につながりました。

また銀河動物園というユニークなプロジェクトも2020年に発表しました(注2)。以前、図書館で見つけたAIの本に、動物を見分けることができるようになったという話が書いてあって、これを銀河の分類に応用したらと思いついたのです。以前、海外ではギャラクシーズープロジェクトと言って、ネットを利用した人海戦術で分類したことがありましたが、これをもっと性能の高いすばる望遠鏡のデータを使ってAIにやらせたら……?と考えてやってみたのです。

(注1)124億光年かなたで暴走するモンスター銀河 -遠方爆発的星形成銀河におけるもっとも詳細な星の材料の分布(アルマ望遠鏡)

(注2)人工知能を活用したすばる銀河動物園プロジェクト(すばる望遠鏡)

やりたいことに忠実に行動することは重要

僕は大学院修士課程の2年間はJAXAにいて、国立天文台野辺山の45メートル電波望遠鏡を使って研究していました。でももっと遠くの宇宙が見たいと思って、それならすばる望遠鏡だろうということで、ここへ移って来たのが博士課程からです。そこからよりいっそう天文学をやっているという感じが出てきて、楽しかったですね。その後、ドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所の先生を紹介してもらって、2年半ほどドイツで研究を続けました。このとき師事していたのがラインハルト・ゲンツェル先生。この先生は2020年にノーベル賞を受賞しまして、僕もびっくりしました。指摘がするどくて、ちょっと怖い印象でした(笑)けど、ホームパーティによばれたり、楽しい思い出も。この頃からチリのアルマ望遠鏡も使い始めました。野辺山は電波望遠鏡、すばるは可視光、そしてアルマは電波。可視光と電波、両方扱えるのは強みです。

大学から研究を始めて、僕は途中でテーマを変えたりして、数年余計に時間がかかっているのですが、数十年、研究を続ける中で、2、3年の遅れというのは大したことではないです。むしろちょっと違う分野の経験をすること、自分のやりたいことに忠実に行動すること、こちらの方が重要だと思います。

遠くの銀河をたどって宇宙の歴史を遡りたい

銀河動物園についてはまだテスト段階のようなものです。今後、もっと複雑な分類を行って、20億、30億年と遡って形を調べることで、歴史をたどることに結びつけたいと考えています。

またアルマ望遠鏡の方では、遠くの銀河を観測して昔の銀河がどうなっているのか、天体の数をしぼって詳しく調べたいと思っています。解像度の高い絵(画像)を撮って、銀河の地図を作る研究は最も力を入れてやっていきたいものの一つです。

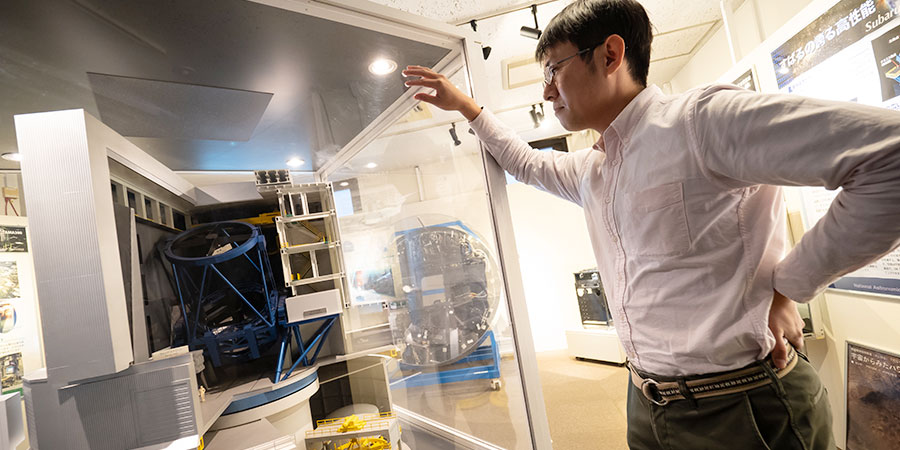

現在、TMT(Thirty Meter Telescope)という口径30メートルの望遠鏡の計画が、日本とアメリカ、カナダなど数国共同で進んでいますが、これもいずれは使っていきたいですね。すばるは広い空を見るのが得意で、TMTは細かく見るのが得意な望遠鏡。両方を使いこなして、研究をさらに進めていきたいです。

家族との過ごし方、オフの時間……

ドイツには2年半いて、その間に長男が生まれました。その後、日本へ帰って来て困ったことに、次の年度の保育園の入園申し込みが終わっていて、近所の保育園には子供を預けられなかったんです。でも国立天文台の中の保育ルームにちょうど空きがあって、そこへ預けられたのは助かりました。自治体の保育園は、妻が働いていないと預けられない場合があるようですが、その点、ここの保育ルームなら、まず子供を預けて、それから職探しができるのでいいですよね。

今、職場から自宅までは自転車で10分ぐらいで、夜6時ぐらいには家族そろって夕飯を食べていますよ。もし勤め先が都心だったら、職住近接は難しいですからね。これも国立天文台のいいところでしょう。

それから、いろいろなサークル活動が盛んに行われているのも、面白いです。僕は中学生からバドミントンをやっていたので、今も続けています。大学職員の対抗戦みたいなものがあって、国立天文台もかつて1位になったことがありました(笑)。仕事をする環境という点で、ここは恵まれていると言えるのではないかな。

取材日:2020年12月17日/公開日:2021年3月30日

取材・文:臼田雅美/写真:飯島裕

掲載内容は取材時のもの