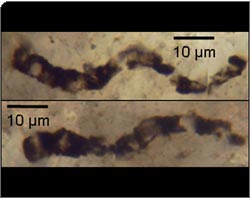

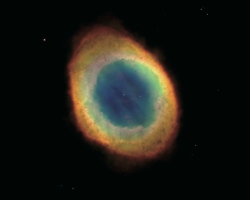

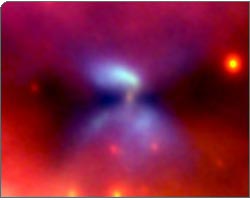

銀河の中で、ガスとダストが特に濃く集まった場所を「分子雲」と呼びます

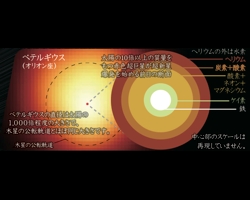

(※)。その主成分は水素分子ですが、水や一酸化炭素、アルコールなどの分子もごくわずかに含まれます。これらは、前の世代の星たちが一生を終える時にばらまいた多様な元素でできています。つまり星は、元素から生まれ、元素に還るのです。私たちの身体も、地球や太陽、夜空の星々も、みんなこの元素の大循環の一部。そして宇宙を流転する物質のすべては、さかのぼれば、

宇宙最初の3分間に生み出された物質へと行きつくのです。

※ 分子雲は暗い雲のように見えるものや、まわりの星に照らされて輝いて見えるものがあります。

参考リンク: すばる望遠鏡が捉えたオリオン星雲(すばる望遠鏡)