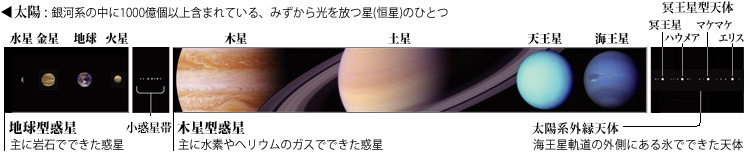

太陽系の外に広がるはるかな宇宙にも、生命は存在するのでしょうか?夜空に瞬く太陽以外の恒星に初めて惑星が発見されたのは、1995年のこと。以来、天文学者たちは、惑星が恒星のまわりを公転することで恒星がわずかにふらつく運動や、惑星が恒星の前を通り過ぎることで恒星が見かけ上少し暗くなる現象などを手がかりに、800個以上の太陽系外惑星を発見しています。

これまで天文学者たちが行ってきた観測から、太陽系外には多様な惑星系が存在していることがわかってきました。そして最近では、木星型の大きくて重い惑星だけでなく、より小さくて軽い、地球と同程度の大きさや質量を持つ惑星まで発見されるようになってきました。さらに、恒星からの距離が地球のように適切なため、その表面に液体の水を持ちうる惑星もいくつか発見されてきています。もうひとつの地球と呼べるかもしれない惑星が、いよいよ発見される日も近いかもしれません。

太陽系外の天体はあまりに遠いので、もうひとつの地球と呼べるような惑星が見つかったとしても、探査機を直接飛ばすことはできません。そこで、惑星の表層環境や大気を地上の超大型望遠鏡や宇宙望遠鏡で観測して、液体の水の存在を調べたり、酸素やオゾン、メタンなど生物が作り出す可能性のある物質(バイオマーカー)の痕跡を探して、そこが生命を育む環境かどうかを調べる方法が考えられています。今後のさらなる研究によって、地球のような惑星や地球型の生命が、宇宙の中で普遍的な存在かどうかが明らかになっていくでしょう。

恒星の前を惑星が通り過ぎる現象を利用した、太陽系外惑星探査の方法(トランジット法)。

2009年に打ち上げられたNASAのケプラー宇宙望遠鏡。まだ確認の終わっていない候補を含めると、3000個以上もの惑星候補をトランジット法で発見しました。

日本も参加し、国際協力によってハワイ島マウナケアに建設される予定の超大型望遠鏡TMT。

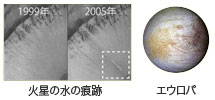

宇宙探査技術の発展により、地球外に生命を探す科学的な研究が始まっています。太陽系内の天体には、直接探査機を飛ばして生命の痕跡を探すことができます。探査すべき候補と考えられているのは、地下に液体の水があるかもしれない火星や、表面を覆う氷の下に海が広がっている可能性のあるエウロパ(木星の衛星)など。知的生命体や進化した生物の可能性はほとんどありませんが、いつか地球の微生物のような存在が、これらの天体で発見される日がくるかもしれません。

宇宙探査技術の発展により、地球外に生命を探す科学的な研究が始まっています。太陽系内の天体には、直接探査機を飛ばして生命の痕跡を探すことができます。探査すべき候補と考えられているのは、地下に液体の水があるかもしれない火星や、表面を覆う氷の下に海が広がっている可能性のあるエウロパ(木星の衛星)など。知的生命体や進化した生物の可能性はほとんどありませんが、いつか地球の微生物のような存在が、これらの天体で発見される日がくるかもしれません。