→グラフのデータへ

全体・時間別集計|全体・時間別割合|地方別|地方別・時間別|観察方法(機材)別|まとめ

皆既月食の月の色の観察結果を表にまとめました。また合わせて時間帯別の結果もまとめました。

| 0.黒 | 1.灰色 または こげ茶色 | 2.暗い赤 | 3.明るい赤 | 4.オレンジ | 見つからず ※1 | 悪天候 ※2 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 26 | 398 | 1441 | 352 | 488 | 25 | 351 |

| 以下時間帯別 | |||||||

| 18時52分〜19時22分 | 8 | 87 | 239 | 51 | 71 | 10 | 152 |

| 19時23分〜19時52分 | 5 | 163 | 680 | 128 | 196 | 8 | 99 |

| 19時53分〜20時22分 | 13 | 148 | 522 | 173 | 221 | 7 | 100 |

※1:晴れていたが月が見つからなかった

※2:天気が悪くて月が見えなかった

全体では「2.暗い赤」「4.オレンジ」「1.灰色またはこげ茶」「3.明るい赤」「0.黒」の順に多い報告をいただきました。

また「晴れていたが月が見つからなかった」という報告も25件ありました。皆既中の月は暗くなってしまうため、雲間だったり、薄雲の影響が出てしまったりすると見づらかったのかもしれません。

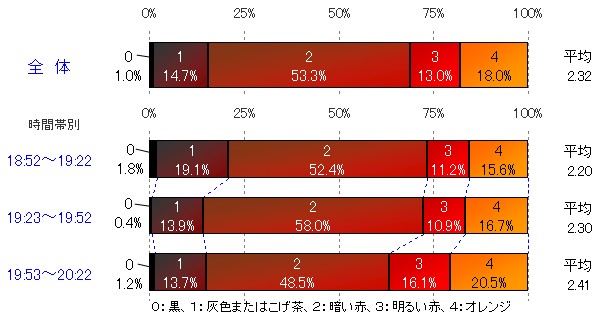

実際に観察できた方(0〜4と回答された方)について、その割合をグラフに示しました。

各時間帯ともに「2.暗い赤」という報告が最も多かったですが、それぞれでやや特徴があらわれました。

皆既のはじめの時間帯(18:52〜19:22)では、「1.灰色またはこげ茶」が19.1%とかなり多く、尺度の平均値は2.20と暗い色で観察されました。

まん中の時間帯(19:23〜19:52)では、「1.灰色またはこげ茶」が13.9%に減り「2.暗い赤」が58.0%に増加しました。尺度の平均値も2.30とやや明るい色に変化しています。この時間帯の月は地球の本影の中心に近く、一般的には影の最も暗い部分に差しかかっています。このため本来ならば、はじめの時間帯より暗く観察されてもよいのですが、実際にはやや明るく見られました。

終わりの時間帯(19:53〜20:22)では、「2.暗い赤」が48.5%に減り、「3.明るい赤」が16.1%、「4.オレンジ」が20.5%と増加しました。かなり明るい色に変化した様子がわかります。尺度の平均値も2.41となり、全時間帯で最も明るい色で観察されました。

この時間帯は、月が本影の縁に近い影の明るい部分に位置しました。このため、明るい色で観察されたものと思われます。

つづいて、観察結果について地方別に集計しました。

多少のばらつきがありますが、海外を除いて「2.暗い赤」と観察された方が最も多いという傾向はどの地方でも同じでした。

関東地方では、「0.黒」とした方が5.7%と他の地方に比べて突出しています。これは全体的に天候が悪く、月が見えた方でも薄雲などを通して観察された方が多い結果、実際よりも暗く感じられたのではないでしょうか。

さらに地方別の尺度の平均値について、時間ごとの推移をグラフに表しました。

元々報告数の少ない関東地方と海外、および時間ごとの報告数に大きな差がある中国地方を除くと、およそ全体の推移に近い尺度の平均値であったことがわかります。

一方、尺度の平均値が変化する傾向については、2つの傾向にわかれました。

東北地方、中部地方、四国地方では、まん中の時間帯(19:23〜19:52)が最も平均値が小さく、はじめの時間帯(18:52〜19:22)と終わりの時間帯(19:53〜20:22)では、少し平均値が大きくなっています。まん中の時間帯で月の色が暗く、はじめと終わりが明るいという結果です。とくに東北地方では、唯一はじめの時間帯が最も明るく観察されました。

これらの地方では、一般的に暗い本影の中心部近くに月があったまん中の時間帯で、やはり最も暗く観察され、一般的に明るい影の縁近くに月があったはじめと終わりの時間帯では、明るく観察されました。月の色が、ある程度予測どおりの変化をしたのではないか、と考えられます。

一方、北海道、近畿地方、九州地方では、皆既のはじめの時間帯、まん中の時間帯、さらに終わりの時間帯と、時間がたつにつれて平均値は増加しています。つまり、終わりほど月の色は明るく観察されたことになります。

今回の月食では、とくに皆既のはじめの時間帯で月が低い空にあり、皆既月食の光が地上に届くときに通過する大気の影響を受けやすい状態でした。したがって、これらの地域では、低空の雲や水蒸気で光がさえぎられてしまい、とくにはじめの時間帯で本来よりも月が暗い色に見られた可能性がうかがわれました。全体の結果にも、この傾向が出てしまったのではないかと考えられます。

観察方法ごとの結果について、グラフにまとめました。

なお、観察方法は肉眼が最も多く、観察できた方の76%(2057件)が肉眼による観察でした。その次が双眼鏡の14%(376件)で、望遠鏡が10%(269件)でした。

肉眼観察の結果は、全体とほとんど同じ傾向を示しました。やはり「2.暗い赤」と観察された方が最も多かったです。

双眼鏡を使った方は、肉眼よりも「3.明るい赤」と観察された方の割合が多く、その分尺度の平均値も2.37と若干大きくなり、少し明るい色で見られたようです。

一方で望遠鏡を使った方は、肉眼よりも「1.灰色またはこげ茶」と観察された方の割合が多くなりました。尺度の平均値も2.29と若干小さくなり、少しだけ暗い色で見られたようです。

望遠鏡を使うと光をより集められるため、明るい色に見えるように思われます。しかし実際には、若干暗めに見られたようです。皆既中の月はやや暗いわけですが、さらに望遠鏡で拡大して見かけの月が大きくなると、色としては暗く感じられたのかもしれません。興味深い結果でした。

今回ご報告いただきました皆既月食の色について、さまざなま角度から検討してみました。総じて言えることは、どのような集計でも「2.暗い赤」と報告された方が最も多く、約半数という結果になりました。尺度の平均値も約2.3となり、この点で見ると、今回の皆既月食は、一般的な「赤黒い色」だったと言えるのではないでしょうか。

また「4.オレンジ」と観察された方も目立ちました。今回の皆既月食では、本影の縁に近い外側が明るく、オレンジ色だったようです。とくに皆既の終わる時間帯では、こちらの色が目立って見えたことが考えられました。

一方で、「2.暗い赤」と「4.オレンジ」の間であるはずの「3.明るい赤」と答えた人はあまり多くありませんでした。一つの理由として、本影が外側で急に明るいオレンジ色になっていて「3.明るい赤」と感じられる部分が実際に少なかったのかもしれません。

また、今回のキャンペーンでは見本の色を作成しました(下図)。月食の起きている夜に、この色をパソコンや携帯の画面で見ると、明るく感じられてしまい、観察の際に迷われた方も多かったようです。この点が影響したことも考えられます。次回に向けての反省点にしたいと思います。

今回のキャンペーンでは、「0.黒」から「4.オレンジ」まで、全ての色で観察の結果をいただきました。集計された結果では「2.暗い赤」が多かったわけですが、このような観察においては、正解があるわけではありません。観察のときの色々な条件によって、月の色は本当にさまざまな色に変化していたものと思われます。より多くの方からの色々な結果が集まることで、今回の「皆既月食中の月の色」が浮かび上がってきたのです。

このような「天文観測」の面白さの一端が、みなさんに少しでも伝わったでしょうか。

残念ながら、皆既中の月を見られず、観察記録が残せなかった方も多かったと思います(実はキャンペーン担当メンバーもそうでした)。次回、2010年12月21日の皆既月食をぜひ楽しみにしてください。