今週の一枚

2世紀目を迎えた太陽観測

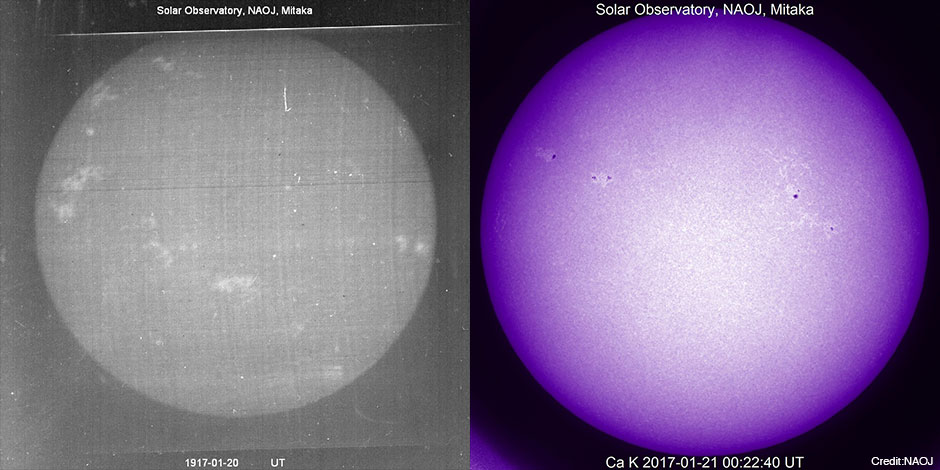

左の画像は太陽のカルシウムK線(以下、CaK線)の単色写真で、100年前にスペクトロヘリオグラフで撮影された写真をデジタル化したものです。当時は東京の麻布で太陽観測をしており、この場所から本格的な太陽観測が始まりました。それから100年後の現在も、三鷹の太陽フレア望遠鏡でCaK線の太陽画像を観測しています(右)。

100年前、そして現在の太陽カルシウムK線画像

100年前の1917年1月20日に撮影された太陽のCaK線の単色写真(左)。この日から国立天文台(当時は東京天文台)の本格的な太陽観測が始まりました。この太陽画像は、スペクトロヘリオグラフで撮影されたもので、当時は東京の麻布で太陽観測を行っていました。CaK線では、通常見えている太陽の表面より上空の彩層を観測しています。ところどころ明るく(白く)見えているところは、プラージュと呼ばれ、活動領域に対応しています。CaK線(393.4ナノメートル・青紫色)は、可視光域では最も幅が広い吸収線です。比較的簡単な分光器でも観測可能で、写真に容易に写る波長であることから、100年前の1917年から1924年は麻布で、1925年から1974年までは三鷹で、長らくこの波長域の太陽観測が行われてきました。これらの観測データは、当時の太陽活動を知る貴重な手がかりとなっています。その後、CaK線による太陽観測は一時中断していましたが、2015年7月から太陽フレア望遠鏡の連続光・Gバンド・CaK線太陽全面撮像装置を用いた観測を再開しました。そして今年2017年に、観測100周年を迎えました。100年後の2017年1月21日に撮影されたのが右の画像です。

文:矢治健太郎(太陽観測科学プロジェクト)

画像データ

| 天体 | 太陽 |

|---|---|

| 望遠鏡 | グラブ社30センチメートル サイデロスタット、クック社18センチメートル 対物レンズ |

| 観測装置 | スペクトロヘリオグラフ |

| 波長 | 393.4ナノメートル |

| 露出 | 不明 |

| 撮影日時 | 1917年1月20日 |

| クレジット | 国立天文台 |

| 天体 | 太陽 |

|---|---|

| 望遠鏡 | 太陽フレア望遠鏡 |

| 観測装置 | 連続光・Gバンド・CaK線太陽全面撮像装置 |

| 波長 | 393.4ナノメートル |

| 露出 | 20ミリ秒 |

| 撮影日時 | 2017年1月21日 |

| クレジット | 国立天文台 |