今週の一枚

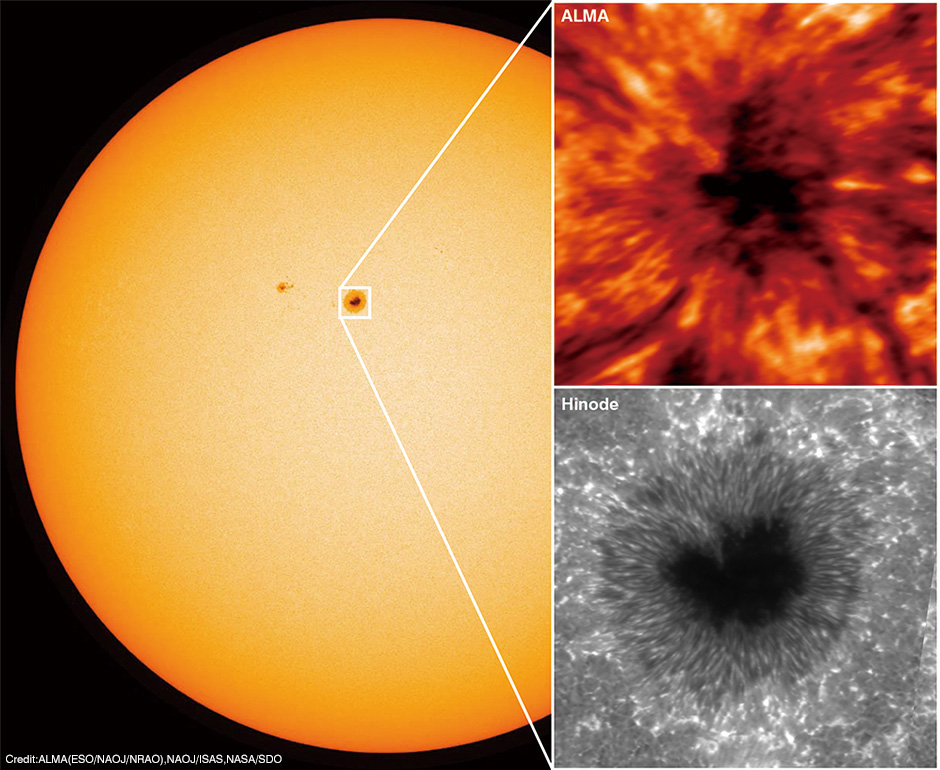

ミリ波とカルシウム線と可視光でみる太陽黒点

太陽大気の温度は、表面から高さ数千キロメートルという、太陽半径(70万キロメートル)と比べると非常に狭い領域にもかかわらず、約6000度から百万度以上へと急激に上昇します。そのため観測する波長を変えると、全く異なる構造が現れてきます。ミリ波やカルシウム線で見ることができるのは、彩層と呼ばれる表面の約500から3000キロメートル上空の大気です。この層でのエネルギーの伝搬と熱化を知ることが、コロナ・彩層加熱問題を解く鍵になると考えられています。

太陽を探る新たな目、アルマ望遠鏡と太陽観測衛星「ひので」のコラボレーション

アルマ望遠鏡は星や銀河など遠い天体を探るための電波望遠鏡ですが、太陽も観測することができます。といっても、遠い天体と同じように観測できるわけではなく、いろいろな問題を解決する必要があります。様々な工夫をした結果、アルマ望遠鏡は科学的な太陽観測を2016年から開始することができました。画像は、太陽の観測手法を検証するため2015年12月に黒点をアルマ望遠鏡で観測したものです。このアルマ望遠鏡による検証観測では太陽観測衛星「ひので」と共同観測を行い、可視光磁場望遠鏡を使ってカルシウムが出す光で同じ黒点を撮像しました。カルシウムの出す光も彩層から出てくるのですが、アルマ望遠鏡で観測するミリ波より数百キロメートル下の層から出てきます。ちょっとした高度の違いで、景色が一変することがわかると思います。

文:下条圭美(チリ観測所)

画像データ

| 天体 | 太陽 |

|---|---|

| 望遠鏡・観測装置・波長 | アルマ望遠鏡・Band6受信機・1.25ミリメートル(239ギガヘルツ)、太陽観測衛星「ひので」・可視光磁場望遠鏡・396.8ナノメートル(Ca II H線)、太陽観測衛星SDO・HMI・可視光(連続光) |

| 撮影日時 | 2015年12月18日(アルマ望遠鏡:19:39-20:03(世界時)、太陽観測衛星「ひので」:19:49:32(世界時)、太陽観測衛星SDO:19:48:23(世界時)) |

| クレジット | ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)、NAOJ/ISAS、NASA/SDO |