今週の一枚

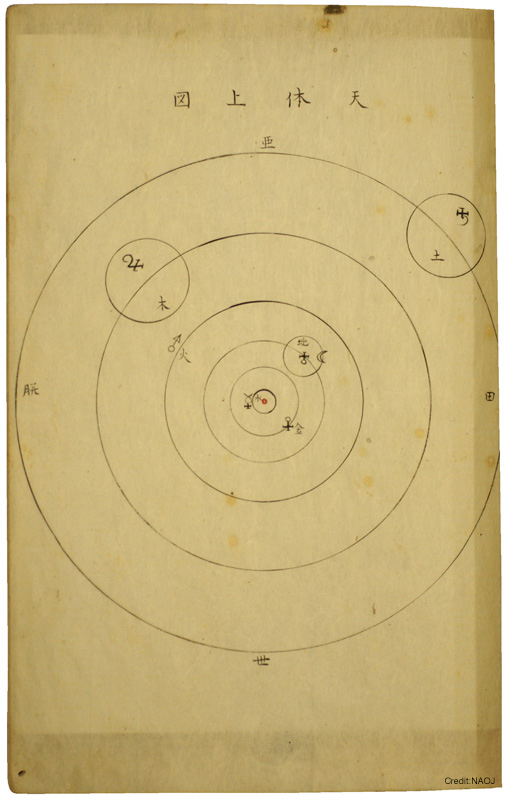

暦象新書

「暦象新書」は長崎通詞であった志筑忠雄(1760-1806年)が、英ジョン・ケイル(1671-1721年)の“Introductiones Ad Veram Physicam Et Veram Astronomiam”のオランダ語版を翻訳し、自説を加えた書です。コペルニクスの地動説、ニュートン力学、ケプラーの法則や、真空などの概念について述べられています。

地動説は、長崎通詞であった本木良永が“Tweevoudige Onderwys Van De Hemelsche En Aerdsche Globen”を訳した「天地二球用法」(1774年)でも紹介されています。しかし本木の理解が観念的なものに留まっているのに対し、その弟子の志筑はニュートン力学を理解したうえで地動説を論じています。「地動説」という訳語を造ったのも、志筑です。江戸後期では、地動説は仏教界からの反発もあったものの、日本に広まっていきます。日本の天文暦学者は暦の正確さが重要であり、太陽が中心か、地球が中心かは大きな問題ではなかったようです。「地動説」の他に志筑が創作した「重力」、「求心力」、「遠心力」の言葉は現在でも使われています。なお、「鎖国」もその一つです。

「暦象新書」でもたらされた力学、天体力学等を受け継いでさらに発展させるほどの人物はしばらく現れませんでした。天文方の渋川景佑(1787-1856年)も最初は捉えることができなかったようですが、後に理解することができたようで、「新法暦書続録」の「寰宇総論(かんうそうろん)」で力学、天体力学、粒子等について論じています。

画像データ

| 制作年月日 | 1798-1802年(寛政10年-享和2年) |

|---|---|

| 制作者 | 志筑忠雄 |

| クレジット | 所蔵 国立天文台 |