今週の一枚

すばる望遠鏡の性能確認画像

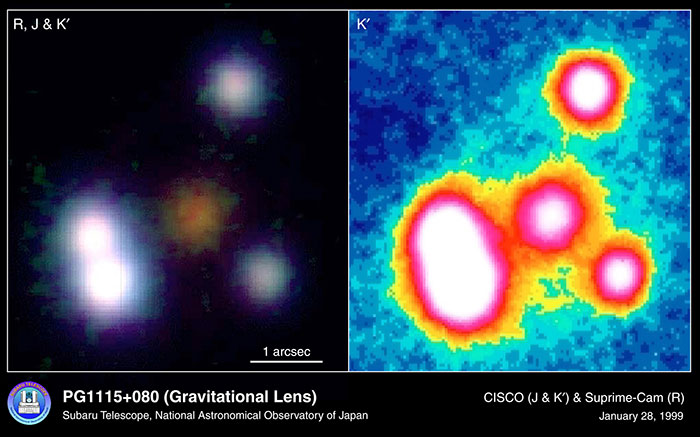

| 天体 | PG1115+080 |

|---|---|

| 望遠鏡 | すばる望遠鏡 |

| 観測装置 | CISCO(J&K’) & Suprime-Cam(R) |

| 波長 | 近赤外、可視光 |

| 撮影日時 | 1999年1月12日(K’バンド)、13日(Rバンド)、14日(Jバンド) |

| 著作権 | 国立天文台 |

今週の一枚

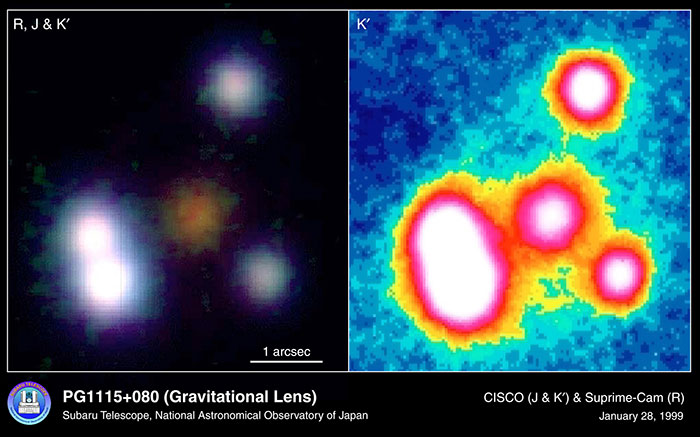

| 天体 | PG1115+080 |

|---|---|

| 望遠鏡 | すばる望遠鏡 |

| 観測装置 | CISCO(J&K’) & Suprime-Cam(R) |

| 波長 | 近赤外、可視光 |

| 撮影日時 | 1999年1月12日(K’バンド)、13日(Rバンド)、14日(Jバンド) |

| 著作権 | 国立天文台 |

すばる望遠鏡は、1998年のクリスマスにファーストライトを迎え、早いもので既に15年以上の年月が過ぎました。この画像は、ファーストライトから3週間後に可視光と近赤外線で観測された重力レンズ天体で、初期のすばる望遠鏡の成果として様々な所で取り上げられました。この画像で実証された解像度0.33秒角というすばる望遠鏡の性能は、望遠鏡・ドーム・マウナケアの空の環境の全てが優れていることを現しており、ファーストライトからわずか3週間でこれだけの性能に仕上げた日本企業の技術力の高さには改めて感心しました。

すばる望遠鏡ファーストライト直後の喧騒

すばる望遠鏡のファーストライトの瞬間には、観測装置の最終調整のためにハワイ観測所に滞在していた私も、山頂の望遠鏡制御室でその様子(ドタバタ?)を見学していました。とにかく大きな望遠鏡なのでリアルタイムで主鏡アクチュエータなど様々なものが制御されて、調整がなかなか大変そうなのは傍から見てもわかりましたが、一旦帰国して正月を日本で過ごし、すぐにハワイに戻って京大で製作した近赤外線カメラ(CISCO)を望遠鏡に取り付けて望遠鏡性能の実証観測を行いました。このとき選んだのが、天文学的にも重要でかつ望遠鏡の性能を一目で確認できる重力レンズ天体です。この天体の観測では、検出器の一部を高速で読み出しするモードを用いて観測し、個々の瞬間的な画像から、分解能を決めているのは大気揺らぎで望遠鏡自身の性能はそれに比べて十分に良い事も確認しました。この天体では、中央にある手前の銀河がレンズとなって、背景にあるクエーサーが約10倍に増光され、像の変形拡大もされています。この「天然の望遠鏡」の効果も合わせて、クエーサー中心付近やその母体となる銀河に関して新たな知見が得られ、その成果はすばる望遠鏡ファーストライト論文の1つとなりました。

文:岩室 史英(京都大学)