今週の一枚

太陽を見つめて60年

| 撮影日時 | 2012年秋 |

|---|---|

| 撮影場所 | 国立天文台 三鷹キャンパス |

| 撮影者 | 飯島裕 |

| クレジット | 国立天文台 |

| 二次利用について | この画像は、研究発表、講演会、学校の授業で利用する場合、許諾なく利用できます。それ以外の場合、事前許諾なしには利用できませんので利用申請をお願いします。特に商用利用の場合は、飯島氏との交渉と写真利用料が必要になることがあります。 |

今週の一枚

| 撮影日時 | 2012年秋 |

|---|---|

| 撮影場所 | 国立天文台 三鷹キャンパス |

| 撮影者 | 飯島裕 |

| クレジット | 国立天文台 |

| 二次利用について | この画像は、研究発表、講演会、学校の授業で利用する場合、許諾なく利用できます。それ以外の場合、事前許諾なしには利用できませんので利用申請をお願いします。特に商用利用の場合は、飯島氏との交渉と写真利用料が必要になることがあります。 |

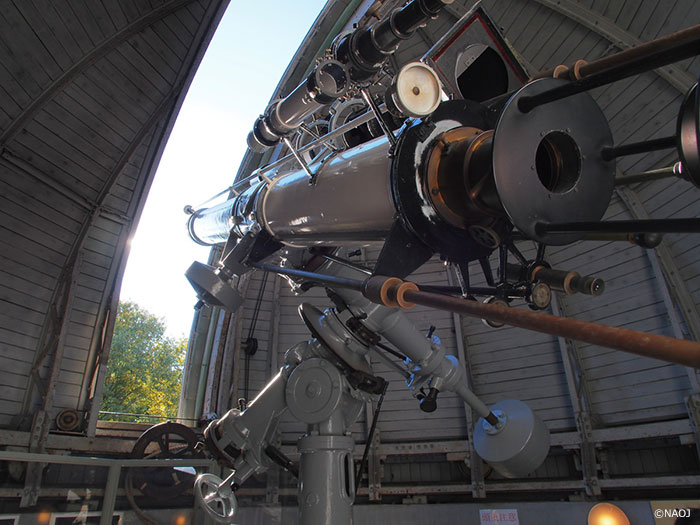

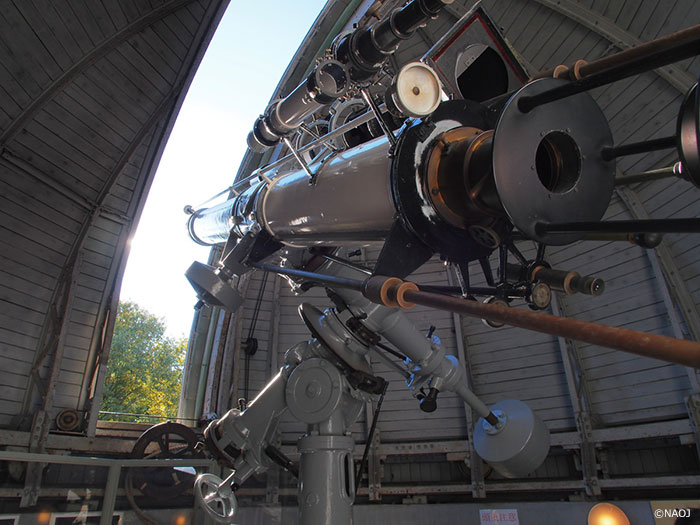

国立天文台三鷹キャンパスの常時公開コースにたたずむ、第一赤道儀室。1921年に建てられたキャンパスに残る最も古い観測用建物の中には、口径20センチメートルの屈折望遠鏡が保存されています。望遠鏡の赤道儀架台は「重錘時計駆動」(ガバナー式)という仕組みをもち、吊り下げたおもりにはたらく重力を動力として天体の動きを追いかけます。この望遠鏡は1938年から60年間にわたって太陽観測に従事しました。第一線から退いた今も、随時開催される太陽観察会の日になると、ベテラン望遠鏡は太陽を見つめています。

私達に最も身近な天体である太陽は、表面の活動の様子を詳しく観測できる唯一の恒星です。太陽の活動は、およそ11年周期で活発な時期と静穏な時期とを繰り返し、さらに長い周期でゆっくりと変動していることもわかっています。このような太陽の変動を明らかにしたのは、数世紀にわたって続けられてきた黒点の観察でした。第一赤道儀室の口径20センチメートル屈折望遠鏡では、太陽の像を拡大、投影してスケッチを取る方法で、1938年から1998年までの期間、太陽表面に現れる黒点や白斑の変化の観測が行われていました。これらの太陽のスケッチの一部は第一赤道儀室内に展示されており、往時の観測をしのぶことができます。この望遠鏡によるスケッチ観測が終了した後、黒点観測は口径10センチメートルの望遠鏡によるCCD観測に引き継がれて、現在も続けられています。地球上での私たちの生活にも様々な影響を及ぼす太陽の変動は、重要な研究テーマなのです。

文:内藤誠一郎(天文情報センター)