ペルセウス座流星群 2014年

目次

ペルセウス座流星群について

ペルセウス座流星群は毎年8月12日・13日頃を中心に活動する流星群です。

ペルセウス座流星群は、とても観察しやすい流星群です。毎年、ほぼ確実に、たくさんの流星が出現することが理由のひとつで、1月の「しぶんぎ座流星群」、12月の「ふたご座流星群」と並んで「三大流星群」と呼ばれています。また、流星群の活動期間が多くの方の夏休みやお盆休みに重なっているため、夜更かしをしたり、星のよく見える場所に行ったりしやすいことも理由に挙げられます。さらに、「しぶんぎ座流星群」と「ふたご座流星群」は冬の寒い時期に活動しますが、ペルセウス座流星群は夏のさかりに活動しますので、寒さについてあまり心配する必要がありません。

今年のペルセウス座流星群

今年(2014年)のペルセウス座流星群は、あまり条件がよくありません。満月に近い月が長い時間空にあるためです。月はたいへん明るいため、それよりずっと光の弱い天体である流星を見えづらくします。

8月12日の夜は、流星が出現し始める21時過ぎには、満月を過ぎたばかりの月が東の空に見えています。それから未明まで月が沈むことはなく、月明かりの影響がある中でペルセウス座流星群を観察することになります。

しかし、月明かりに負けないような明るい流星が出現する可能性もありますので、ぜひ観察をしてみてください。

さらに知りたい方へ

流星群とはどのような現象かについては流星群とはを、ペルセウス座流星群の概要についてはペルセウス座流星群をご覧ください。

ペルセウス座流星群を観察するために

今年のペルセウス座流星群を観察するのに役立つ情報をまとめました。

観察に適した時期

観察に最も適した日時

8月12日から13日にかけての夜の真夜中前後から未明にかけて、特に多くの流星が出現すると考えられます。

2014年のペルセウス座流星群の極大(注1)は、8月13日午前9時頃だと予想されています。午前9時は昼間ですので流星を見ることはできませんが、13日の未明には、明け方に近いほど多くの流星が出現しそうです。

ただ、そのときに晴れるとは限りませんし、予想外のタイミングで流星が活発に出現することもあるかもしれません。ですから、あまり予想だけにとらわれず、なるべく長い時間、そして長い期間観察を続けてみてください。長く観察すれば、それだけ流星を見る機会が増えることになります。

注1:流星群の活動が最も活発になること、またはその時期

流星が多く見られる期間

8月7日頃から15日頃までは、普段より多くの流星を見ることができると考えられます。

この期間、流星群の活動が比較的活発な状態が続いているためです。ただし、出現する流星の数は、極大から日が離れるほど少なくなると考えられます。

観察に適した時間帯

なるべく、真夜中前後から未明までの間に観察するのがよいでしょう。

(流星群自体の活動が一定であれば)流星群の放射点の高度が高いほど多くの流星が出現します。時間帯ごとの流星の出現状況は、おおよそ次のようになります。

- 21時前

- 放射点がまだ地平線近くの低い位置にあるため、あまり多くの流星は出現しません。

- 21時過ぎから真夜中まで

- 放射点の高度が徐々に上がり、流星が出現し始めます。

- 真夜中から明け方まで

- 放射点の高度は高くなり続け、未明に最も高くなります。放射点の高度が高くなるにつれて出現する流星の数も多くなっていき、空が明るくなり始める前に最も多くの流星が出現します。

観察に適した方向

空の広い範囲が見渡せれば、どちらを向いて観察しても構いません。ただし、今年は月が視界に入らない方向を見るようにしましょう。

ペルセウス座流星群の放射点は、ペルセウス座のγ(ガンマ)星の近くにあります。流星群の流星は、放射点を中心に四方八方に(放射状に)出現します。これは、放射点のあるペルセウス座付近だけに流星が出現するということではありません。流星は夜空のどこにでも現れます。例えば、放射点とは反対の方向を見ていても、平均すれば、放射点の方向を見たときと同じ数の流星を見ることができます。

ですから、放射点の方向にはあまりこだわらず、できるだけ空が広く見渡せる場所を選んで、空の広い範囲に注意を向けるようにしましょう。空をより広く見渡しているほうが、より多くの流星を捉えられる可能性が高くなります。

放射点との位置関係によって、流星の軌跡の長さは違ってきます。放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多く、一方、放射点から離れた方向では、流星の軌跡を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多くなります。

月明かりの影響

今年は、ペルセウス座流星群が極大の頃には、満月に近い月がほぼ一晩中出ています。月が出ていると、その明るい光が邪魔をして暗い流星が見えにくくなり、見ることのできる流星の数はかなり減ってしまいます。

観察のときには、月の光が流星を観察する邪魔にならないよう、月がなるべく自分の視界に入らない方向を向いて観察するようにしましょう。

各地での月の出・入り時刻を調べるには国立天文台暦計算室の「こよみの計算」を、月が見える位置を調べるには「今日のほしぞら」をご利用ください。

観察に適した場所

空をなるべく広く見渡すことができ、街灯などが少なく、大都市からなるべく離れた場所で観察しましょう。

空がなるべく広く見渡せる場所で観察しましょう。林の中のようにあまり空が見えない場所や、ビルのベランダのように空の一部しか見えない場所では、全天に現れる流星を残さずとらえることができません。できれば、すべての方向で地平線まで見渡せるような場所で見ることができるとよいのですが、難しい場合は、なるべく邪魔なものが少ない場所を探してください。

また、できるだけ、街灯など人工の明かりが少ない場所を選びましょう。流星の光は、街灯の明かりなどに比べるととても弱いものです。人工の明かりが多いと、その明るさに邪魔をされて暗い流星が見づらくなり、それだけ、見ることのできる流星の数が少なくなってしまいます。

大きな都市やその周辺地域では、都市全体の明るさが邪魔になり、暗い流星を見ることができません。大きな都市からはなるべく遠く離れた場所で観察するのがよいでしょう。

ペルセウス座流星群の流星かどうかの見分け方

流星を、流れたのとは反対の方向にたどってみて、ペルセウス座流星群の放射点を通るかどうかで判断します。

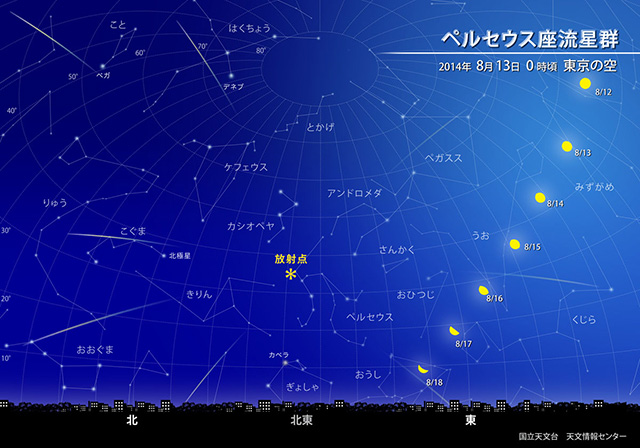

図は、8月中旬午前0時頃の、放射点付近の星空を示しています。この図を参考に、実際の空で放射点の位置を探してみましょう。知っている星座や明るく目立つ星を目安にするとよいかもしれません。都市部で観察している場合には、これほど暗い星は見えないかもしれませんが、放射点を探す目安となるよう暗い星まで描いてあります。(実際の空には放射点を示す印はありませんのでご注意ください。)

※ 星は日周運動によって動いています。0時より何時間も前や0時を過ぎて何時間も経つと、星の見える位置がこの図とは違いますのでご注意ください。(観察する地点による差はあまりありませんので、0時であれば東京以外でもこの図を利用できます。)星座早見盤を利用すれば、別の時刻の星空の様子も確認することができます。

詳しい見分け方は流星の見分け方をご覧ください。

見える流星の数

月がなく夜空の暗い場所ならば、1時間に最大で50個以上の流星を見ることができます。

しかし、今年は明るい月が長い時間出ています。月が出ているときに流星を観察すると、月明かりの影響で暗い流星があまり見えなくなるため、見える流星の数はずっと少なくなってしまうと思われます。

また、見える流星の数は、観察する場所の空の明るさで変わります。人工の明かりがたくさんある都市部では、見える流星の数はずっと減り、1時間に数個程度になってしまうこともあります。

観察の際の注意点

- 望遠鏡や双眼鏡などの特別な道具は必要ありません。肉眼で観察しましょう。望遠鏡や双眼鏡を使うと視野がたいへん狭くなってしまうため、流星の観察には適していません。

- 立ったままで長い時間観察をすると首が疲れます。レジャーシートなどを用意して、寝転がったまま観察できるよう準備をしておくとよいでしょう。

- 屋外に出てから暗さに目が慣れるまで、最低でも15分間は観察を続けるようにしましょう。

- 夜遅く屋外で行動することになりますので、事故などに十分注意して行動してください。

- 人家の近くで大声でさわいだり、立入禁止の場所に入ったりしないよう、マナーを守ってください。

流星の画像

写真

ペルセウス座流星群の流星の写真です。写真のやや右寄りに写っている線が流星です。右から左に向かって移動した流星が、写真では線となって写っています。

撮影:国立天文台岡山天体物理観測所(戸田博之)

流星出現日時:2012年8月11日0時46分

(大きなサイズ)

動画

2009年8月13日に撮影された、ペルセウス座流星群の流星の動画をご覧いただけます。画面中央あたりを右上から左下に向かって移動する点が流星です。

観測地:長野県立科町

撮影:国立天文台天文情報センター

流星出現日時:2009年8月13日0時25分

(Windows Media Player形式・2.7MB)

画像をクリックすると動画が再生されます。

キャンペーン

国立天文台では、ペルセウス座流星群を多くの方に見ていただくために、「夏の夜、流れ星を数えよう 2014」キャンペーンをおこないます。キャンペーンについての詳しい情報は、キャンペーンサイトをご覧ください。

参考情報

パオナビ(全国プラネタリウム&公開天文台情報)

全国のプラネタリウム・公開天文台などの施設検索や、イベント情報の予定を集めているウェブサイトです。流星群関係のイベント情報が掲載されることもあります。(運営:PAONavi準備会議)

日本流星研究会

主要な流星群についての詳しい情報が掲載されています。

International Meteor Organization(英文)

流星観測の情報や観測結果の集計がまとめられています。

天文現象特集・キャンペーン一覧

過去の天文現象の特集ページや国立天文台が実施したキャンペーンの一覧です。

国立天文台メールニュース

国立天文台が発行する「国立天文台メールニュース」は、天文に関する様々なニュースをお届けしています。興味のある方はお申し込みください。